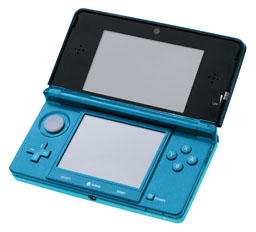

| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 2011-02-26 |

| メディア | 専用カード | 定価 | 25,000円 |

| CPU | Nintendo 1048 0H | GPU | PICA200 |

| 動作周波数 | 268MHz | 解像度 | 400x240,320x240 |

| メインRAM | 128MB | ビデオRAM | 6MB |

●

山内組長の夢

DSの時に書いたが、その時はGBAの路線とはまた別に、ちょっと実験的なハードを作っちゃいましたみたいなノリが少しあったのだが、DSは大ヒット商品となり、それが任天堂の携帯機の主力となった。

当然、年数が経てば後継機の話も出てくる。DSの場合、競合のPSPに比べてグラフィック機能(特に3D周り)が落ちるので、そのあたりを強化した機種を出して欲しいという要望があった。

それに応えて登場したのがこの3DSで、DSの発売から7年後という、わりとロングスパンの後継機だった。

一番の特徴は、なんと言っても、裸眼で立体視を実現している事だろう。右目用・左目用の画像を用意し、スクリーンの表面に、右から見える・左から見えるという角度による見え方の違いを設けて(視差バリア)、それぞれの画像を表示する事で実現している。立体になるのは上画面だけで、下画面はDS同様タッチパネルである。その上画面の端にスライドボリュームがあり、それで「どれくらい立体に見えるか」を制御できる。一番下にしておくと、全くの2D表示になる。またこの仕組みなので、立体に見えるのは通常の持ち方(横持ち)をした時のみで、3DSを本を開くような持ち方(縦持ち)をした時には無理である。

あと、OSというか、HOME画面が実装されたのも違いとしてあるかな。DSでも、電源を入れたら表示されるHOME画面はあるのだけども、それは各機能を呼び出すランチャーである。3DSでのHOME画面は常駐型で、動かしているゲームを止めずに呼び出す事ができる(もちろん、他のコンテンツを動かそうとすると、今のゲームを終了していいですか、ってなるけど)。他にもe-Shopであるとか、Miiであるとか、Wiiなどでおなじみの仕組みが入り、ある程度共通化された。

このように、本体の処理性能が上がった結果、バックグラウンドで動く仕組みが増えた。その一つがすれちがい通信だ。DSのすれちがい通信は、そのゲームをすれちがい通信状態にして放置しておく必要があったが、3DSではその機能が常駐しているバックグラウンドタスクに移されたので、普通にゲームをプレイしていてもすれちがい通信が可能になる。

また、DSでは十字キーのみだったのが、3DSではアナログ入力であるスライドパッドが追加された。だが、非常に残念な事に、右側にはスティックが無い。ボタンのみだ。なので、例えばのちにモンハンが出たが、視点操作に困る事になる。解決方法としては、いわゆるモンハン持ちをして、左側の十字キーとスライドパッドを利用するか、タッチパネルをアナログスティックとして利用するか、あるいは右スライドパッドを追加するオプション装備(通称イワッチメント)を実装するかだ。イワッチメントが良い対処法に思えるかも知れないが、元々外部スティックをつける想定の無かった3DSに無理やり実装するために、赤外線通信ポートで本体とやり取りしている。そのために、イワッチメントには電池を入れる必要がある。だからでかくて重い。私も買ったが…そんなに使うようなものではなかった。

互換性については、先代のDSとの互換性は確保している。良く似たシリコンカードなので、同じところに挿す。なので、3DSのソフトとDSのソフトを同時に挿す事はできない。また、DSにあったGBAとの互換性はなくなり、そのスロットが消滅した。と言う事で、GB→GBA→DS→3DSと、任天堂の携帯ゲーム機の全てで、一つ前の機種とは互換性があるが、二つ前の機種とは無い、というルールが保たれている。

その他、普通にポリゴンなどの3D表示機能が上がっている。正直、DSが出た時は、そこまでポリゴン性能が求められてると思ってなかった節はある。しかし実際には、家庭用機のような3Dバリバリのゲームを遊びたいという要望も出ており、DSではライバルのPSPに大きく後れを取っていた。3DSはさすがに、PSPは越える性能を持っていたが、しかしPSPもDSと同じく2004年のハードである。そんなのは越えて当然だった。それ以上の上積みが欲しいところだが、まあバッテリーであるとか、色々考えての事だろうけど、そこまででも無かった。

正直、「立体視ができる」が、そんなにゲーム性に寄与していたか…というと微妙である。最初の1回は、確かに新鮮だ。3Dメガネみたいなのをつけてないのに、物が立体に見えるのって、物凄く未来感がある。しかし、長時間プレイするRPGなんかだと、やっぱり疲れてくる。脳を騙しているようなものだしね。そして、携帯ゲーム機って、そういう長時間ダラダラプレイするのに向いているハードなので、立体視と合わない。

なんでそこまでして立体にしたかったと言うと、やはりこの時点では前社長になっていた、山内氏の意向らしい。物が飛び出して見える、という事に凄くこだわっていた。バーチャルボーイもそれで生まれたのだが、それが不振だったので、任天堂としては、3Dゴーグルやメガネをかけての立体視はやりたくなかったらしい。そこで生まれたのが3DSの裸眼での立体視である。

更に言うと、元々DSで2画面だったのも、やはり山内氏の要求だったらしい。たぶん、技術屋とは違う目線なんだろうね。

個人的には、もう少しだけ3D描画性能を上げて、デフォルトで右アナログスティックを実装してくれていたら、もっと色んなゲームがストレスなくできただろうな…と思っている。ただ、デフォルトで右アナログスティックが無いのは半ば意図的らしい。それをつけると、モンハンやFPS/TPSのようなゲームは出しやすくなるだろう。しかし、そういうゲームばかりになって欲しくない、という気持ちがあったようだ。どうしても、2つのスティックとボタンを使うゲームって複雑になるしね。

3DSも、先代のDSと同じく、本体が良く売れたし、またどうぶつの森やポケモン、マリオカートなど定番ゲームも出て、それらも売れた。だから、DSから綺麗に流れを引き継げたと思っている。

それから、DSの時と同じく、画面が小さいという声に応えて、液晶を大きくしたLLが出たし、それから任天堂にしては珍しく、処理性能を上げたバージョンである「New 3DS」も出した。こちらは右スティックがデフォルトでついており、モンハンなどがやりやすくなっていた。

というように、GBからずっと続けて携帯ゲーム機の覇者となっていた任天堂だが、実はこの後は、純粋な携帯ゲーム機は登場していない。これから出る可能性もなくはないが、恐らくはない。

どういう話なのかは、またのちのハード紹介の時に。