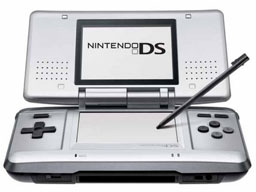

| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 2004-12-02 |

| メディア | 専用カード | 定価 | 15,900円 |

| CPU | ARM 946E-S | GPU | --- |

| 動作周波数 | 67MHz | 解像度 | 256x192x2 |

| メインRAM | 4MB | ビデオRAM | 656KB |

|

GBAと互換性を持つ、2画面型携帯ゲーム機。当初はGBAの後継機ではないとされていたが、圧倒的な売れ行きを見せ、任天堂の主力製品となったため、こちらが主流となった。 |

●

爆発的人気ハード

私の中ではかなり唐突感があったのだが、2004年に任天堂は、新しい携帯ゲーム機として、ニンテンドーDSを発表した。2画面の折り畳み式本体、うち下画面はタッチパネルになっており、GBAとの互換性がある。

唐突だと感じたのは発表時期のせいもある。2004年に発表され、その年に発売された。GBAの時に書いたが、GBAの発売は2001年なので、それから3年しか経っていない。なかなか、3年でフルモデルチェンジするゲームハードは少ない。

そして、この頃噂として、任天堂はGBAの後継機種となるGBA2を開発しているという話が出ていた。それがいきなりこのDSの発表となったので、その時に「これはGBA2ではなく、別の路線だ」という注釈もついた。のちに、GBA2はまた別系統で開発されており、DSは直接の後継機種ではない、とアナウンスされた。つまり、DSは多少実験的な要素も含んだハードウェアだったのだろう。任天堂は実験大好きだしね。

が、その後の歴史はご存じの通りで、ニンテンドーDSは売れに売れ、馬鹿売れと言ってもいい状態になり、むしろ任天堂の主力商品になった。売れすぎて全然手に入らないくらいだった。生産が全く追いつかず、ずーっと品薄状態だった。もちろんGBAの総販売台数もあっさり塗り替えた。こうなったら、DSは傍流で、GBA2を別に開発してる、なんて路線は無意味になる。やがてGBA2の開発は沙汰やみになり、任天堂の携帯ゲーム機はDSに一本化される。

実際のところ、DS自体にGBA互換機能はついていたので、GBA2を開発しているってのが本当かどうかは分からなかったけどね。最初からDSが本命だったのかも知れないし。

さて、DSのゲーム機としての特徴は、最初にも書いた通り、2画面である事と、タッチパネルである事だ。この2つは関係ないように見えて、実は関係あるのだろう。実際、現在のスマートフォンなどで、タッチして遊ぶみたいなゲームだと、そのタッチする指が邪魔で画面が見えない、というのかゲームデザイン上の大きな制約になる。これ自体はほとんど回避不能である。そこで、タッチする画面と別の画面を作る事で、絶対見せなきゃいけない情報はタッチできない方の画面で見せればいい、などという試行錯誤の結果があったのだろう。

また、ファミコンの2コンについていたような、マイクも標準でついている。これによる音声認識も一応可能ではあった。

ゲームハードとしての処理性能もGBAより上がっており、ポリゴン表示なども行えたし、音楽などの性能も向上していた。

また、ゲームの供給媒体として、SDカードに良く似た切手大のメモリカードが採用された。GBAまでのカートリッジではなくなったので、互換性を保つために、DSではDS用カードの挿入口と反対側に、GBAカートリッジの挿入口を設けていた。DS用ソフトの中には、この両方の挿入口を利用するものもあった(珍しいところでは、GBA挿入口に挿す振動パックなど)。

それから、Wi-Fiを利用した通信に対応したのもポイントだろう。GB自体から、通信ケーブルや赤外線などで、本体同士の通信に力を入れてきた任天堂だが、ついに標準で無線での通信手段を搭載した。

もちろん、対戦や協力などはこの機能を使えるので、今までのように面倒くさい接続は要らない。非常に便利になった。

更に、任天堂は「すれ違い通信」にかなりの力を注いでいた。これは、街中等でWi-Fi通信をオンにして、特定のソフトをすれ違い状態にしていると、例えば何かのメッセージを交換できたり、アイテムを得られたり、そういうような仕組みを用意して、対応しているソフトもあった。

このように、GBAからの性能向上に加え、ユーザーインターフェイスに大幅な変更を加えたというのが、DSである。たぶん、この新しいインターフェイスが受け入れられるかどうかに不安があったので、あくまでGBAとは別路線で…という話になったのだろう。

しかし、結果としてこれは大成功だった。

特に、初期のブレイクに寄与したのが、「脳トレ」と呼ばれるソフトだ。これは、脳を鍛えると銘打って、簡単なパズルというか知能テストみたいなのをやるソフトで、計算能力とか、記憶力とか、若干の反射神経とかをテストされる。これにうまくタッチパネルを利用しており、文字や数字を描く事で答えになるものや、点と点を結んだり絵を描いたりなど、従来のレバー+ボタンのインターフェイスでは難しいものを積極的に採用していた。一つ一つは単純だが、結構やりこむとムキになって楽しめる。これを、例えば毎日得点やプレイ内容を記録して、1か月でこれくらい良くなりました〜、とか継続的に判定してくれるような仕組みもあった。

これが大いにウケて、特に高年齢層であるとか、今までゲームに見向きもしなかった人たちにも受け入れられた。ある老人ホームでは、ボケ対策とリハビリのために、DSと脳トレを大量購入したという話もある。また若い人たちでも、例えば女性であるとか、あまりゲームをしなかった人にまで、DSは売れた。

その結果として、先ほども書いたようにDSはGBAを超えるヒット商品になった。脳トレをはじめとする、今までになかった(あるいはあまり注目されなかった)ジャンルのソフトも売れるようになったし、またハードの普及台数が高い事から、ミリオンヒットも連発した。

そしてまた、任天堂も意図的にゲームに慣れていない層を掘り起こすために、脳トレのような非ゲームのソフトをリリースすると同時に、ゲーム内容も工夫していった。例えば、もうこの時期マリオと言えばスーパーマリオ64に始まる、3Dマリオになっていたのだが、DSではあえてNEWスーパーマリオと称して、2Dのマリオを出した(ポリゴンは使ってるけど、完全横視点の横スクロールアクション)。これがまた馬鹿売れで。それから、タッチパネルにも対応したテトリスを出したらこれも馬鹿売れ。更に、N64やGCで隠れた名作ポジションだったどうぶつの森を出したら、これが「ゲームやらなかった層」の一つでもある若い女性にも受けて馬鹿売れ。もうミリオンどころか、200万、300万、400万本という単位で売れるようなソフトも出てきた。

据え置きゲーム機では、もうタイトルがバラけすぎてミリオンがだんだん減ってきていたし、そもそも開発費が高騰しすぎて生半可な売り上げじゃ利益が出なくなっていた。それに対しDSは、開発費は安く済むし、売り上げはでかいしで、ファミコン時代の再来だとばかり各社飛びついた。

もちろん、任天堂は偶然の流れを利用したわけでもないし、ただ単に懐古主義的なリメイクをしたわけでもないだろう。

正直、20年も前から言われていることであるが、ハードやソフトが進化して、より複雑に、高度に、豪華に、派手になってきたが、本当にその方向だけでいいのだろうか、と。時々カウンターカルチャー的に、ブロック崩しであるアルカノイドとか、シンプルなアクションパズルのテトリスとかが大ヒットしたけども、業界全体としては、やはりゲーム内容が複雑化していった。言わば、「もっと濃い味付けを」という方向を突き進んでいった。

しかし、その結果、そこまで濃くなってしまった味付けについていけない人たちも出てきた。それは、最初からそういうのが苦手な人かも知れない。あるいは、今のユーザにはいきなりすぎるのかも知れない。例えば我々は、小さい頃にインベーダーやマリオをやり、ドラクエをやり、ストIIをやり、そして今の3Dバリバリの複雑なゲームもプレイできるようになったが、若い人たちはそのステップすら踏めてないから、最新のゲームがもうプレイできないのではないかと。

任天堂はもともとどちらかと言えば間口の広いソフトメーカーだったが、岩田社長になってからは更にその傾向を強化した。

その一番の大きな山がこのニンテンドーDSだったのではないだろうか。「ゲームが面白い」という事を、これまではより処理性能が高い、描画性能が高いハードにシフトする事で実現してきたが、進化の方向を別軸に振ってみよう、と。そういうメッセージが込められていたように感じる。