| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 2005-05-19 |

| 機種 | DS | ジャンル | 知育 |

| 評価 | ★★★ |

|

一見ミニゲーム集のようだが、「脳のトレーニング」という形式にして、毎日コツコツやる事が目的となっている。それがゲームをやらない層にヒットした。 |

●

脳みそフルターボで

余りにも長いので、インデックス等では省略したが、このゲームの正式名称は「東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング」である。「脳を鍛える大人のDSトレーニング」の部分だけでもわりと長いのに、その前に肩書付きの監修者名が入るから、余計に長くなっている。略称として、「脳トレ」と呼ばれている。

このゲームは、ある程度の内容はDSのハード紹介の時に書いたが、「脳を鍛える」というタイトルから分かるように、ちょっとした問題を解いて脳を活性化させるという、従来のジャンルで言うならクイズ/パズルに該当するような内容である。ただ、例えばクイズカプコンワールドのような、知識量を問うものはなく、短期記憶力・判断力・計算力を問うような、いわば脳の瞬発力を試す問題ばかりである。だからクイズと言うよりIQテストなどの方が近いと思われる。

このゲームでは、DS本体を縦持ちする。つまり、本を開くような形で持つ。でもって、いわゆる下画面側に、答えを記載する形で回答する。だからボタンはほぼ使わない。そして、右利き左利きを設定しておけば、自動的に利き手側で回答できるように、適切に画面回転してくれる。

ゲーム全体としては、「あなたの脳年齢を計測するから、毎日プレイして、ちょっとずつ上げて行きましょう」というコンセプトになっている。だから、まず画面にカレンダーが現れ、プレイするとその日付に「済」というハンコが押される。ハンコ表示は若干位置等が不揃いになる仕組みなので、なんか本当に、ラジオ体操に通ってハンコをもらう的な気分になる。

1回1回のプレイは、数分で終わるものばかりで、計算系、記憶系、判別系、読み上げ系などに分類できる。

例えば、「計算20」あるいは「計算100」というトレーニングは、1〜2桁程度の簡単な四則演算が表示されるので、素早く答えをタッチパネルに記入していく。記入は実際に「35」などと、アラビア数字を書き込む。なのであんまり下手だと、判別してくれなかったり、別の数字と誤判断される可能性がある。

読み上げ系は、実際声で答えると、それを音声認識していくれる。ただ、あまり認識精度が高くなく、まともに受け取ってくれないので、イライラした。あと、さすがに声を出すトレーニングは電車の中など、状況によってはプレイできないので、設定で「読み上げ系は除外する」というものがある。私はいつも除外していた。

他にも、数字の順番に点と点を線で結ぶようになぞっていくゲームなどもあり、子供の知育であるとか、老人のボケ防止等に向いている、と言われても納得する。

実際問題、この脳トレは、老人でも簡単にできて、ちょっとした頭の刺激になり、つまりボケ防止として役立つとして、老人ホームで購入されたり、子や孫からのプレゼントとして選ばれるというようなケースもあったようだ。

さて、ゲームとしては単純なので、そこまで紹介する事はないんだけど、1個だけ、私が得意だったトレーニングを紹介したい。

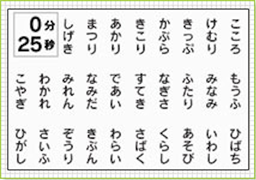

それは、「単語記憶」と銘打たれたトレーニングで、その名の通り、単語を覚える。具体的には、「たんす」「はたけ」「こたつ」のように、平仮名3文字で構成された単語が28個画面に並ぶので、2分間かけてそれを覚え、3分間で答えていく、というものだ。

平仮名3文字というのがポイントだ。表面的に覚えようとしても似たようなのばかりで、「あれ、みかんはあったっけ、なかったっけ」となる。そういう訳で、人にもよると思うが、まあ10個答えられればいい方なんじゃないかな、と思う。私も最初はそんな感じだった。

しかし数回プレイした後、「これ気合い入れれば全部行けるんじゃないか?」と思い、2分間フルパワーで覚えたら、実際満点を取る事ができた。

私は短期の記憶は、あまりやりたくないのだが、気合いを入れるとかなりのレベルで覚える事ができる。例えば百人一首とかも、気合いを入れると、句の方を覚える事はもちろんの事、実際に置かれた札の位置も大体記憶する事ができて、わりと強かった。更に昔、小学校の頃なんかは、国語の教科書の一つの話をまるまる暗記する事も可能だった。そのかわり、メチャクチャ脳が疲れるので、本当に重要な時しかやりたくない。

この短期記憶のコツは、これで言うと2分間の覚えるタイムの時に、できるだけ頭の中でストーリーを作る事である。「複数の単語を繋げて文を作る」というのは、定番の暗記法で、私ももちろんこれはやる。これはやった上で、その28単語の位置関係から、「大体このへんの塊はこういう共通性がある」みたいな、画面のどこに表示されているかの位置も絡めた覚え方も複数導入する。更にその上で、「ここまでの暗記法で答えた場合、これが漏れやすい」「これとこれを混同して間違えそう」というような、自分が答える際のシミュレーションもして、間違いやすいものは別枠で覚える。なんならそれだけ特殊な語呂合わせであるとか、特別なストーリーを仕立てるとか、そういうところまでやる。

というように、2分間頭をフルに集中させて、つまり脳内に色んな「思い出」を構築しておく。あとは、答えるタイムの3分間に、その思い出を引っ張り出す努力をするだけだ。つまり、暗記というものの、「記憶」というところに重点を置くのではなく、その前に「思い出せるように色々なトリガーを脳に作っておく」という事が重要で、それを超高速で行うのだ。この作業が、非常に脳のパワーを使うので、あんまりやりたくないって話である。

ただ、一度それで満点を記録しちゃうと、次手抜きでやって低い点数が来るのも嫌なので、ランダムに選ばれるその日のトレーニングで単語記憶が来ちゃうと、「あー、また脳パワー消費しなきゃ」ってなる。なのでだんだんやらなくなってきてしまう。

ま、だいぶ話はそれたが、そんな極端なケースを除くと、わりと気軽にささっとやれるタイトルなので、私も人に貸すまではほぼほぼ毎日のようにプレイしていた。複雑になってしまった「ゲーム」の世界の中に、「こういうスタイルもあるんだよ」というのを提示できたという意味で、新しいソフトだった。