| メーカー | フロムソフトウェア | 発売日 | 2002-06-27 |

| 機種 | GC | ジャンル | ARPG |

| 評価 | ★★★ |

|

「デッキを組んで、そのカードを持ってフィールドでアクションバトルする」という、ある意味斬新なシステムを持ったゲーム。かなりマイナーだけど、プレイしていみるとなかなか面白い。 |

●

グラフィックは寂しいけど

このゲームは、非常に珍しいタイプと言える。カードバトル+アクションRPGと言った感じのゲームだ。これだけ聞くと、「ありそうじゃね?」と思うかも知れないけど、実際にはあまり見たことがない。

主人公はどこかの国のお姫様で、滅びつつある王国の危機を救うために、カードを手に戦う、と言った感じのストーリーである。

で、全体マップから個別マップを選択すると、そのエリアでの冒険がスタートする(と言ってもゲームクリアするまでは、一度行った個別マップには入れないので、全体マップがあったところで一本道だが)。

個別マップ際に入る時、30枚1セットのデッキを持っていく事になる。マップ内ではこのカードを使って戦闘をする。カードには、ゲームに出てくるモンスターが描いてあり、それぞれ効果が異なる。

姫様がマップをうろうろしていると、ランダムエンカウントでドラクエみたくぼわわーんと敵に遭遇し、バトルマップへ転送される。ここからカードバトルの開始だ。

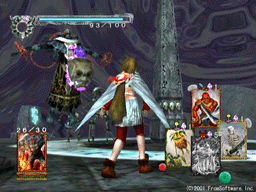

バトルマップでは、敵がうろうろしていてこちらを攻撃してくるが、姫様自体には殴る能力も何もない。走り回るくらいだ。そこで、何をするにもカードを使う。

まず最大30枚のデッキから、4枚が手札としてセットされる。ゲームキューブの4つのボタンである、ABXYのそれぞれに1枚ずつ割り当てられ、画面右下に表示される。これらのカードには、「魔力」というコストが設定されていて、それを消費して使用する。1枚使用すると、残りがある限り山札から1枚ドローしてくる。

カードには大きく分けて3種類ある。

まずは武器タイプで、これは使用した瞬間自分の後ろに、ジョジョのスタンドのようにニュッとあらわれて1回攻撃する。剣を振ったり、爪を振り回したり、色々だ。だから、結果として自分が攻撃しているのと同じイメージだ。大体低コストだし、瞬時に効果が現れるので使いやすいが、威力などは低めだ。数回使用すると、そのカードは消える。

次が召喚タイプで、これは武器タイプと良く似ているが、使用すると召喚演出が入り、自キャラが消え、出てきたモンスターが攻撃やあるいは他の特殊行動をする。出てから攻撃するまで遅いので、かなり先読みして出さないと攻撃を外すが、そのかわり高威力だったり攻撃範囲が広かったりする。

それから自律タイプというのもあって、これはカードを使うとそのモンスターを召喚する。モンスターは一定期間動き回り、こちらの味方となって敵モンスターを攻撃する。敵モンスターもこの召喚タイプのモンスターを攻撃するので、囮にもなる。

細かく分けるともう少し分類できるが、大ざっぱには以上である。この3種類のカードを使って、敵を全滅させるとバトル終了だ。そうやって敵を倒しつつ、マップを攻略していく、というゲームになる。

ちょっとわかりづらいが、雰囲気はつかめただろうか。マジックザギャザリングに代表される、デッキ構築型のトレーディングカードゲームと、アクションRPGを合成させた、一風変わったゲームという事はわかってもらえたかも知れない。

で、実際プレイすると、かなり大変だ。管理、調整しなければいけない事柄がいくつもあって、気が抜けないのだ。

まず第一に、魔力の管理が難しい。魔力はカード使用の時に必ず消費する。消費コストはカードによって決まっている。で、取得の方は、敵を攻撃するとゴロッと出てくる石を拾えばいい。ダメージが大きいほど、大きい魔石(=いくつか分の魔力)をゴロゴロッと落とす。

つまり、コスト3のカードを使用して攻撃するなら、3個分の魔石を落すくらいのダメージを与え、それを拾えれば、安定して運用できる事になる(実は拾うのも結構難しい。わりとすぐ消えてしまうので、自分がダメージくらってもたもたしたりしてると拾えない)。

ところが、そんなにうまく行かない事もある。例えば手札がたまたま高コストのカードばかりになってしまう事もある。一応カードを捨てる事も可能だが、30枚しかないのでかなりもったいない。そこで残りの魔力を全部使い果たすのを覚悟で高コストのカードを使ったのに、攻撃を外してしまって全然魔石を落さなかったりする事も多々ある。そもそも、全部のカードが攻撃用カードじゃない。防御だの回復だのもある。それはコストとして魔力を消費しても魔石を獲得できないので、その分他のカードで回収しないといけない。

じゃあ魔力ゼロになったらカードが使用できなくてゲームオーバーになるのかと言うと、それはシビアすぎるので、魔力ゼロなら自分の体力の方を消費してカードを使用できる。ただ、体力は体力でシビアなので、最終手段である。魔力も体力もなくなったら詰んだと思っていい。

今書いたように、体力の管理もかなり問題だ。戦闘していると、結構もりもり体力が減っていく。

バランス調整が良くないせいか、敵との位置関係によっては連続で攻撃されてなかなか抜けられなかったりするし、そもそも戦闘開始時の位置によっては必ず一発食らったりする(どうもポップ位置がランダムっぽい)。全体的に無敵時間みたいなのが短いので、攻撃を食らいやすい。

体力は、マップにいくつか点在するデッキ編集ポイントにたどり着くと全回復する。また、マップにふわふわ浮いている青い妖精を捕まえると、たまにちょっと回復する。が、この青い妖精の動きがいじわるで、ふぃーっと加速しながら逃げるように動いたりする。追いかけているうちに敵とエンカウントしてしまったりして、そのまま死んだりね。

あとは体力回復という効果のカードもある。個人的にはこれは入れといたほうがいいと思う。特に序盤は。

そして、魔力や体力の管理以上にシビアなのが、残りカード枚数の管理だ。これを意識しないととてもじゃないがクリアできない。

このゲームでは、30枚でデッキを構築する。そして、30枚使い切ったらシャッフルして最初から…とかではない。30枚で使い切ったらもう終わりである。そして、1戦闘で30枚じゃない。1マップで30枚なのだ。だからいったん個別マップに入ったら、デッキ枚数がなくならないうちにボスを倒してクリアするしかない。

一応、青い妖精をつかまえるとごくまれに消費したカードをデッキに1枚戻してくれるから、うまくすれば残り0枚からでもクリアできるかも知れない。が、先ほども書いたが青い妖精はやたら逃げるので、追いかけてるうち敵につかまって死ぬのが関の山だ。

で、1戦闘がカード1枚くらいで終わってくれればいいが、敵も複数いるので、大体において1枚じゃ終わらない。2〜3枚の使用は覚悟しといた方がいい。

となると、1戦闘2枚使うとして、30枚だと15戦闘しかできない。ボス戦含めてである。3枚以上使えばそれ以下の戦闘しかできない。マップの広さにもよるが、これは大変に、ものすごくシビアな要件だ。

青い妖精以外にも、マップ内でカードを増やす手段はある。宝箱から手に入れるのだ。手に入れただけではデッキ枚数は増えないが、デッキ構築ポイントに行けば、そのマップ内で拾ったカードについては減ったデッキに臨時に組み込む事ができる。正直、これを使わないとかなり難しい。

だが、この宝箱からのカード取得には罠がある。もしマップ内で体力がゼロになって死んでしまうと、もう一度やり直しになるが、この時一度開けた宝箱からはもうカードは出ない。

一応、やり直しの場合、カードにたくわえられた経験値が残るというメリットもあるが、宝箱からのカード取得がなくなるというデメリットを考えると、非常に悩ましい。私はたいがい直前のセーブからやり直す。

だから、このゲームでの残りカード枚数は非常に重要である。

ま、ちょっとゲームバランス的にシビア過ぎな気はする。他にも気を使う要素はたくさんあるのだから、デッキは使い切ったらシャッフルして再装填みたいな仕組みにしておけばいいのに、という気がしないでもない。ただ、このへんがフロムソフトウェアの味付けなのだろう。

ただ、一応フォローしておくと、最終的にはどうにかなったりする。デッキに余裕ができてから、いくつかある「消費したカードを復活させる」という効果を持つカードを組み込む事により、かなり楽になる。が、当然高コストだったりするので、これを安定して運用できるまでは辛い戦いが続く。だから、序盤がかなりきついゲームだとも言える。

あと、ちょろっと書いたが、このゲームでは経験値はカードにたまる。主人公には経験値などない。一応ステージが進むと、特定の場所で体力と魔力の上限が上がったりするけど、戦ってると何かが得られるとかはない。

カードの方は、経験値を得ても別にレベルアップしたりはしない。カードの効果・強さは必ず一定である。ただ、カードの経験値がたまると、そのカードを複製するか、あるいは別のカードに変換する事ができる。変換は3種類から選べて、それぞれ必要経験値が違っている。一般的には、スケルトン→メタルスケルトンみたいに、強いカードへと変換できるが、最強クラスのカードだとそれ以上がないので、下のクラスへの変換が多くなる。まあそのへんは色々だ。

なので、カードを強くして、より強くなる、というかレアなカードへ変換できるパターンへ持っていく。レアなカードであれば、それを育てて複製して、デッキ内枚数を増やす。みたいな遊び方ができる。結構面白い。

と、ここまで書いたように、ゲーム内容の特殊さとか、シビアさとかでかなりとっつき悪いのだが、ルールが分かってハマってくるとなかなか楽しい部分がある。むしろ、対人戦ではないものの、デッキ構築に関してはきちんと考えなければいけない部分があって面白い。魔力を敵に与えたダメージで回収しないといけないので、やみくもに強力で高コストなカードばかり組み込んでいると、そもそも使う事すらできなかったりする。そこで低コストカードも必要になるが、デッキを使い切ると終わりシステムのおかげで、弱くて使いやすいカードばかり組み込んでいるとそれはそれで詰む。

また、書いていなかったが、カードやモンスターには属性があり、属性相性を考慮すると強いという仕組みもあるし、カードの経験値アップの仕組みもある事から、単に使えるカードを組み込むだけでなく、育てたいカードもデッキに組み込まないといけない。

そうやって考えているのが結構楽しいし、マップ内での運用も半ばパズルゲームみたいで楽しい部分もある。

が、フロムもそのシステムを作る事に全力を注いだのか、それ以外の部分がずいぶんそっけない。特にグラフィック面がヤバい。全体的に3Dなのだが、もうね、最初の城とか寂しくて泣ける。一番最初のシナリオパートで感じる寂寥感が凄い。ガランとした、シナリオに必要な部屋しかないお城。一応玉座の間に鎧を着た兵士がいるが、微動だにしない。なんかただのオブジェクト。ただ一応目の前に行ってボタンを押すと話しかけられるから人間らしい。で、あからさまに壁の向こうには何もないので、ほんとこう、城の数部屋が真っ暗闇の閉鎖空間に幽閉されて、その中にいるかのような、絶望的な寂しさ。歩行音とかにやたらエコーがついて反響して聞こえるのも、その寂しさに拍車をかけている。

全体的にそんな感じで、メニュー画面も、全体マップも、すべて最低限というか、何の味付けもないそっけなさ。たぶん、表示系はあまり作り慣れてない人たちが作ったんだろうなー、という感じだ。モデリングもあれだから、正直お姫様あんまりかわいくないし…。

ま、だから正直あんまり売れたという感じはないし、ひっそり埋もれたゲーム、という感は強い。私も、ゲームの存在をおぼろげに知っていたという程度だった。購入したのは、ちょっとその時仕事の関係で、類似タイトル調査の一環として手を出してみた、という経緯だった。そうしたらなんとなく面白かった、と。

だから、ゲーム内の演出等もそうだし、広告戦略とかも工夫していれば、もうちょい行けたんじゃないかな…感があったりする。ちょっともったいなかった。