| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1997-08-23 |

| 機種 | N64 | ジャンル | FPS |

| 評価 | ★★★★☆ |

|

イギリスのレア社が、イギリスの誇るスパイ映画007を元に作ったFPS。そのストーリー性や表現、お手軽な対戦など、傑作の呼び声の高いゲームだ。 |

●

センサー爆弾の恐怖

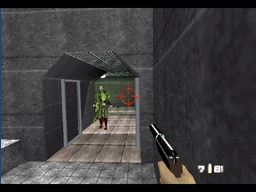

これは、有名な007シリーズの同名の映画をゲーム化したもので、いわゆるFPS(ファースト・パーソン・シューティング)と呼ばれるジャンルのものである。プレイヤーはキャラクタの視点(主観視点)でプレイし、銃を撃ちまくったりするという、アレである。

そもそも、海外ではこのFPSというジャンルが大人気である。日本ではさほどでもないというか、まあゲームの1ジャンルだよねくらいの認識で受け止められているので、なぜこうまでも海外ではFPSばかり作られ、FPSばかり売れているか、謎に思わないでもない。

海外では銃を撃つゲーム、及び自分視点で3D空間を動き回るゲームというのは人気だったのだが、ハードウェア的な制限から、なかなかそこが結びつかなかった。銃を撃つゲームは光線銃型のいわゆるガンシューティング式になったし、3Dというのはウィザードリィのようなダンジョン式(やがてはダンジョンマスターに繋がる)、あるいはフライトシミュレータのようなものに分化していった。

それが、1993年の「DOOM」のヒットあたりからだろうか、ようやく3D空間を動き回って銃を撃つという、FPSスタイルのゲームが定着しはじめてきた。ただ、DOOMの時点では、まだポリゴン処理というよりも擬似3D処理と言った方が似つかわしく、驚くべき事であるがDOOMはどちらかと言うとアウトランやパワードリフトのような「スプライトで無理やり3Dっぽく見せる」技術によって作られている。

これが完全3Dの、いわゆるポリゴンゲームになったのは、DOOMと同じ所が作った「Quake」というゲームからだろうか。1996年の話である。以降、この手のゲームは大量に作られていった。

で、日本ではあまりこの手のゲームは流行らなかったのだが、唐突に任天堂が64で出したのが、これである。任天堂と言っても、作ったのはもちろん外国人であり、イギリスのレア社の開発となる。

ジャンルとしてはFPSであるが、PCにおけるFPS(キーボードで移動し、マウスで照準を合わせる)のような操作が採用できないので、移動と照準合わせを同じスティックで行う事になる。銃を構えるボタンがあり、それを押している間は3Dスティックの操作が照準操作に割り振られるのだ。

このような操作体系であるから、走りながら撃つというのが多少難しくなっている。その埋め合わせのため、オートエイム(照準の近くにいる敵に当たるように自動補正する事)が強くかかっており、大体敵を正面に捉えてさえいれば当たるようになっている。

また、ゲームの題材が007であるため、とにかく銃を撃てばいいというゲームではなくなっている。出来るだけ敵に気づかれず、ミッションを遂行するのが好ましいという、メタルギア的な要素もある。映画のストーリーを追っているために、どこそこで誰それに出会って、何々をしろみたいのがミッションに含まれている。多少の謎解きが含まれているFPSはあるにはあったが(最初のDOOMにも多少あった)、ここまで強くストーリー性が強調されているのも珍しい。そういうわけで、単にFPSという枠におさまらず、3Dアクションゲームと言っていいようなゲーム性も持っていた。

さて、映画という下敷きがある以上、ゲーム内容はある程度それに沿っている。ただ、もちろん要所要所を膨らまして、ゲームになるようにしてある。

例えば、映画では一番最初に、アーカンゲルの研究所に忍び込むためにバンジージャンプするところから始まるが、ゲームではこのバンジージャンプをするまでが一つのステージになっている(それが1面)。そんな感じで、映画の内容と微妙にクロスしながら進んでいく。もちろん最後は、キューバの巨大アンテナで、トレヴェルヤンと対決する。その他、おまけステージもあって、なぜか「ムーンレイカー」「死ぬのは奴らだ」「黄金銃を持つ男」などから背景、キャラを持ってきており、007ファンならニヤニヤできる内容になっている。

面白いのは、ステージによって与えられるミッションが様々である事。しかも、難易度によって、ミッションの数が異なる。

例えば、最初のステージだと、イージーモードでは最後のバンジージャンプをするだけでいい。ノーマルモードを選択すると、警報機を全て破壊してからバンジージャンプをしなければならない。更にハードモードでは、それらに加えて、特殊モデムをセットし、運営データというもののバックアップを取らなければいけない。

この1面の例で言えば、ハードモードでのデータのバックアップのためにはダムの小屋の地下にあるサーバコンピュータのところまで行かなくてはいけない。逆に言えば、ノーマル以下の難易度では行かなくて良い。このように、難易度によって行かなければいけないルートも変わってくるのが特徴だ。

そしてまた、ミッションの中には、自分が何かをするのではなく、他のキャラにさせるのもある。例えば、ナターリアを連れてどこそこ行かないといけないとかいうのもある。こういう時は、ナターリアを死なせてはいけない。先行して敵を倒しておき、ナターリアを安全に目的地まで到達させないといけない。こういうのも、そこまでの銃撃ちまくりFPSとは趣向がだいぶ違う。

ただ、このゲームは大変難しい。ハードなどはミッションをこなす事自体が大変難しく、一度でも発見されたらほぼ全部パーになるというきつい面もある。その上、実際には何をすればいいのかが分かりづらい。ゲームスタート時に、ある程度背景事情は説明してくれるし、文章では一通り分かるんだけど、実際それでゲーム上では何をすればいいのかが曖昧だったりする。例えば、「サーバコンピュータにアクセスしろ」と言われても、どれがサーバコンピュータだか分かりづらい。なんか部屋の中に大きめの冷蔵庫みたいな物があって、「これだろうか?」とか思いながら、手持ちのアイテムを使ってみるという試行錯誤をしないといけない。何しろポリゴンがまだ荒い時代なので、それがなんだか分からない事が多々あるのだ。

そのへんの説明不足感が、洋ゲー特有の突き放しっぷりを感じさせる。

上記の様に、シナリオモードも結構ボリュームがあって楽しい。バリエーションがあるんだよね。ミッションも、潜入して隠れながら遂行するものや、派手にドンパチしながら脱出するもの、人質解放や制限時間のあるものなど、一通り揃っている。映画の通り、サンクトペテルブルグ内を戦車で走り回るというのもあり、良くまあ映画の原作をベースにしておきながら、これだけゲーム性の高いものが作れるものだなあと感心する。

しかし、このゲームが今でも高い評価を受けているのは、シナリオモードの出来の良さよりも、むしろ対戦モードの熱さによるものだろう。今適当にネットで検索しても、対戦が熱かったとか、結局このゲーム(あるいは続編のパーフェクトダーク)の対戦が一番面白いという意見がかなり多い。その後FPSも大幅に進化し、グラフィックも操作性もネットワーク性なども強化されたのにも関わらず、このゴールデンアイがいいと言う人がいる。

このゲームの対戦は、最大4人までオフラインで戦う事ができる。当然画面分割で、一人あたりの画面は狭いのだが、全く気にならない。対戦相手の画面が見えてしまうため、隠れているとか何かを仕掛けているとかはバレバレになってしまうのだが、上級者だとそれを利用して相手の行動を把握しつつ戦うのもテクニックの一つになっている(そのため、上級者の間では、自分が隠れている位置を悟られないためにわざと真上とかにカメラを向けたままにしとく戦術もあるらしい)。

対戦システムとしては、FPSとしてはオーソドックスなものである。最大4人のプレイヤーがお互いに撃ち合い、死ぬとどこかから再スタート。で、キルカウントを競ったりするのだが、その他にもチーム戦だとか、フラッグ戦だとか、DOOM〜Quakeに始まって現代FPSにまで続いていく基本的なゲームシステムが搭載されている。

で、こういうオーソドックスな対戦プレイのどこが楽しかったのかな、と考えると、一つはスティック一本でプレイできるように、オートエイムが強くかかっているため、自然とエイミングのうまさを競うよりも、自分の動き、立ち回りで勝負するバランスになっていて、そこが良かったのかも知れない。

あとは、「笑える要素」がたくさんあるのがいい。笑えると言ってもギャグ要素があるという意味じゃない。真面目にやってても、腹抱えて笑ってしまう要素がたくさんあるのだ。待ち伏せしてロケランで一撃とか、リスタート後に武器の無い状態で出くわして二人で素手(チョップ)合戦とか、せっかく拾った防弾チョッキがボロボロで「誰やったんだよ!」とか、とにかく対戦中友達とかと爆笑しながら盛り上がるのは間違いない。

これに拍車をかけているのが、FPS対戦の革命とも言える「モーションセンサー爆弾」である。このゲームには、自分で起爆させられるリモコン爆弾というのもあるのだが、モーションセンサー爆弾は近くの動いている人に反応する爆弾である。これがあるとまた大変な事になってね。人が確実に通りそうな狭い通路、防弾チョッキの近くなどに仕掛けておいて、トラップにひっかかったりするのを待ったり、壁に仕掛けておいて敵が来た時にその爆弾を撃って起爆させたり、色んな使い方ができる。もうほんと、モーションセンサー爆弾が手に入った瞬間ゲームが変わる。このへんは、今時は動画サイト等でも見られるから、そのお馬鹿な対戦を一度見て欲しい。ほんと、面白いから。

もちろん、スナイパーライフルを使って遠距離から撃ち殺したり、アサルトライフルで突撃したり、普通のFPSライクな遊び方もできる。それから隠し武器の黄金銃を使ったプレイもあり、一撃で相手を倒せるために黄金銃の熾烈な奪い合いが展開される。

その他、様々なオプションがあり、武器の有無やルールを変更可能で、対戦ツールとしてはとても良く出来ている。そういう事で、本当にまあ、奇跡のようなバランスで対戦を楽しめた。

と言うように、シナリオモードも対戦モードも素晴らしい出来で、今のキーボード+マウスエイミングのFPSが複雑すぎて出来ないという人でも、いわゆる3D酔いさえしなければ十分楽しめるゲームと言える。その評価の高さは現代まで続き、2009年現在であっても中古販売価格が定価とほぼ変わらないという状態である。ここまで誰もが「名作」と認め、人気を持続しているゲームも少ない。まあ、そもそも中古価格が高いというのは、発売時の売上本数が少なかったからというのもあるのだが、それでも日本で売られたFPSとしてはかなり売れた部類でもある。逆に海外では最初から大人気で、かなり売れまくった。

不朽の名作と言っていいソフトではないだろうか。

P.S. このゲームは、通常の前進と、平行移動は別個に計算される。従って、前進+左右移動を同時に行うと斜めに進むのだが、そのスピードはただ前進するよりも早い。よってこのゲームの達人は、必ず斜めに移動する。見た目はかなり気持ち悪い。