| メーカー | スクウェア | 発売日 | 1997-06-20 |

| 機種 | PS | ジャンル | SRPG |

| 評価 | ★★★★☆ |

|

オウガシリーズのスタッフがスクウェアに移籍して作ったSRPG。壮大なストーリーと、素晴らしい音楽と、マニア好みのシステムがウケたが、色々面倒くさいという側面もあった。 |

●

再挑戦のためのゲーム

「伝説のオウガバトル」「タクティクスオウガ」と、クエストで制作したあと、松野泰己はスクウェアに移籍した。オウガバトルシリーズは壮大なシナリオを考えていたようで、最初の「伝説の」がEpisode5から始まるという、スターウォーズ方式をとっていたのだが、結局松野はこの2作のみを作ってクエストを退社してしまった。

でもって、スクウェア移籍後初の作品がこのファイナルファンタジータクティクス(FFT)で、ゲームジャンルにしてもタイトルにしても「タクティクスオウガ」そのもので、更に松野と一緒にスクウェアに移籍した吉田明彦が同じくビジュアルデザインを担当し、音楽も崎元&岩田コンビと、もうまるっきり「スクウェア版オウガ」と呼べるようなものを作ったのだった。…こういうのは、ありなんだろうか…。

一応、ファイナルファンタジーと銘打たれている以上、白魔導士や黒魔導士、ファイガやケアル、チョコボやボムなどおなじみの設定を持ってきているが、まあそれは単に当てはめただけであって、実質的にはあまり関係がない。

とは言え、オウガバトルシリーズとゲームバランスまで一緒というわけではない。オウガシリーズは、小隊のような部隊を数多く編成する初代伝説のオウガバトルの流れを汲み、タクティクスオウガにおいてもキャラクタ個人個人というよりも無名の兵士を部隊として編成するという感覚であったが、このFFTではもっとRPGライクに、キャラ一人一人が重要な役割を果たすようになっている。

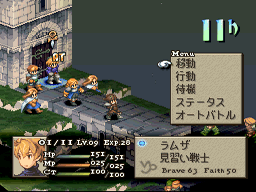

ゲームシステムは、タクティクスオウガや、あるいはファイヤーエムブレムと言ったいわゆるSRPGのものである。敵味方が盤上にユニットとして存在し、交互に動かして戦闘をするというものである。

ただ、FFTはFEや忍者武雷伝説のような、ターン制ではない。チャージタイムというパラメータを全ユニットが持っていて、これが100になったキャラから順に行動開始という事になる。よって、敵のターン、味方のターンなどというものはなく、敵味方全員が共通の条件で戦う。このチャージタイムがたまる速さは、そのユニットのスピードのパラメータに左右されるので、素早いキャラは他のキャラより早く自分のターンが来る。よって最終的には、他キャラより何ターン分か多く行動できる事になる。

また、タクティクスオウガやフロントミッション同様、地形の高低があるのも、この作品の特徴である。フロントミッションなどでは、高さは単に通行不能な段差としてしか機能していなかったが、FFTではもう少し意味がある。まず、複数のマスに効果を及ぼす魔法などを使った時に、その範囲内の高低差が激しいと、そこには効果が及ばなかったりする。また、弓矢などの遠距離攻撃武器は、高い所から低い所に撃つ分には飛距離が伸びるという性質があり、山の上などに狙撃部隊を陣取らせると、マップの多くの部分を撃つ事が可能になる。このへんは戦略性を高めている。

その他の戦闘部分は、大枠では他のSRPGと同じと言ったところだろうか。一つ、今気づいたのだが、FFTにはいわゆる「戦闘画面」が無いのも特徴かも知れない。FEにしろ、フロントミッションにしろ、忍者武雷伝説にしろ、シャイニングフォースにしろ、ユニット同士が戦闘に入ると、戦闘の画面に切り替わる。一応たいていの場合は戦闘アニメOFFというオプションがあって、その場合は画面が切り替わらず、ヘックス画面上で戦闘が行われるが、FFTの場合は全てこれである。これは、間接攻撃や範囲攻撃の多いこのゲームにおいては、画面切り替えは邪魔だという判断なのかも知れない。そのかわり、盤面上とは言え演出は派手で、例によって画面全体を覆いつくすような召喚獣を呼んだりする事もできる。

このゲームでは、シミュレーションRPGという区分の中では、RPG側にかなりバランスが傾いている。各ユニットに経験値があって育てる事ができたり、装備を変更できたりというのもそうだが、まるでFF5のような転職システムを備えている。この転職及びアビリティシステムこそ、このゲームを奥深く、複雑にしている要素である。

まず、FFTでは、編成画面において各キャラを自由に転職させる事ができる。最初は、見習い戦士(あるいは、ストーリー上の登場人物であれば、そのキャラの設定上の職業)か、アイテム士のどちらかにしかなれない。で、それらのジョブについたまま戦闘をすると、ジョブポイント(JP)という職業毎の経験値がたまり、レベルアップする。特定の条件を満たすと、別のジョブにも転職可能になる。例えば、見習い戦士のジョブレベルが2になると、ナイトというジョブが一覧にあらわれるので、転職可能になる。もちろん、下位のジョブに転職するのも自由にできる。

で、たまったJPを使用する事により、そのジョブのアビリティをそれぞれ覚える事ができる。例えば白魔導士であれば、50JPを使用してケアルを習得できる。

これらのアビリティは、アクションアビリティ(自分で行動として選択するタイプのアビリティ。魔法などは全てこれ)、リアクションアビリティ(敵から攻撃された時などに自動発動するアビリティ)、サポートアビリティ(持っているだけで自分のパラメータ等に変化を及ぼすアビリティ)、ムーブアビリティ(移動量を増やすなど、移動関係のアビリティ)の4つに分けられる。

一度覚えたアビリティは、他のジョブに転職しても、セットして使う事ができる。このあたりは、FF5に似ているね。で、上記の4つのカテゴリ(アクション、リアクション、サポート、ムーブ)のそれぞれの一つずつセットできる。従って、白魔法を使えるナイトというのは作れるが、白魔法と黒魔法両方使えるナイトというのはできない。白魔法も黒魔法も両方アクションアビリティに属するからだ。しかし、例えば本人が黒魔導士であれば、セットするアビリティとは別に、ジョブ固有のコマンドとして黒魔法を使えるので、白魔法をアクションにセットすれば、黒白両方使えるキャラにできる。

このように、4カテゴリのアビリティをどうセットするか、また目的のアビリティを取得させていくためにどういう順番で転職させていくか、そういうので頭を使うが、それがまた楽しい。アビリティの組み合わせによっては、すごく強いキャラにもなるので、大変ワクワクする。

例えば、時魔導士のサポートアビリティである「ショートチャージ」をつけていると、チャージタイムが半分になるので、長い詠唱時間を持つ召喚士のアビリティなどの欠点を克服できる事になる。また同じく時魔導士のリアクションアビリティである「MPすり替え」を覚えておくと、ダメージがHPのかわりにMPに行くようになるので、その上で陰陽士のムーブアビリティである「MP回復移動」をつけておけば、移動するだけでMPが回復するので、一種の無敵キャラになれる。

また、モンクのアクションアビリティである「チャクラ」は、周囲のキャラのHPとMPを回復する事が出来るので、黒魔導士のようなMP使用キャラとセットで行動させれば、MPの心配をせずに魔法を撃ちまくれる。

このように、個々の育成計画だけではなく、パーティ全部の成長のさせ方を様々に工夫する事でどんどん強くなり、それが楽しいと言えば楽しかった。

さて、このゲームのシナリオの話だが…とんでもなく入り組んでいる。

イヴァリース王国というのが舞台で、ここで起こる獅子戦争というのがゲームの背景にある。主人公はイヴァリースの名門ベオルブ家の末子ラムザだが、登場時はなぜか傭兵となっている。で、イヴァリースの王女オヴェリアの警護を引き受けたのだが、オーボンヌ修道院でオヴァリアは誘拐されてしまう。その時、ラムザは親友ディリータが誘拐した犯人だと知る。

ここでいったん話は遡り、ラムザが王立仕官アカデミーにいた頃の話になり、まだ友達だったディリータやアカデミーの仲間と、街を襲撃してきた盗賊たちと戦い、そのついでに骸旅団殲滅作戦を任されるが、まあ色々あって逃げ出してしまい、それで傭兵になってしまう。…という事で冒頭の話に繋がり、話が進んでいく。

だいぶかいつまんで書いたが、この時点で「イヴァリース?ベオルブ?オヴェリア?」などと固有名詞の羅列に戸惑う事だろう。しかし、これでもだいぶはしょったのだ。本当なら、ラムザの兄弟であるダイスターグ、ザルバック、アルマなどもこの時点ですでにストーリーに絡んでいるし、ディリータにも妹のティータがいる。オヴェリアはお父さんが先代国王のデナムンダ4世だから王女なのだが、現在は異母兄弟のオムドリア3世が国王であり、オムドリア3世の妻はルーヴェリアで、息子はオリナスだ。これらもちょっとずつストーリーに絡んでくる。

更に更に、イヴァリースの各領地とそこの領主がそれぞれいて、ガリオンヌを治めるラーグ、ランベリーを治めるエルムドア、ゼルテニアを治めるゴルターナ、ライオネルを治めるドラクロワ、フォボハムを治めるバリンテンなどがいて、またこれらが色々話を複雑にしている。基本的に、獅子戦争自体がこのラーグ公とゴルターナ公との内戦という形になっている。そしてまた、このそれぞれの領地になんたら騎士団(北天騎士団、南天騎士団、黒羊騎士団、聖近衛騎士団、神殿騎士団その他…)がいて、それぞれにまたキャラが何人かずついる(ベオルブ家は基本的に北天騎士団に属している)。

でもってその上話に教会勢力が大きく関わってきて、教皇とか、異端審問官とか、まあその手の人達がたくさんいる。ストーリーの後半は、この教会との戦いになってくる。

ここまででも結構人数が出たが、実は仲間キャラの名前は全く出していない。仲間としては、ルザリア聖近衛騎士団の女騎士アグリアス、機工都市ゴーグの機工士ムスタディオ、南天騎士団の団長オルランドゥ(シド)、あと面倒だからもう省くけど仲間になるキャラも結構たくさんいて、最終的にはパーティの上限に入らないくらいの数がいる。

という事で、もうなんつうか、人数多すぎてわけが分からない。本格的なストーリーを作りたいのはわかったけど、ちょっとこれはやりすぎなんじゃないかねえ、みたいな。

これが、映画なら、一人一人が顔や体を持ち、固有の声を持って演技するから、なんとなく覚えられる。また小説なら、文章で丁寧に説明してくれれば分かる。しかしこれは、SRPGである。キャラなんか、盤上のグラフィックと、会話ウィンドウの横に表示される小さな顔グラフィックしか区別できない。これで、なんたら4世とかなんたら騎士団長なんたらとか言われても全然覚えられねーよ、みたいな。

一応作った側もそれは分かっているのか、このゲームではガイドが充実している。ゲーム内で呼び出す事ができ、それまでのシナリオや、人物一覧を見る事ができる。この複雑なシナリオを理解するためには大変ありがたい機能で、自分たちが作ってしまった難解なお話をなんとか分かってもらおうという努力は認める。しかし、ゲームというメディアには、それにふさわしい物語の形態というものがある。このゲームは正直やりすぎたと思う。

また、シナリオも一応凝ってて、最終的には宗教的な話になっていくが、そこかしこに「どこかで見たような」ギミックが色々出てくる。これが、ドラクエくらい単純なシナリオであれば、そのシナリオが何に似ているか等というのは気にならないかも知れないが、このFFTのように細かい設定がある物だと、「ハハーン、この流れはあの漫画からだな」「このキャラはあの小説のアレだな」などと言うのが透けて見えてしまう。松野氏は凝り性なのはいいんだけど、やっぱりどうもオタク気質なのかなあ、と思う。

このように、複雑な背景設定、人間関係にはやや閉口させられたものの、SRPG自体は私は嫌いではないので、発売日に買って結構プレイしていた。が、大体チャプター2の終わりか3の最初くらいかなあ。そのへんでやめてしまった。何年かしてもう一度最初からやり直したが、やはり同じあたりでやめた。更に数年してまた始めたが、また大体同じところでやめた。

その間、「そのうちクリアしようと思う」ゲームの筆頭に自分の中では存在し続けたが、なかなかクリアできなかった。自分でも、別に嫌いなゲームでも無いのに、なんでなんだろうと思ったが、やはり色々と面倒くさいからじゃないだろうか。口では「このゲーム面白い」と言っていても、内心「めんどくせえ…」と言うのがどこかにあって、無意識の内に敬遠してしまっていたのかな、と。

面倒と言うのは、上記のように複雑な設定や、やたら数の多いキャラ群というのもあるし、またジョブポイントをためて条件を満たして転職…などというゲームシステムの問題もある。

更に、説明していなかったが、途中のクエストシステムもまたしち面倒だ。街でクエスト依頼を引き受けるのだが、特にこれはこちらが何かプレイするわけではなく、パーティ内の余剰人員を適当に「クエストを受けさせる」と言う風にすると、ゲーム内時間で一ヶ月なり二ヶ月なりが経過したのち、クエストをクリアしましたとかなって報酬が入る。つまりほとんどメニュー選択だけで終わるわけで、それ自体は簡単だ。しかし、やたらと数が多いし、それにクエストの種類によってはそれをクリアするために必要な条件(黒魔導士が必要、とか)があって、メンバー選びも大変だし、何より今何をやっていて誰をどこに向かわせているかが良く分からなくなってきて、管理が大変なのだ。その癖、クエストでいい物が手に入ったりするので、やりたくなる。

本腰を入れれば別に難しくも無いのだろうけど、このゲームはこのようにそこかしこに「後で本腰入れてやろう」みたいなところがあり、それが一定量を越えると「ゲーム自体、後で本腰を入れてやろう」になる。つまり途中でやめちゃうフラグが立つ。

そうして、買ってから6〜7年経った頃だろうか。たまたまうちに来た妹が、やるゲームが無いと言っていたのでプレステにこれをセットしてやらせてみたところ、大変気に入り、自分でも購入してさっさとクリアしてしまった。でもって、先の方の話をしたいから早くクリアしろとしつこく言ってきたので、やはり時間はかかったものの、ようやく念願のクリアを果たした。クエストも全部こなしたし(ただなぜかサウンドノベル風になる謎のクエストはやってないかも)、そこまでに出る隠しキャラも全て出したし、自分としてはかなり頑張った。ただ、クリア後に出てくるおまけダンジョンである「ディープダンジョン」(もちろんスクウェアの同名ゲームから拝借している)はやっていない。そこまでで気力が尽きた。

ま、感想としては、非常に良く作られたゲームである。システムも、シナリオも、おまけ要素も、何でもかんでもこれでもかというほど詰め込んでいて、やり応えは非常にある。やり込み要素も多く、好きな人にはずっとやっていられるゲームだ。

ただ、何度も書いた通り、詰め込まれたシステムやシナリオは、ともすればゲームとしては複雑すぎるとも言え、やるのに気力がいるゲームになってしまっているのも事実だ。だから、その壁を乗り越えられさえすれば、楽しめるゲームだと思う。

そして、このゲームは音楽がとても素晴らしい。PC-88時代から定評のある崎元&岩田コンビであるが、その最高傑作だと言ってもいいと思う。ゲームの歴史の中でも、トップクラスだと思うくらい、雰囲気のあるBGMが使われている。

そう言った諸々を考えると、定価以上の価値はあると思われる。のちにPSPでも発売された事だし、未プレイの人がいたら、やってみて欲しい。