| メーカー | カプコン | 発売日 | 1997-02 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | 対戦格闘 |

| 評価 | ★★★☆☆ | マイキャラ | リュウ |

|

ストII系、ZERO系、EX系など様々な派生作品を生んだシリーズの、正統後継作品。なめらかなアニメーションと、ブロッキングのシステムが特徴。 |

●

玄人好みの進化

ストII系列、ストZERO系列、そしてX-MEN系列、さらにはアリカのEX系列と様々なシリーズを生み出したストリートファイターだが、ここでようやく正統の続編と位置づけられるストIIIが登場した。ストIIから6年後のことである。

今回は追加・修正を重ねてきた過去のシリーズとの違いを明確にするため、キャラも大幅に入れ替え、当然ながら技も新規に作り直し、絵も全て描き起こした。全く新規の作品である。

キャラに関しては、初代からいるリュウ・ケンのみ登場し、他は全部新キャラである。ただ、正直ストIIに比べてインパクトに欠けるという印象は否めない。単に造形や設定の萌え度だけで押していくのではなく、いわばカプコンらしい独特なキャラばかりなのだが、ストIIシリーズに見慣れてしまった我々からするとどうも新奇さを感じない。一言で言うなら「地味」なのだ。

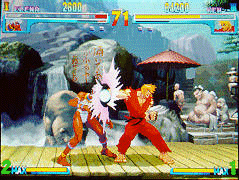

グラフィックはかなり素晴らしい。新しい基板で作られているので、絵の枚数や大きさの制限が大きく軽減され、ストIIよりはるかに細かいアニメーションを実現してた。それを描く作業のことを考えると気が遠くなるが、ここのところいわゆる2D格闘は3D格闘に押されていて、バーチャに代表される「ポリゴンゆえのミリ秒単位の動き」に負けてしまっていたので、ここを力技でなんとかしようとしたカプコンの心意気は評価できる。

そのアニメの細かさをいかすためか、常に動いているカポエラ使いとか、グネグネと形を変える人造人間などがいて、ストIIとの動きの細かさの違いをアピールしている。

ゲームシステムとしては、そこまで大きな変更点はない。6個ボタンで弱中強のパンチ・キックを出し、特定のコマンド入力によって必殺技を出せる。そうして相手の体力を減らしてn本先取すれば勝ち、というおなじみのルールである。

そのシステムの中で、ストIIIらしさというものを出している要素と言えば、「ブロッキング」である。開発者いわく、ブロッキングのアイデアを出せたからこそ、今までのストIIから脱却したものが初めて出来た、という事である。

敵の攻撃は、今までどおり後ろにレバーを倒すことによってガードする事ができる。ブロッキングはガードに良く似ているが、もっと積極的な防御方法と言える。

ブロッキングは、一瞬レバーを前に倒す事で発動できる。発動した瞬間に敵が攻撃していれば、ブロッキング成功である。まあ、これだけのもんである。

「ストIIとの最大の違い」などと言いつつも、印象としては非常に小さい変更点で、やりこんでない人からすると「これだけのアイデアなの?」と疑問に思うに違いない。しかし、実際にはブロッキングはかなり奥の深い要素である。

先ほど書いたとおり、ブロッキングはレバーを前に倒すと一瞬判定が出る。レバー前というのがポイントだ。その時は通常ガードが働いていないわけで、ブロッキングに失敗する事はピンチになる事を意味する。

逆に成功するとチャンスになる。通常ガードの場合、敵の攻撃を実際に受けるとガードの硬直時間がある。そのため、例えば弱キック連打をガードさせられ続けるというような状況があったわけだ。ところがブロッキングの場合、受けた方が攻撃側より早く動ける事になる(ならない時もあるが)。従って即反撃のチャンスがある。ヴァンパイアハンターに「ガードキャンセル」というのがあったが、それと同じようなものだ。

ガードに立ちガードとしゃがみガードがあるように、ブロッキングにも立ちブロッキングとしゃがみブロッキングがある。しゃがみブロッキングは真下にレバーを入れる。ガードと同じで、立ちブロッキングでは下段攻撃を受けられないし、逆にしゃがみブロッキングは下段攻撃以外受けられない。

空中ブロッキングというのもあり、普通の空中ガードのないストIIIでは重要である。

このブロッキングのおかげで、攻防がより複雑なものになっている。

出の早い技で牽制して…などというストII系格闘ゲームのお約束のパターンで攻撃しても、ストIIIではその技をブロッキングされる可能性がある。つまり、「当たってもガードされてもいい」というような状況での攻撃が、ブロッキングによって反撃を受けるかも知れないのだ。

同様に、飛び込みからの攻撃も、起き上がりに重ねるような攻撃も、全てブロッキングされて反撃される可能性を持つ。

ではブロッキングを狙う側が一方的に有利なのかというと、そんなことはない。ブロッキングの判定は一瞬だけなので、単発の技に合わせるのは大変難しい。敵がいきなり目の前でパンチを出して、それを単発ブロックするのはもはや神業と言っていい。そしてもしそのタイミングを外されれば、ガードも出来ずに食らう事になる。

そこでブロッキングを狙う側は、相手が技を連打してくる場合、空中からの攻撃を仕掛けてくる場合、必殺技を出してくる場合など、「ここで必ず技を出す」と読みきった場面で出す事になる。

もちろん攻撃側もそれは分かっているので、普通なら必ず攻撃を出すような場面でもわざとそれをズラす事により、相手のブロッキングをすかすことが出来る。

このように、通常のガードに加えてブロッキングという要素を入れた事により、格段に読み合いの要素が強くなったのだ。

その他システム的な違いと言えば、スーパーアーツ選択システムくらいかな。スーパーアーツとは、まあ超必殺技のことだ。ゲージをためて撃つあれだ。これをキャラ選択後に複数の中から選ぶ事が出来る。それぞれ技が違うのは当然だが、それ以外に、ためなければいけないゲージ量やストック量も異なる。一応ここにも戦略性が持ち込まれている。

ストZERO系で、複数の超必殺技を使い分けられる事を考えれば、ストIIIの選択システムはややみみっちく感じられる。戦略性は高まってるけどね。

他にも、様々な部分でストII系統での欠点を克服しようと試みている。

例えば、ストII系だとしゃがみ状態が強すぎるので、それを弱体化しようと試みている。中段技を取り入れたり、リープアタックという小ジャンプ攻撃システムを搭載したり、あるいはもっと直接的に、しゃがみ技があまり強くないとか、しゃがんでいるとダメージが大きいなどというシステムを取り入れていたりする。また、迎撃技の無敵状態を少なくして待ちスタイルを弱体化させたり、とにかく細かいところにこだわっている。

このように、ブロッキングを初めとした様々なシステムの導入により、ストII系統で多く見られた、ハメや待ちスタイル、一方的に有利な行動などがかなり抑制され、公平感のある対戦が実現されていた。

しかし、それがゲームの人気に繋がったかと言うと、それはまた別の話である。上記のような要素は、かなり対戦をやりこんでいる人達にとっては嬉しい変更だったかも知れないが、それ以外の大部分の人達にとっては、そこまで大きくない変更点である。というより、一般人はブロッキングを戦術に組み込む事などほとんど無理なので、それらのシステムは無いのと同様である。

つまり、一般人にとっては、今回の作品は「アニメが細かくて地味なストII」でしかなかった。地味というのは、キャラもそうだし、システムもそうである。最初に書いたとおり、キャラクタがとても地味なのである。ストIIや、あるいはヴァンパイアのような強烈な個性が無い。馴染みのキャラと言えばリュウとケンしかいないし。そしてシステム的にも、同社のX-MENやヴァンパイアシリーズがこれでもかというくらいド派手な演出を売りにしている事を考えると、とても地味に見えてしまう。

そういうわけで、一部の通・マニアは好むけども、そうでない人にとってはちょっと微妙、という位置付けになってしまった。私自身はそんなに格闘ゲームのマニアというほどの腕は無いけども、ストIIIは結構好きだっただけに、もうちょっと世間受けする要素を取り入れても良かったのにな、と残念に思う部分が無いでもない。

でも、このストIIIシリーズも続編が作られていくので、さほど心配するほどでもなかったのかも知れない。続編の話はまた後日にでも。