| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1996-06-23 |

| 機種 | Nintendo64 | ジャンル | アクション |

| 評価 | ★★★★★ |

|

TOM家ゲームデータベースでも長年に渡って一位の座を守っている傑作アクションゲーム。ゲームの中のゲームと言っていい、珠玉の一本だ。 |

●

夢を超えた

ついにこの日が来たわけだな。このゲームは、私がこれまでやってきたゲームの中でも、最高と言っていい一品である。このマリオ64のレビューを書くために当コーナーを続けてきたと言っても過言ではない。

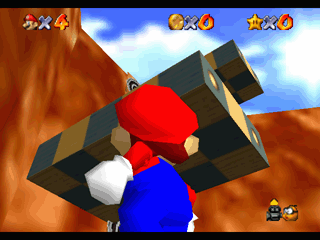

まず、上の画像を見て欲しい。これが、私に衝撃を与え、このゲームの購入を踏み切らせた場面である。

なんの変哲もない映像に見えるだろうが、これがなぜそんなに強い印象を与えたのか。

元々、Nintendo64は、私の家では「とりあえず買おうぜ」みたいな結論が出ていた。

発売が決定した時、おもちゃ屋でパンフレットをもらってきた。そこには同時発売予定のソフトが3本紹介されていて、任天堂の「スーパーマリオ64」と「パイロットウイングス64」、そしてセタの「羽生将棋」だった。うちの兄弟がちょうど3人なので、ジャンケンしてどれを買うか決め、「じゃあ俺マリオ」「私はパイロットウイングス」「俺は羽生将棋かよ!」みたいなやり取りをしたのを覚えている。結局羽生将棋は買わなかったのだが。

ところが、発売があんまりにも遅れたので、世間的にもちょっと冷めていた感じはあった。しかも、それだけ遅れたのに同発タイトルが3本。先行したサターンやプレステにはかなりのソフトが出ていたし、これから出るというラインナップも豪華になっていた。64は出だしですでにつまづいていたように思う。

そういう事なので、私の家でも特に発売日に買おうとかそういうのはなかった。発売後、「あ、もう出てるのね」くらいの反応だった。いつか買うんだろうけど、当分先だなー、という気構えだった。

しかし、発売後5ヶ月経ってから、急に欲しくなった。いや、もう買わざるを得ない事態になった。

その原因が、冒頭の説明にあった、上の画像である。

近所の店に、Nintendo64の試遊台があって、マリオ64が動いていたわけだ。「はー、こんな風に動かすのかー」と適当に動かしてたら、例の画像の場所にたどり着いた。最初のステージに入ってすぐのところである。市松模様の2枚の板が、エレベータ状に交互に上下している。

ここを、自分視点(厳密にはマリオの後頭部あたりにカメラが来る)にして、下からぼーっと眺めていた。だから、2枚の板の片方がこちらに迫ってきて、片方が向こうに逃げていくような動きを繰り返している。

と、それを眺めているうちに、「あっ、これは絶対手に入れなきゃ駄目だ」という気持ちが膨らみ、どうにも抑えきれなくなり、数日のうちにそのマリオ64と一緒に本体を買ってきてしまった。

なぜ、そのエレベータの場面が私にそんなに影響を与えたのか。こういうのは霊感みたいなものなので、言葉で説明するのは無粋かも知れない。しかし一応分析してみる。

まずね、オブジェクトが目の前に迫ってきて、画面を覆いつくすくらいまでになるというのが、一つ衝撃だった。もちろん、3Dでは別におかしな事でもなんでもない。ただ、やっぱり私はここまでは2Dのゲームばかりをやってきた人間である。2Dというのは、物を大きく描くのが大変である。スプライトとかだと、画面の表示数に限界がある。スクリーン全体を覆いつくすような物を表示するのは難しい。無理やり拡大縮小でやれば、アラが目立つ。

ところがこのエレベータは、カメラぎりぎりまで近づけば目いっぱい大きく描かれるし、テクスチャにはフィルタがかかっているので、近寄っても画像が汚くなる事はない(ボンヤリはするけどね)。

この、3Dでは当たり前の現象が、私にとってちょっと新しい驚きだったのだ。

もう一つ理由が考えられる。

「市松模様の板が動いている」というような画像は、80年代ではレイトレーシングによるCGアニメーションなどで非常に良く使われていた。レイトレーシングに限らず、例えば私もX68000のDOGA-CGAというポリゴンアニメ作成ツールで、こういう市松模様の板とボールが戯れるアニメーションを作ったものだった。みんなも言われてみると、色々思い出すでしょ?

ところがそういう80年代のCGアニメというのは、莫大な時間をかけて制作するものだった。アニメの1コマに何分、何時間、下手すると何日というオーダーで演算して作る。

それを、リアルタイムで、しかもあのマリオがそういう世界を跳ね回る、というところに隔世の感があった。かつて、市松模様の板とメタルの球が跳ね回るCGアニメを見た時、「この世界でゲームが出来たら…」とは思わなかっただろうか。その夢を実現したのが、マリオ64だ。

実際、この手の「3D空間を自由に動き回る」というゲームは、先行してプレステのジャンピングフラッシュなどがあった。あれなども、私が言ったような意味で「ゲーマーの夢だ」と語っていた雑誌記事などもあった。しかし実際にやってみると、やたらフレームレートが低く、画像も汚くて、正直何やっているか分からなかった。私は3D空間を動き回るという事にかなり期待していたので、ジャンピングフラッシュをやった時には軽く失望したものだった。なんだ、この程度かと。

そういう流れがあったので、「これだ、これがやりたかったんだ」という気持ちになったのだ。

さて。史上最高レベルに前置きが長かったが、ゲーム内容の話に行こう。

今回のマリオ64は、今まで書いてきたとおり完全3D空間のゲームになっている。だから前作までとは全く違うゲーム性を持っていると言っていい。

一応、ジャンプして敵を踏みつける、なんていうマリオの基本的動作は継承されているが、今回はパンチボタンがついており、直接敵を攻撃できる。また、今までは下方向を押すとしゃがんでいたのだが、今回レバー下は3D空間手前への移動になるので、しゃがみがZボタンというコントローラ背面にある隠しボタン(?)に割り当てられている。

このジャンプ、パンチ、しゃがみのそれぞれのボタンを使う事により、様々なアクションが可能だ。三段飛び、側転、幅飛び、ヒップドロップ、四段攻撃、スライディング、しゃがみキック…他にもあるが、とにかくアクションのレパートリーが豊富になった。

3Dゲームで大切なのは、カメラである。このゲームでは、カメラはある程度追従してくれるが、自分でコントロールも出来る。Cボタンユニットと呼ばれる4つのボタンを使って、カメラを左右に旋廻させたり、ズームとワイドを切り替えたりできる。一番近づけると「自分視点モード」にかわり、この時はカメラがマリオの頭の後ろに来る。スティックを動かすと、移動するかわりにあたりを見渡す。周囲を見たい時はこれを使うといい。

慣れてくれば、もはや無意識のうちに視点変更をするようになるだろう。

ゲームを始めると、ピーチのお城の前に出る。マリオがピーチ姫にお呼ばれした、というストーリーだ。

で、お城の前にはちょっとした庭のようなものがあって、ここが小さなチュートリアルステージになっている。あちこちに小さな看板が立っていて、それに先述の豊富なアクションが書いてあるのだ。それを読みながら、操作を覚えていきましょうね、と。

私が64を買ってきた時、たまたま弟がいなくて、私と妹の二人でやったんだけど、このピーチ姫のお城で物凄い盛り上がってね。結局、2時間くらいここでやってた。知らない人に書いておくと、まっすぐ進めば10秒くらいで城の中に入れる、さほど広くない庭なんだよ。なのに、そこでずーっと遊んでいた。

最初は普通に、看板に書いてあるアクションをそのまま実行して楽しんでいた。やがて応用技を色々思いつくので、それをあれこれ試してみる。また、庭には小さな池があるので、そこで泳いでみる。Bボタンを押すと手を動かすので、それで泳いでいる魚を捕まえられないかずーっと実験したりする(※捕まえられません)。

最終的に夢中になったのは、「庭の端を越えられるか」という実験。お城の壁とか、山とかで構成された文字通りの箱庭になっているわけだけど、その壁を乗り越えたりできないかな、と。ほら、F−ZEROの時にジャンプ台でやったのと、同じような事を私と妹で必死に頑張ったのだ。三段ジャンプをしたり、壁キックを使ったりして、どうにかマップの外に出られないかってね。

結局、当然ながらマップ外に出たりはしなかったんだけど、でもやってみて満足感はあったね。ゲーム本編でもなんでもない、ただキャラの操作に慣れるためだけの場所で、こんなに楽しめるなんて。純粋にいじってるだけで楽しいゲームというのは、久しぶりだった。だから2時間も夢中で遊んでいたのだ。

城の中に入ると、クッパの声が聞こえてくる。また例によってピーチ姫はさらわれてしまったらしい。今回の目的は、城のあちこちにある「絵」の世界に入って、中にあるスターを集める事だ。

設定が「絵の世界に入る」という事なので、海や山や砂漠や空などの様々な世界に、城という狭いジャンクションから行き来できるのが面白い。

今回、今までのシリーズと違った試みとして、一つの面を複数回遊ばせる仕組みというのがある。各ステージには、6つのシナリオが用意されている。それぞれ、最終的にはスターを取るのが目的である。だから、同じステージを最低6回はプレイしないと、スターが集まらない事になる。

私は当初、このシステムは少し嫌だった。同じステージを何度も遊ばせるよりも、毎回違ったマップで遊びたい、と思ったものだった。つまり、従来のシリーズのようにね。

だが、宮本茂の考え方は違うらしい。まず、3Dで作る以上、一つのマップを作るのに要する労力が2D時代よりもはるかにかかる。だから、変にマップの数だけ増やそうとすると、一つ一つが手抜きになってしまう。そこで、しっかり作った少数のマップを、何度も遊んでもらった方が制作側にとっての負担は小さい。

もちろんそれだけが理由ではなく、結果的に一つ一つのマップを遊びこんでもらった方が、プレイヤーにとっても思い入れが深くなり、より楽しめるのではないかという考えがあるようだ。この宮本の考えはその後も続いていく。

マップが同じと書いたが、実際にはシナリオによってほんの少しずつ違うし、またスターの取り方も全く異なるので、「またこの面かよ…」とうんざりするほどでもない。宮本茂の狙い通り、何度もやっているうちに個々の場面場面に親しみが湧いてくるというのも実際あるし。特定のシナリオでだけ行けるようになる場所などもかなりあるので、「同じところを何度も遊ぶ」という感覚はあまり無い。

舞台となる絵の世界は、様々な種類がある。1面は、従来のマリオの世界をそのまま3Dにしたような、緑の大地と山と橋があるような面。最初にクリボーがノソノソ歩いているのを見た時は感動したね。そして、自分とクリボーの背丈が一緒だと、すごく大きく感じる。ちょっと笑えた。

で、ストーリーを進めると別のコースにも行けるようになり、雪山、火山、お化け屋敷、砂漠、湖、時計の中など、とにかく色々バリエーションがある。そして、そのコースの中にも、各シナリオごとに様々な場所で冒険をする事になる。砂漠面では、中央のピラミッドに入れば内部が迷宮になっているし、火山も噴火口に飛び込めば内部がまた一つのステージになっている。

また、単純に背景がグラフィック的に異なるだけではなく、様々な仕掛けがある。例えば、13面の「ちびでかアイランド」では、入り口が2つあり、片方から入ると敵や地面が極端に大きく(つまりマリオが相対的に小さい)、もう片方から入ると逆に敵がすごく小さくなる。その2つの島は互いに行き来でき、結構仕掛けを探すのとかが楽しい。マリオ3に敵がやたらでかくなっている面があったが、それの3D版という事で、見た目からして楽しい。他にも、入った高さで水没具合が変わる面、入った時間で仕掛けの動きが変わる面など、細かい工夫がなされている。

そしてまた、絵の世界以外にも城から行ける細かいステージがたくさんある。それらもまた凝っていて、高空から始まってほとんど足場が無い面、水槽の中に閉じ込められて水面が無い面など、絵の世界に当てはまらないバリエーションのステージが存在している。その他、クッパのステージもあり、これはやたら難しいジャンプアクション面になっている。横幅があまりなく、ちょっと油断すると落下して死亡する。

こうして色々書き並べたが、今思い出しても良くまあこれだけアイデアを出したなあというくらい、豊富なステージとそれに伴うギミックがあって、やっていてかなり面白かった記憶しかない。

私が高く評価したいのが、このような豊富なステージを用意しているのに対し、それに対するマリオの操作が統一されているという事。要するに、モードレスなんだよね。

ゲームを進めていくと、普通にジャンプアクションする面もあれば、ゼルダのようにあちこち探索する面もあるし、すべり台をひたすらすべり降りていく面、前述のひたすら飛んでいる面やひたすら泳いでいる面等、あるいはボスと戦うような場面がある。

しかし、その全てにおいて、そのステージ専用の動作とかは無いのね。走ったり飛んだり、泳いだり殴ったりという事は、全てのステージで出来る。だから、すべり台をすべりおりる面であっても、途中ですべるのをやめて歩いて降りる事も不可能ではない。また、ひたすら飛ぶだけの面でも、飛ぶのをやめる事は可能だ(もちろん墜落して死ぬ)。

これが他のゲームだと、例えば空飛ぶ面だと空飛ぶ面用のプログラムを組み、それ用のインターフェイスを作るところだろう。つまり、空モードを作るわけだ。しかし、マリオではそうではない。色んなアクションが可能なマリオというキャラ、プログラムを作っておき、ステージを様々な形に工夫する事で、色んな遊びを体験させようという工夫があるのだ。

こういうのは、職人芸だなあと感じないでもない。複数のモードを用意して、複数の楽しさを提供するゲームはあった。また、単一のインターフェイスだけど、それで楽しめる遊びも一つ、というゲームもあった。一つのインターフェイスで色んな「遊び」が出来るというのは、画期的な事ではないだろうか。

個々のアイデアが画期的なだけではなく、ゲームとしてのやりごたえも十分だ。各コースに複数のシナリオがあり、それぞれでスターが得られるが、それ以外にも隠しスターがあり、更にそのコースでコインを100枚集めた時にのみ出る特殊なスターもある。そしてまた、どのコースにも所属していないステージでのスターもある。クリアそのものは、スターを70枚程度集めれば出来るようだが、全てのスターを集めようとすると結構大変だ。しかし、絶対不可能な難易度ではない。

そしてまた、難易度のつけ方も適切で、最初の方の面はスイスイできるけど、だんだん難しくなっていって、最後の方の時計やレインボークルーズはもう大変難しい。とは言っても、一つ一つのスターを取るまでの道のりはそんなには長くないので、何度も繰り返していたらどうにか取れる。

さて、結構長々と書いてきたが、手放しでほめまくっているね。ま、私のベストゲームであるから、仕方ないけど。

そんな中、欠点を探してみようとすると、なかなか無いんだけど、挙げろと言われたら、やはりカメラまわりになるかな。

このゲームは、3Dゲームの走りとも言えるもので、カメラの操作についてもまだ技術が未熟だった時代でもある。それを考えると、非常に良くやっていたとは思う。初期のゲームとは思えないくらい、頑張っている。また、Cボタンユニットと言われる4つのボタンで、左右旋回と2段階のズームを切り替えられるので、まあまあ不都合はない。

それでも、3Dアクションゲームの常で、狭い所に入った時にカメラが急にマリオに密着したり、暴れたりして、うまく制御できていないなと感じる部分もあるが、それはその後何年経ってもそんな感じだったので、それはいいとしよう。

私が問題だと感じたのは、カメラの関係で真横とかに進みづらい、という事。

例えば、今細い廊下をまっすぐ走りたいとしよう。で、廊下を横から見る形でカメラがあるとする。このゲームでのスティック操作は、今見えている3D空間に対しての上下左右だから、最初はまっすぐ右に走ろうと思って右を倒すものの、進むうちにカメラの角度が変わり、まっすぐ進むためにはスティックを真右以外の方向に倒さなくてはいけない。画面の角度が変われば、「廊下の奥というのは画面のどっち方向か」というのが変わっていくからね。

このように、カメラの追従具合でレバーを倒さなければいけない方向が変わるため、このゲームでまっすぐ走るというのは結構辛い。一応、カメラは最終的には真後ろに追従するので、レバーを上に倒して画面奥に走る分には、まっすぐ走れる(だからたいていの場面では困らない)。が、時折、自分を横から見ながらまっすぐ走りたい時もあるのだ。助走をつけて正確に踏み切りたい時とかね。そういう時大変困る。

だから、結論として、「マリオに対する相対位置が固定されたカメラ」が用意されていればいいのだ。マリオの横何メートルとかで固定され、マリオが動くとその相対位置を保ったまま動くようなカメラ。これはぜひ実装して欲しかった。

一応、このゲームはスイッチを切り替えると、Rボタンを押す事で「固定カメラ」にする事ができる。しかしこの固定は「絶対位置」が固定なのだ。その位置で、カメラがピタッと止まる。マリオがどんな動きをしても、向きは変わるが位置が変わらない。だから、マリオをすんごく遠くに走らせて豆粒みたいにして楽しむという方法はあるが、逆に言えばそれくらいしか使い道はない。

したがって、絶対固定カメラか、自由(つまりコンピュータが補正する)カメラかしかない。相対位置固定カメラが欲しかったのに。ま、分かるけどね。相対位置固定だと、うまくコントロールしてカメラを壁にめりこませたりして、見えないような物を見る事ができてしまうかも知れない。絶対位置固定や自由カメラだとそれは起こらない。そういうのを回避したかったのかも知れない。

実は今になってマリオ64をやると、思ったように操作できなくてイライラする部分もあるが、半分くらいはこのカメラの仕様によるものと言っていい。

と、唯一と言っていい欠点を書いたが、それでこのゲームの素晴らしさが無くなるわけではない。むしろ、そのカメラの件だって、先ほども書いたとおり3Dアクション黎明期の作品としてはかなり良く出来ている。そしてまた、それ以外の部分は言わずもがな、だ。

結局のところ、3Dアクションゲームというものへの移行はこのゲームで行われ、このゲームで確立してしまった気がする。それくらい、完成度が高く、技術的にも内容的も優れた作品だと私は考えている。

家庭用ゲーム機の歴史というのは、普通に任天堂が切り開いていったと言っていいのだが、やはりこの3Dへの転換点においても決定的な作品を最初に送り込めるあたり、任天堂の開発力は底知れない物があるな、と感じた。ここまでの私は、任天堂はまあその功績は認めつつも、普通のゲーム会社として良くも悪くも普通のゲームを出す会社だと捉えていたが、この64時代あたりから急速に評価が上がり、素晴らしいゲームを出す会社として認識するようになっていった。