| メーカー | カプコン | 発売日 | 1996-03-22 |

| 機種 | プレステ | ジャンル | アドベンチャー |

| 評価 | ★★★★☆ |

|

アローンインザダークをベースにした、怖い系アクションアドベンチャー。操作に大きな難点があったのにも関わらず、大人気シリーズとなった。 |

●

夢で終わらせない

唐突に出てきて大ヒットを飛ばした感のある、カプコンのサバイバルホラーゲームである。

固定された3D空間として描かれた背景の中を、ポリゴンで出来たキャラが動きまわるアドベンチャーというのは、アローンインザダークというゲームと同様である。だからバイオハザードは、アローンインザダークのパクリと言える。

そもそも、アローンインザダークは、私の兄弟の間では非常に気に入られていた。PC-486を買ってきた時のおまけディスクに、体験版が入っていたのだ。

得体の知れないヒゲ親父(しかもデザインがすっごく変)が、3D空間の中をのたーっと動き回る。のたーっと蹴ったり、のたーっと物を押したりする。狭い部屋の中(その部屋しか体験版では遊べない)なんだけど、色々押したりすると謎の文書が見つかったりするし、窓から化け物が入ってくるなどのイベントも起こったりする。アローン当時はそういうタイプの3Dのゲームというのは少なかったから、新鮮に感じた。というか、その親父の動きとかが面白すぎた。

バイオを買ったのは、発売後1年してからである。その時、私は弟と妹に誕生日プレゼントとしてプレステを買ってやった。もちろん二人で1個だよ。「はんぶんこしろ」って言って。当時はFFVIIの発売直前で、プレステ自体が品薄になり、全く手に入らない状態になっていたのだ。

で、何にもゲームないのもアレだと言うんで、妹が何か買ってくると言い出した。ワイルドアームズとバイオと、どっちを買うか議論になったが、「バイオハザードって人気らしいし、こっちにしようか」という話になり、バイオに決まったのだ。今考えると、ここでバイオの方買って良かったな、ってところだね。

やった感想としては、「アローンインザダークだよね〜」という事なんだが、もちろんそれよりも洗練されており、十分楽しんだ。

バイオの特徴は、そのアローンインザダーク方式のカメラ割りにある。

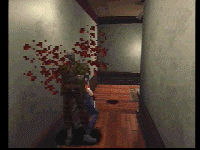

キャラクタは3D空間を動いているが、カメラがキャラを追従しない。アングルが固定されているのだ。実際にポリゴンとして描かれているのはキャラだけで、背景画像は単なるビットマップだ。操作しているキャラがその場面での端に達すると、隣の画面へとカメラが切り替わる。

元々は、自分視点あるいは後方視点のフル3Dのゲームとして作りたかったらしい。が、プレステの演算能力ではそれは難しいので、アローン方式を取り入れたようだ。

しかしこの事がかえって効果的になっている。カメラが固定されているので、「キャラの背後からゾンビが迫ってくる」というような描写が上手くできている。自分視点などでは、ゴチャゴチャしてしまって何がなんだか分からなくなるだけだからね。

また、背景は単なる画像を表示しているだけなので、本体のレンダリング能力をキャラクタに割くことができ、その分他のゲームよりもしっかりとしたモデル表示ができていた。

もちろん、この方式には欠陥もある。操作がどうしてもラジコンになってしまうという事だ。

このゲームでは、レバー左右でキャラが旋回し、レバー上で前進するという、いわゆるラジコン操作になっている。そのため、たとえばキャラがこちらに向かっている時などは、感覚として左右が逆になる。

こんな面倒な操作になっているのには、意味がある。シーンごとにカメラ固定で、しかもアングルがかなり変わるゲームなので、もし画面の向きとレバーを対応させてしまうと、廊下などをまっすぐ走りぬけるのが難しくなってしまう。アングルが変わるたびに、レバーを倒す方向が変わるからね(実際、そういうゲームものちに発売された。当然ゲームにならない)。ラジコン操作であれば、カメラアングルがどう変わろうと、レバー上で走る事ができる。

それを考えると、色々とやむをえないのだが、操作しづらい事には変わりがない。面白いゲームなのに、操作のわかりづらさから敬遠している人も多いようだ。もったいない。

ストーリーを簡単に説明しておこう。

とある洋館の近くで猟奇殺人事件が起こったので、警察の特殊部隊(SWAT)のメンバーが、その洋館に向かう事になった。ところが、途中で得体の知れない犬などに追い掛け回され、結局逃げ込むように洋館に入る…という導入部になっている。

主人公は二人いて、男のクリスと女のジルだ。このうちどちらかを選択する。主人公によって、多少難易度も変わってくる。ジルがやや易しく、クリスが少し難しい。一番の違いは、持てるアイテムの数で、ジルの方が多い。武器や回復アイテムをどれだけ持てるかが生存率に響くので、たくさん持てるというのはかなり有利だ。ただし、敵から攻撃を食らった時の防御力は、クリスの方がある。

で、なぜかこの洋館は謎が色々隠されている。扉には鍵があり、その鍵が妙な場所に隠されている。時には、パズルのようなものを解かないと進めない場所もある。何のために、こんな不便な住居を作ったのか全く理解できないが、とにかくそんな館に入ってしまったのだから仕方がない。

そして困った事に、この館にはゾンビが出る。物語の発端となった「猟奇殺人事件」というのは、このゾンビたちの仕業という事が判明するわけだ。

プレイヤーは銃やナイフを所持しており、それでゾンビを殺す事ができる。ラジコン操作で照準を合わせるのは難しそうだが、実際には銃を構えるボタンを押すと自動的に敵に銃を向ける仕組みになっている。だから照準で困る事はない。この仕組みを利用すれば、今いる場所にゾンビがいるかどうかは構えてみればわかる。向きが変わったら、敵がいるという事だ。

銃弾や回復アイテムには限りがあるため、やたら撃ちまくって進むというわけにもいかない。

これがね、結局その操作性がラジコン風でちょっと難しい、カメラが固定なので前方に対する視界が常にあるわけではない、そして銃弾や回復アイテムに限りがあるという「不自由さ」が、バイオハザードというゲームの恐怖感を演出している部分はある。ホラーであるというだけでなく、慎重に進まないと、あっと言う間に死んでしまうからね。そして、このゲームではセーブできるポイントが決められている上、あるアイテム(インクリボン)を手に入れてそれを消費しないとセーブできないというシステムなので、ちょっとずつセーブしまくりで進める、というわけにもいかない。

というように、ゲーム上の制限から慎重にそろそろと進む事を強要されている上で、ホラー的な怖さが来る。特に、誰でも最初はビビるのではないかと思うのが、一番最初の廊下にゾンビ犬が飛び込んでくるところ。バシャーンとか大きな音を立てて入ってくる。ほんと心臓止まる。

しかし逆に、ここで一度心臓止まった後は、「ああ、こういうのが来るのね」と心構えができるので、以後は耐性がつく。というかカプコンもそれが分かってるのか、いきなりバシャーンはこの後あまり使っていない。それはシリーズを通してこんな感じなので、バイオ全シリーズで一番怖かった、ビビったシーンとしてこの「犬が飛び込んでくるところ」を挙げる人はかなりいると思う。

洋館を調べ尽くすと、次第に外に舞台が移っていき、最終的には研究所のような所にたどり着く。そうして、物語の全貌が少しずつ明らかになっていく。製薬企業アンブレラと、その実験によるバイオハザードの発生、そして味方の裏切りなど、結構本格的にできていると思う。

そしてまた、これらのストーリー展開を補足するのが、ファイルシステムだ。館や研究所のあちこちに、様々な文書が落ちている。日記だったり、メモだったり、報告書だったり。これを拾って読む事により、プレイヤーはよりこの舞台について詳しく知っていく、という仕組みだ。これは、普通のRPGやアドベンチャーであれば、出会った登場人物が会話イベントで教えてくれるような事を、ほとんどの人の死に絶えた洋館等で話を進めていく当ゲーム用に作り出したアイデアだと思われる。

秀逸なのは、今でも語り草になっている、「かゆいうま」で終わる、研究員の日記。ゾンビ発生に繋がる研究をしていた研究者が、次第にゾンビ化していくのを日記化しているのだが、なかなか雰囲気をかもし出していて良い。

なんでも、このバイオハザードを作ったのは、カプコンの中でも日陰っぽいチームだったらしい。昔ファミコンで出たスウィートホームという、誰も知らなさそうな(原作の映画なら知ってるかも?)ゲームを作り直したいという勢いで作ってみたようだ。が、ご存知のとおりこのバイオは大ヒットし、続編も出て、のちにカプコンの柱となるほどのタイトルとなった。

しかし、そんなもんだから、結構この初代バイオの設定等にいい加減な部分がある。製薬企業アンブレラや、ゾンビになるウイルスなど、「一見面白そうな」設定が与えられているが、あまり深いところまで考えていなかったようで、続編が出るたびにストーリーがカオスになっていく。まあ、続編ものというのは往々にしてそんなものなのだが。

それはともかく、3D+銃撃という、新しいタイプの操作システムを導入していながら、内容は大昔からあったアイテム集めて進んでいく洋館アドベンチャーという事で(カプコンも分かっていて、このゲームのジャンルはアドベンチャーと区分されている)、そういう古臭いシステムに新しい光を当てた事は評価できる。

実際私もやって楽しかったし、続編も買った。その話はまた後日に。