| メーカー | アスキー | 発売日 | 1995-01-20 |

| 機種 | スーファミ | ジャンル | シューティング |

| 評価 | ★★★☆☆ |

|

熱狂的なダビスタ人気を生み出し、のちのダビスタシリーズの基礎とも言える部分を作り上げた作品。ダビスタシリーズの頂点とも言える…。 |

●

スティールハートいないのは…

ダビスタシリーズは、スーファミ版のIIを経て、このIIIという具合に進化していった。元々はファミコンのゲームだが、私はPC版から入ったので、コンシューマのものは初めてだった。

PC版の時に書いたが、私は何も情報が無いままやっていたため、馬の掛け合わせや、調教メニューなど、今から考えると結構メチャクチャやっていた。それでも結構楽しかったのだから、「育てて速い馬を作る」というシンプルなゲーム性が面白かったのだろう。

元々シミュレーションが好きなうちの弟が、そのPC版をやって大変気に入り、スーファミ版も欲しいと行ってこれを買ってきた。同時に攻略本等も買って研究したので、ようやくそれで理屈が分かってきた。

ダビスタシリーズの肝は、馬の掛け合わせである。牝馬を買い、毎年春に種牡馬に金を払って種付けさせ、仔馬を作る。必ず受胎するとは限らないし、また出産時に死亡する事もあるが、うまく行けば1年後には産まれてくる。

重要な事は、この仔馬が、父と母の能力をかなり受け継ぐという事。従って、血統が非常に重要になる。

これは、単に速い馬の子が速い、というだけではない。もちろん、速い馬の子は速い可能性が高いのだが、もうちょっと複雑な理論がある。配合理論と言う奴だ。

このゲームで非常に重要視されている配合理論が、「インブリード」である。近親配合って奴だ。例えば、父方の祖父と、母方の祖父が同じ馬だったとする。そしてその馬が、足の速い馬だったとする。仮にこれがネアルコという馬だとしよう。そうすると、産まれてきた馬はネアルコの血を、他の「ネアルコの孫」よりも2倍強く受け継いでいて、ネアルコそのものに近づいている。そうすると、速い馬になる可能性が高い、という話である。これを、ネアルコのクロスなどと呼んだりする。

このインブリードは別にゲーム特有の理論ではなく、現実の競馬の世界でも重要視されている。まあ当たり前と言えば当たり前の話で、傑出した馬が現れた時、その馬の血を濃く受け継いでいる方が強くなる、という話である。

しかし、同じ馬の血が濃すぎるのも弊害がある。現実世界のたいていの社会で近親婚を禁じているように、いい遺伝子が濃く受け継がれるととものに、悪い遺伝子(1つでは死なないが、2つ揃うと死んでしまうというような)も濃くなり、死産や奇形が多くなってしまう。

実際、サラブレッドの世界でも、かつてはセントサイモン、ノーザンダンサーなどの大人気の馬の血が濃くなりすぎ、ほとんどの馬がそれらの血をひいているというような時代があった。そうなると危険で、今度はかえってそれらの系統と全く関係ない血統が人気になったりする。特定の馬の血が濃くなる事による利点より、濃くなりすぎて健康に甚大な被害が出る欠点の方が大きく出てしまうのだ。そうなると、全くインブリードのない(アウトブリード)というだけで強い馬になったりする。

ゲームでもある程度このあたりは反映されており、名のある強い馬のインブリードは有効に働くが、あまりに血が濃すぎると脚元が弱かったり長生きしなかったりするような馬になってしまう。

もう一つの配合理論として、ニックスというのがある。血統ごとの相性というのがあり、それを組み合わせれば別にインブリードがなくてもある程度速くなる、と言うものだ。例えばノーザンダンサー系とゼダーン系の馬は相性が良く、全体の能力が高まる、と言った具合に。

こちらはインブリードと違い、健康に被害を与えないので、何も考えずに使えるところが有利だ。ただし、インブリードのように、特定の能力(スピード、スタミナ、ダート適性など)を強化する、という風には使えない。

このダビスタシリーズの面白いところは、このように複雑な配合理論を取り入れている割に、その効果が現れるかどうかが運次第である事と、更に効果がパラメータとしては表示されないという所だ。

つまり、思ったように効果が出なかったり、あるいは想像以上の効果が生まれる事もあるが(かなり乱数要素が入っているようだ)、実際の効果をすぐに確認する事は出来ないのだ。

その馬にスピードがあるか、スタミナがあるかというのは、1〜2歳の時(注:当時の競馬界では慣例として数え年を使っていたので、生まれた時に1歳。現在は満年齢を使っているので、生まれた時は0歳)に、自分の牧場に放牧しているんだけど、その時の牧場主のコメントから推察するしかない。速そう、とかスタミナありそう、とかなんとか言ってくれるので、「ああこれでインブリードは成功したっぽい」などと安心するわけだ。

しかしそれらも、数種類のコメントから判断するしか無いので、実際のところ走らせてみるしかない。全然ダメな事もままあるが、想像以上の実力を発揮する時もあり、その時は震えるくらい嬉しい。

というような事を攻略本を通じて勉強し、様々な事を知った。PC版でやっていた頃は本当に何も知らなかったんだな、と思い知らされた。

掛け合わせなんか、とにかく値段の高い馬、評価の高い馬を掛ければいいだろうというような適当なやり方で、まあ確かに高い馬からはいい馬が生まれやすいので間違いでもないんだけど、インブリードやニックスの理論について深く勉強すると、最適な馬の組み合わせを探るのに熱中し始めてしまう。

調教についても以前は無知すぎた。「汗かいたからプールに入れようか」なんてのは本当に論外だが、2日追いをあまりしないというのもショックだった。厩舎では、毎週水曜日と木曜日、週2回にわたって調教のチャンスがある。ところが、普通はそのうち片方しか調教しないらしい。水曜日追い切りをしたら木曜日休ませる、とか。そんな事全然知らなかったので、きっちり全部調教しちゃってたよ。

ところで、ここまで書いてきたように、このゲームは生産にしろ調教にしろレース展開にしろ、なんでもかんでも乱数要素が入っており、自分の思ったようにいかない事も多い。確実に走る馬の組み合わせを考えて掛け合わせても、全く走らない馬が生まれる事もある。

これを逆手にとって、全く走らないような馬から凄い馬を作る方法が編み出された。

種牡馬には、安定性というパラメータがある。これが低いと、生まれた馬の能力が不安定になり、親馬の能力をあまり引き継がない事がある。これを利用し、「安定C」という、最低の安定性をもった安い馬を掛け合わせ、元の馬の能力をはるかに超える馬が生まれる事に期待するのだ(こういうのを爆発などと呼んだりする)。

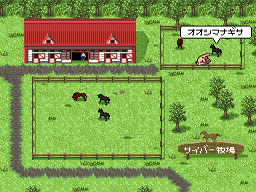

スーファミ版のダビスタ3で大変好まれたのが、オオシマナギサという牝馬に、マチカネイワシミズという牡馬を掛け合わせる事だ。オオシマナギサは最低ランクの牝馬で、初期牝馬(ゲームスタートした時に牧場に最初からいる馬)の一頭である。またマチカネイワシミズも最低ランクの種牡馬であり、なんと種付け料がタダである。

で、誰が発見したのか知らないけど、この組み合わせが凄くてね。オオシマナギサとマチカネイワシミズは非常に血が近く、数多くのインブリードを持っている。しかも、それらがスピード系のインブリードばかり。もちろん、血が近すぎて、危険な配合だと言われるが、それを押し切って仔馬の生産に成功すると、たいていがスピードだけは速い馬になる(そして脚元が弱く怪我しやすい)。更に、安定性が低いので、何頭かに一頭は、とんでもなく強い馬が生まれる。ぶっちぎりのスピードになる。

こんな事が、一番安いランクの馬で出来てしまうので、ちょっとダビスタ3に詳しい人なら最初はこれから始めるのが定番だった。そしてこれを繰り返しているだけで、レースに勝ちまくれるし資金がいくらでもたまってしまう。

もちろん私も弟も、この組み合わせの信奉者だった。最初からいる牝馬にオオシマナギサが選ばれるまで、何度もリセットして牧場を作り直し(またはオオシマナギサを途中で買い)、毎年マチカネイワシミズをつけまくる。

馬の名前をつけるのが面倒という話はPC版の時にも書いたが、私は生まれた馬の素性が分かるように、親の名前を混ぜていた。オオシマナギサにマチカネイワシミズなら、たいてい「オオシミズ」という言葉が入るようにした。面倒な時はあと「オオシミズツー」「オオシミズスリー」などのように。

生まれた馬はたいてい良く走り、大変な利益をもたらせてくれる。

それだけではなく、牝馬として生まれた馬は、生産馬として牧場で養う事ができる。これに更に弱点を補うような種牡馬を掛け合わせる事で、更に強い馬を作る事ができる。私が好きだったのが、サクラアラシオーやサッカーボーイを掛ける事で、まずオオシミズにサクラアラシオーを掛けて「オオアラシ」(この時点でイワシミズどっか行ってる…)、更に牝馬が生まれたらサッカーボーイを掛けて「サッカーオオアラシ」などとした。サッカーオオアラシはさすがに強かったね。

と、まあこんな感じで初期の馬から物凄い強い馬が作れるんだけど、それがあまりにも強すぎて、高い方の馬を買うメリットがあまりなくなってしまった。これだけでいくらでも勝てちゃうからね。

とは言っても、オオシミズ系はスピードはあるものの他のパラメータに難があり、例えばプレイヤー同士が馬を持ち寄って戦うブリーダーズカップ(BC)などの場合、この系統で簡単に勝てるとは限らない。自分だけの最強馬を作りたい場合は、またきちんと計画を練り、試行錯誤する必要があるだろう。

馬を作り、調教し、レースに出すだけという非常に単純なゲーム性ながら、ツボにハマると大変熱中してしまうという、良ゲームの見本のような作品である。