| メーカー | カプコン | 発売日 | 1994-12 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | 対戦格闘 |

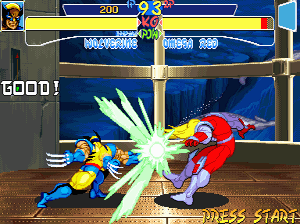

| 評価 | ★★★☆☆ | マイキャラ | ウルヴァリン |

|

当時アニメでも放映されていたアメリカの長寿コミックX−MENのゲーム化。以前のコナミの物とは違い、完全に格闘ゲームになっている。 |

●

えってっへっぱっらー!

このゲームを制作している段階での売り文句が、「初代ストIIのスタッフが結集した」という事だった。ここまで、初代以降ダッシュ、ターボ、スーパー、Xと色々作られているが、色々とスタッフが入れ替わっているらしい。

それで、その初代ストIIスタッフが、「新しいストリートファイターを」と思って作り始めたゲームがこれである。ところが、なんらかの要因でストリートファイターとしては発売しないことになる。そこで、折りよくアメコミのX−MENの版権が取れそうなので、システムを流用して作ってみないかという話になった。

これだけ聞くと、ストIIっぽいゲームがキャラだけX−MENになったようなものか、という気がするが、実物を見ると驚く。これ、最初からX−MEN用のシステムだろって思っちゃうくらい、みんな人間離れした動きをしている。

まずね、みんなでかい。強そう。豪快。

ロボットキャラのセンチネルなんか、画面からはみ出すくらいの大きさだし、アイスマンもやけにごっつい氷の塊を降らしたりしてくる。極めつけはリーダーのサイクロップスで、彼が出す飛び道具の「メガオプティックブラスト」は、太さが画面くらいあるぶっといビームである。避けられねえじゃんと思うかも知れないが、実際にはこのゲームは縦に何画面もスクロールするほどのジャンプが出来るので、避けられない事はない。

ヴァンパイアのチェーンコンボのようなバシバシ連続技の決まるシステムもあり、もう全体として豪快、派手というゲームになっていた。ある意味、バーチャ系と逆の方向に進化している。

ゲームシステムとしては、ヴァンパイアに近いと言っていいだろう。ストIIコンパチの操作で戦っていき、ゲージをためていく。ゲージを少し使う特殊な必殺技と、一気に使う超必殺技がある、みたいな。

X−MEN独自のシステムと言えば、スーパージャンプが挙げられるかな。先ほども少し触れたが、ボタン操作と組み合わせて普通のジャンプよりはるかに高くまで飛ぶ事ができる。先ほども書いたが、メガオプティックブラストみたく画面を埋め尽くすような攻撃もそのスーパージャンプでやり過ごす事ができる。

あと独自のシステムと言えば、ベクトル制なところかな。技に、力学的な意味でのベクトルが設定されており、斜め上のこの方向にこれくらいふっ飛ばす、などと決められている。普通の移動にもベクトルがあるため、うまく相手の移動ベクトルとこちらの攻撃ベクトルがかみ合えば大ダメージ、というわけだ。が、このシステムは見た目の自然さには貢献しているものの、ゲーム性としては「言われないと分からない」部類のものだと思う。

全体的なゲームバランスとして、ストII系統の枠組みの中で、「何でも」「簡単に」出来る、という具合に調整されている。

例えば、空中ガードはいつでも、どんな場合でも可能である。ストIIは空中ガードが一切不可だし、ヴァンパイア系統は一発だけ可能などとなっているが、X−MENでは常に可能である。それを前提にバランシングしてある。同様に、追い打ちもいつでも可能である。ストIIでは倒れてる敵に攻撃が出来ないが、X−MENはガンガン叩き込める。

簡単に、というのは必殺技コマンドに端的にあらわれる。ほとんどの必殺技は、波動拳コマンドか逆波動拳コマンドで出せる。超必殺技も、波動拳+ボタン同時押しだ。入れやすいコマンドで、なおかつどのキャラもそれで出せるので、敷居が低い。

このように、なんでもお手軽操作で豪快な攻撃ができる、というシステムの中でバランスを取っているのが良かった。

私が一番良く使っていたのがウルヴァリン。原作でも気に入ってたというのもあるが、やはりブランカライクなのがいいよね。

超必殺技のバーサーカーバレッジ(別名えってっへっぱっらー。ボイスが何言ってるかわかんないんだよね)はいまいち地味で使い辛いが、私は特殊技のバーサーカーチャージを愛用していた。これは通常技の速度がアップするというもので、ムチャクチャかっこいい。追い打ちが可能というシステムを利用し、ひたすらしゃがみキックを入れ続けたりとか、すごい攻撃ができる。

ただ、このゲームは連続技の補正がきつくてね。ゲーム性として、ガンガン連続技を入れられるのは楽しい。バーサーカーチャージからの連続キックとか楽しいし、また飛び道具系もなぜか見た目と違って連続ヒットするので(何十ヒットもする)、ストIIのコンボとは比較にならないくらいの数の連続技になる。しかし、ストIIの感覚で例えば30ヒットコンボとか生まれてしまうと、それだけで即死してしまうので、このゲームでは技が連続して入るとどんどん一発あたりのダメージが少なくなるようにできている。このような補正システムは多くの格闘ゲームに組み込まれているが、見た目のコンボ数の多いこのゲームではそれが非常にきつくかかっている。

そんなわけで、ものすごい数の技を叩き込んでも意外にダメージがなく、そういう意味でも「派手な技の応酬」というコンセプトが具体化されていた。

また、これもバーチャ方向の進化と逆なのだが、バーチャではある程度キャラの能力、やれる事を均一にし、公平感のある対戦を目指していたのを、このX−MENではキャラごとの基本能力から差異をつけていこう、という思想がある。

例えばサイロック、サイクロプスは二段ジャンプが可能である。ストームやセンチネルは空を飛ぶ事が出来る。シルバーサムライは剣に闘気をまとわせて様々な効果を生めるし、スパイラルは剣を通常技に混ぜられる。またアイスマンはレーザーで削られないという特性があり、コロッサスは通常技でも削れるという特性がある。

このように、キャラの見た目や技で変化をつけるだけでなく、何ができるかというところまで踏み込んでバリエーションをつけたのが、このゲームの特徴である。バーチャ系がバランス取りのために特性に差がなくなってきた事を考えると、このゲームの方向性は潔いと思う。「そんなに公平にしたきゃ同キャラで対戦しろよ」というメッセージかも知れない。ある意味、「キャラの特徴」という意味では今から見ても豊富なゲームである、初代ストIIの原点に立ち返ったという見方もでき、確かに初代のスタッフが集まったという意義はあったのかも知れない。

ところで、このゲームは裏技としてストIIの豪鬼を使う事ができる。もはやX−MENの世界観がどうとか言うのは無視のとんでもない裏技である。X−MENのアニメから好きだったうちの弟などは、この件については大変憤慨していた。

ちなみに、この豪鬼はかなり強い。ストIIXに出た豪鬼は、通常必殺技が強いかわりにスーパーコンボが無いという形でバランシングされていたのだが、X−MEN版では超必殺技(ハイパーX)を持っている。しかも3つも。かなり強烈だ。

そのかわり、豪鬼のグラフィック自体がストIIと同じであり、これはX−MEN界ではかなり小さい部類になる。つまり技のリーチが短い。そして、防御力が低い。

このように、必殺技の種類や威力はすごいが、本人がちょっと脆い、というのがバランスをとるための豪鬼の設定として定着していったようだ。

このゲームが世の中で人気が出たか、ちょっと微妙なところはある。もちろんカプコン謹製だし、凡百の2D格闘に比べて格段に出来がいいのは間違いない。しかし、ここまで書いてきたとおり、従来の2D格闘の枠におさまらない数々のシステム、コンセプトが、純粋な対戦ツールと成りつつあった格闘ゲームの流れから離れていたのは事実だろう。

私自身は、X−MENが好きだったし、このように単純、派手を突き詰めたゲームデザインも気に入ったので、良くプレイしていたのだが、どちらかと言うとゲームセンターからは早めに姿を消していった部類かも知れない。

とは言うものの、これを作ったチームはそれで懲りるどころか、もっともっと派手に、豪快にを目指した続編を作り続けるのである。このへんはカプコンの凄さだな、と思う。