| メーカー | セガ | 発売日 | 1994-11 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | 対戦格闘 |

| 評価 | ★★★☆☆ | マイキャラ | カゲ |

|

実験作に近かった初代バーチャのあらゆる面をブラッシュアップして作られた続編。格闘ゲーム界の流れを一気に3Dに持っていくだけのパワーがあった。 |

●

秒間57.5フレームの攻防

前作のバーチャファイターは、部分的な人気は出たものの、ゲーム全体としては「実験作」という雰囲気をぬぐいきれていなかった。3Dへの挑戦と、脱ストII系を目指した操作系は評価されて良いと思うが、そこどまりと言える。

ところが、続編であるバーチャ2でいきなり完成したというか、ゲームとして洗練されたものになった。

そのため、この2の人気はすさまじいものになった。乱発されるストII系格闘ゲームに食傷気味だったゲーマーが一気に飛びついた感はあった。

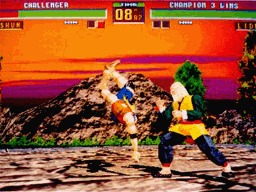

まず、前作に比べ見た目が大きく変わっている。ポリゴン数が増え、また前作は単なるフラットシェーディングだったのが、テクスチャ付き+グローシェーディングで、かなり画像的なクォリティが向上した。その上、秒間フレーム数も増えており、動きも細かく滑らかになった。

ガード、パンチ、キックの3ボタンを利用したゲームシステムそのものはあまり前作と変わらないが、まあそういう画質や動きが改善された事で、前作で目指した方向性をようやく遊べるようになったというところだろうか。

バーチャ系の特徴というか、ストII系と異なる点は、ミリ秒単位の攻防が重要になるという事だろう。

まず、立ち状態としゃがみ状態があり、しゃがみ状態では相手の上段攻撃をすかし、下段攻撃をガードする。そのため、しゃがみガードというのはかなり強い。ここまではストIIと同じである。バーチャでは、全キャラに中段攻撃が搭載されている。前斜め下+キックで、中段蹴りが出る。その他にも中段判定の技はいくつもある。中段とは、相手がしゃがんでいても当たり、なおかつしゃがみガードが出来ない技だ。

この中段蹴りがある事により、「とりあえずしゃがんでガード」で待つ事は、ストIIほど有利な選択ではなくなった。相手に先手を取られたら、次が中段なのか下段なのか、それとも上段なのか、あるいは投げに来るのか、そのあたりを読まないといけない。

この瞬時の駆け引きを可能にしているのが、秒間60fpsで描かれる3D画像システムだろう(ただしモニタの周波数の関係で、厳密に60fpsではないらしい)。細かい動作も表現できるシステムがあってこその攻防である。

ストII系も普通60fpsで描かれているが、2D格闘はどうしてもアニメーションの枚数に制限がある。描画回数が秒間60枚でも、キャラクタの画像がそれだけの滑らかさで描かれていないのだ。

相手がしゃがんだ、立った、ガードに入った、上段攻撃を出した、このような行動が画面を通してきちんと反映されるシステムだったからこそ、成り立った手法である。大げさに聞こえるかも知れないが、極まったプレイヤーなどは本当にフレーム単位の戦いをしているので、あながち誇張でもない。

また、飛び道具などの特殊な必殺技を排除している事も、攻防の駆け引きをよりリアルなものにしていると言える。

ストIIなんかだと、自分に飛び道具があるか、相手にあるか、そういう事で攻防の形がかなり決まってきてしまう部分があるのだが、バーチャはそういうのが少ない。基本的に、各キャラは大体同じ事ができるようになっている。ストIIのように、こいつは投げキャラ、こいつは飛び道具で攻めていくキャラ、というほどの性能差がない。同じような事ができる条件の中で、キャラの個性づけに挑んでいる。

キャラの(見た目上の)性能差が少ないという事は、少しゲーム全体を地味にしている感はあるが、対戦を前提にしたゲームと考えれば、不公平感が少なくなって良かったのではないだろうか。

まあそういうリアル性を追い求めているバーチャシリーズなのだが、なぜか相変わらず重力のかかり方がおかしい。いったんジャンプすると、ポヨーンという感じで上に浮いていくし、また相手が上方向に吹っ飛ぶ技を出すと、風船かなんかのようにフワリと浮き上がる。

なぜこのへんのシステムだけ妙に非現実的なのか、ちょっと疑問に思うところではある。

前作と比べると、まずキャラが増えたというのもあるが、技が大幅に増え、戦闘のバリエーションが広がった。

特に、前回他キャラに比べて様々な点で不足していたアキラが、大幅にパワーアップ。外門頂肘などのカウンター技(相手がそこに技を出すと、それを無効化した上でダメージを与える技。餓狼のギースの必殺技、当て身投げが元祖なので、当て身技とも呼ばれる)を持ち、相手に対応できるようになった他、肘で細かく突く戦術、一気に浮かせて持っていく戦術など、前作とは一味違った強さを発揮していた。また、今回は『崩撃雲身双虎掌』(通称アキラスペシャルまたはフッフッハッ)などという、入力タイミングは難しいが大きなダメージを与える連携技が追加されており、「崩撃雲身双虎掌を出したい!」という理由でアキラを使っていた人もいるだろう。

新キャラのシュンは酔拳、リオンは蟷螂拳の使い手で、両方中国拳法使いでトリッキーな動きをする男、という点ではかぶっている。普通、格闘ゲームの新キャラというと、それぞれタイプが違っていて、しかも一人は女が入ってるというのが普通だったけど、このバーチャ2は似たような男キャラ2人というある意味暴挙に出た。ま、元々キャラクタの魅力など無いゲームだったので、別に構わないのだが。

前作では、それぞれキャラクタがレスラー、拳法家、忍者などと設定があるのだが、全員構えが同じ(前屈で前傾姿勢)で、パンチやキックのモーションも一緒という、手抜きというかあんまり格闘技に詳しくない人が作った感があった。しかしこのシュンとリオンは、一から作られたせいかやたらモーションがしっかりしている。構えも後屈でそれらしいものになっているし、当時は最先端技術だったモーションキャプチャーを使って作られた技モーションはなかなかリアルだった。

ただ、動きがトリッキーすぎて、どの技が中段判定でどの技が下段判定なのかなど、見た目で非常に分かりづらく、またどの動作から攻撃に入るのかがつかめないため、敵に回すと厄介だった。慣れていないと、現在で言うところの「ワカラン殺し」(新キャラなどの動作が分からないやられてしまう、という現象)をされてしまうのだ。

さて、最初にも書いたが、前作では未完成なゲームだったものが、この2で完成されたので、非常に人気を博した。対戦格闘ブームの端緒となったストIIから3年近く経ったが、このバーチャ2で再び初代ストIIに匹敵するブームを作り出したように思う。

セガは実のところ、メガドライブの国内での不振、そしてセガサターンの開発におけるコスト等で、この前後の時期非常に苦しい台所事情だったそうだが、バーチャ2の人気のおかげで一気に利益を上げ、家庭用ゲーム開発における赤字を補う事ができたということらしい。

私自身は、あまりこのブームに乗らなかった。なんだろうね。嫌いというわけじゃないんだけど、最初に乗らなかったからあとそのまま、という感じだった。

この感覚は、当時ゲームセンターに通っていた人なら分かると思う。ストIIなどのシリーズは、基本的に必殺技が少なく(一人2〜4種類程度)、基本的にはインストラクションカードに全て書いてある。もちろんそれ以外にも細かい技は色々あるが、それはやっているうちに覚える事ができるという程度のものであった。

しかし、バーチャ2は初代に比べてもはるかに技が増え、名前のついている技で一人数十種類あるような状態。パンチとキックが1ボタンずつで、1コマンドが基本的に一つの動作になるようにデザインされた結果、戦い方のバリエーションを増やすとなるとこういう事態になったらしい。

別に、全部のコマンドを知らないとゲームが出来ないわけではないが、そのキャラらしい戦い方をしようとすると、ある程度覚えるのが必須のコマンドというのがある。しかし、それもインストラクションカードには載っていない。技を知りたければ、ゲーメストのムックや本誌など、参考書が必須になる。

そういうわけで、ちょっと遊んでみようかなというには敷居の高いゲームになってしまった。この傾向はこの後の3D格闘ゲーム全てに言える事で、コマンドや基本システムなども攻略本が無いととても理解できない、というマニアックなものになってしまった。

私が、最初に乗り切れなかったというのは、そういう事情がある。

と、私個人の中ではヒットしなかったのだが、世間的には大ヒットし、ストIIに続き「ゲームセンター=対戦格闘」という路線を更に強める結果となった。

ただ、ストIIの時にも書いたが、その結果ゲームセンターにはバーチャ2の対戦台が複数用意され、例えば昔であれば6種類のゲームが稼動していたところを、筐体6台使ってバーチャを並べたなどという所もザラであり、いよいよ他の種類のゲームを駆逐してしまった。

そしてまた、先ほども書いた通り、バーチャ2以降の格闘ゲームは非常に複雑化していったので、結局それが好きな人以外にとってゲームセンターで遊ぶものが無い、という状況も生み出していった。

ストII・バーチャ2でゲームセンターは大いに盛り上がったが、アーケードゲーム文化という面でそれが手放しで喜べる事なのかどうかには、疑問がある。