| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1994-01-21 |

| 機種 | SFC | ジャンル | SRPG |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

|

シミュレーションRPGの元祖的作品。ファミコン版をリニューアルした上で、その続編である「紋章の謎」もある二部構成の作品。 |

●

サジ!マジ!バーツ!

元はファミコンで出ていた同名のゲームを、スーファミ版として新たに作り直した作品である(同時に続編でもある)。現在ではこのジャンルのゲームは、シミュレーションRPG(SRPG)あるいはタクティカルRPGなどと呼ばれている。そういうジャンルの元祖的な存在とも言っていい。

内容的には、大戦略などのシミュレーションゲームに近い。コマ(ユニット)をターンごとに敵味方交互に動かし、接触したら戦闘させる、みたいな。ただし、一つ一つのユニットは兵器ではなく、人である。だから大戦略みたく生産はしない。面をクリアしていくごとに増えていく感じである。そして人であるから、敵と戦うと経験値を得て成長する。

このように、シミュレーションゲームのシステムを備えていながら、RPGのような成長要素やキャラクタ性を備えており、個々のアイデアは既存のゲームのものであるものの、その組み合わせは世間に受け入れられ、以後このタイプのゲームがたくさん出るようになる。前後してしまうが、すでにこのVGRで取り上げた忍者武雷伝説やシャイニングフォースがそれである。

ただ、このファイヤーエムブレムは、このジャンルでは初期のゲームでありながら以後引き継がれなかったシステムが多々ある。それがかえって、今やり直すと目新しく感じたりする。

例えば、武器に耐久値がある仕組み。使っているとどんどん減っていく。いくらでも戦えるというわけではないから、気をつけないといけない。

それから、乗り物システム。馬やペガサスには乗降が可能で、それぞれ違った特性のユニットになる。空を飛べるユニットは凄いよ。障害物を無視できる上、とても移動範囲が大きい。ではそれがこのゲームの基準になっているのかと言うと、全然移動力の無いアーマーナイトというキャラもいる。とても移動力の差の大きいゲームだ。

また、ダメージにランダム性が無いというのも、このゲームならではの仕組みだ。普通、ダメージには少しくらいはバラつきがあるのが普通である。しかしFEでは、ダメージは一定である。が、ダメージそのものはバラつかないかわりに、会心の一撃がある。これだと通常のダメージの三倍になる。要はこれが出るか出ないかだ。かなりデジタルな仕組みである。

だから会心の一撃の出やすい傭兵という職業はとにかく強くてねえ。最初の方に出てくるオグマ、ナバールなどのキャラがこれだが、メチャクチャ頼りになる。うちらの兄弟の間でも、ちょっと困ると「オグナバぶつけとこうぜ」みたいな話になった。そんくらいオグナバは人気だった。

これらのシステムがあいまって、ゲームの戦略性を高め、複雑にしている。逆に言えば、これ以降のFEフォロワーは、システムを単純化して遊びやすくした、とも言える。例えば武器の消耗システムなどは、確かに戦略性には結びついているが、面倒なだけともとらえる事ができる。このあたりは人それぞれなんだろうけど。

さて、私はこのゲームの元になったファミコン版はやっていなかった。名前だけは知ってたけどね、あまり興味をもてなかったというか。

で、このスーファミ版の方を、まずは人に借りた。それで家でやっていたのだが、うちの弟が大変に気にいったので、その持ち主に相談して買い取る事にした。我が家では珍しい購入パターンだ。

そういう経緯なので、ほとんど弟がやっていた。

弟は大変にネチっこい性格で、こういうタイプのゲームが好きなのだが、とにかく気に入らないとリセットする。キャラが死んだらリセット、は当然の事として、敵の動きや戦闘結果などがうまく行かなければ即座にリセットする。とにかく、自分の思うとおりになるまで何度でもやる。その忍耐力はすごい。

忍者武雷伝説の時にも書いたが、この手のゲームは、敵の数が一定なので敵から得られる経験値の合計が決まっている事がある。このゲームもそういう部分があるが、ある程度は経験値を伸ばす事ができる。

一つは、敵の援軍を待つという方法である。戦闘に時間をかけると、敵が援軍を呼ぶ。要は新しい敵がマップに出てくるわけだ。援軍は呼んでもらった方が、敵から得られる経験値の総量が増えるという意味ではメリットがある。ただし、例の武器消耗システムがあるため、戦えば戦うだけ必ず得するとは言えない。そもそも、勝てるかどうかも未知数だしね。

そしてもう一つ、闘技場というシステムがある。マップに存在する建物の一つで、ユニットを隣接させて中に入ると、戦う事ができる。勝つと経験値がもらえる。よって、レベルを上げたいならなるべく戦った方がいい。しかしこれも勝つとは限らない。

で、弟は当然援軍も呼ばせるし、闘技場の結果も完璧を求める。

しかし、このゲームのセーブは、ステージの好きなところでセーブしてそこから何度も再開できる、というシステムになっていない。面の途中でリセットしたら、その面の最初からである。従って、リセットするにはよほどの覚悟がいる。でも弟は完璧を求めるので、すぐリセットをする。よって全くゲームが進まない。結局クリアはしていない。

ところで、このゲームは色々ストーリーが複雑で、登場人物がたくさんいてそれぞれのエピソードを持っている。で、このスーファミ版には、ファミコン版のリメイクにあたる、いわゆる1の部分と、スーファミ版オリジナルの2の部分がセットになって入っている。ストーリーが繋がっていて、登場人物も一部共有している。

こういう長いお話なので、後で敵になるって奴もいる。弟は攻略本を見てそれを知り、「じゃああいつは絶対育てない」とか言って縛りプレイをしていた。まあ、気持ちは分かるけど。

私自身は、あまりこのゲームを楽しめなかった。

ジャンルとしては好きな分野に入るのに、なんでかなーと考えてみたら、やはりあのキャラクタが好きじゃないというのが一つの原因だろう。

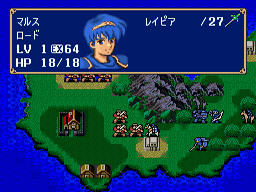

このゲームは任天堂には珍しく、アニメ調のキャラがアニメ風のストーリーの中であれこれするゲームである。で、まあアニメ調ってだけならいいんだけど、そのデザインがなんともかっこ悪いというか、なんか中学生が好きそうなデザインて言うかね。「夢幻戦士ヴァリス」とか、あっちの系統。

でもって妙にカラフル。特に髪の毛の色。真っ赤、真っ青、緑、ピンク、紫。みんな髪の毛が原色系。ときメモかっつーの。そして、赤い髪の奴は赤い鎧。青い髪の奴は青い鎧。なんでお前ら髪の毛と鎧がいつも同じ色なの、と心の中でツッコミまくりだった。後で気づいたが、良く考えたらこのゲームはファミコンからの移植なので、色の都合上仕方なかったのかも知れない。

つまりまあ、私の感覚から言うと、アニメ調はアニメ調でも、「かっこ悪いアニメ調」であり、キャラ絵を全然好きになれなかった。逆に、このFEが大好きという人は、たいていキャラが好きである。だからそれを気に入るかどうかが一つのポイントなわけだね。

とは言え、実際ゲームとしてはつまらないわけじゃない。システム的には良く出来ている部分も多い。特に成長システムなどでは色々頭を使わせられる部分もある。なかなか骨太なゲームである。

これもまた、いつもの台詞を言わせてもらえば、いつかクリアしたいゲームではあるが、でもきっとしないんじゃないかな…。