| メーカー | スクウェア | 発売日 | 1993-12-10 |

| 機種 | SFC | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★★★☆☆ |

|

異色RPGロマサガの続編。その異色っぷりに更に磨きをかけ、ヘンテコなシステム満載で攻めてきた。いいのか悪いのか。 |

●

うるわしのアバロン〜

あの異色のRPG、ロマンシングSAGAの続編である。

今回も、前作の大まかなシステムを引き継ぎつつ、よりいっそう異色な仕組みを取り入れている。

前作から受け継いだ部分としては、例のフリーシナリオシステムがある。敵のレベルはある程度流動的で、主人公達の強さに合わせてくる。また、明確な「レベル」の無い成長システムなども、おおむね引き継いでいる。その他画面構成や移動システムなども、おおむね前作のままだ。

新しく取り入れられたシステムのうち、最も重要かつ印象的なのが、「伝承法」による皇帝継承システムである。

このゲームを始めると、最初に主人公の名前入力があるのだが、実はこの主人公はすぐには登場しない。ドラクエIVの勇者みたいなもんだが、レベルが違う。この主人公にたどり着くには、何十時間もやってほんと最後の最後近くまで行かねばならない。

このゲームは、前作のように主人公とその仲間達をずっと使い続けてクリアする、という風にはなっていない。ストーリーが進むと、いったんパーティは解散され、また新たに作り直さないといけないのだ。それを何度も繰り返し、話を進めていく。

どうしてそうなっているか説明するには、シナリオから説明しないといけないな。これがまた入り組んでいるんだけど。

最初にプレイヤーが操作するのは、アバロン帝国の皇帝レオンの息子、ジェラールである。で、まあ物語の序盤に、このジェラールの兄ヴィクトール、そして父親のレオンと立て続けに死んでしまう。しかも、このアバロンでは伝説となっている「七英雄」に殺されてしまうのだ。なぜそんな英雄が悪い事をするのかは、この時点では分からない(実は、最後までやっても良く分からない)。

でもって、その七英雄の姿を見れば分かるんだけど、みんな基本的に化け物で、しかも不死身らしく超長生きする。何百年もね。そんな奴らに限りある命の人間達が挑んでも、勝てるわけがない。

そこで出てくるのが、「伝承法」である。これは、謎の女オアイーブが皇帝レオンに授けた術で、自分が死ぬ前に、自分の能力の全てを誰かに授ける事が出来るのである。こうする事により、授けられた人は授けた人の能力を引き継ぐ事が出来る。そうしてその人が成長し、また自分が死ぬ時には誰かに能力を引き継いで…という事を何世代も繰り返せば、最終的にはとんでもない能力の人間が生まれるはずだ、という理屈になっている。その最後の皇帝が「最終皇帝」と呼ばれる、つまり最初に自分で名前をつけたキャラクタである。

実際にゲームを進める上でどう実現されているかというと、まず普通にゲームを進めていくとその皇帝の「寿命」みたいなのが来る。大体これくらいのイベントをこなすと寿命になる、みたいなのが内部的に決まっているらしい。その場合、その時パーティにいる誰かを皇帝する事が出来る。別に皇帝になるためには親子関係とかそんなのは関係ないらしい。どこかで拾った格闘家のオヤジとかでも、「次はお前が皇帝だ」と指名すれぱ皇帝になる。

もう一つ、パーティが全滅してしまうと皇帝継承しなければいけなくなる。この時はパーティの他のメンバーも死んでるので、全然知らない誰かを皇帝にする事になる。

皇帝継承を行うと、時折年代が飛ぶ。最初になんとか暦1000年から始めるんだけど、これが1300年とかになったりするのだ。これを年代ジャンプと言う。そうやって時間を1000年ほど進めると、最終皇帝が現れるのだ。

また、このゲームでは非常に多くの職業がある。軽装歩兵、フリーファイター、シティシーフなどの初期の職業から、イーストガード(侍)、インペリアルガード、ホーリーオーダー、武装商船団(海賊)など、シナリオの展開にあわせ数々の職業を仲間にする事ができる。

で、各職業ごとに固有のキャラが8人ずついる。年代ジャンプなどをするごとに、次の代に入れ替わる。例えば初代のフリーファイターはヘクターだが、次の年代ではオライオンという名前になっている。グラフィックは一緒なのだが、名前が違う。違うのは名前だけではなく、能力もそれぞれ異なっている。例えばイーストガードの8代目は「ソウジ」というキャラクタで、このキャラは他のイーストガードよりもずっと強い。そのかわり、LP(ライフポイント。これが0になるとそのキャラは消滅する)が1で、一度でもダウンすると死んでしまう。恐らく、沖田総司をイメージしているのだろう。

このように同じ職業でもキャラの違いがあるので、そのキャラをわざと殺して次の代のキャラを早めに出す事により、特定の年代に最強キャラを揃えるなどという事も出来た。

面白いのは、同じ職業の8人は全て共通性のある名前だという事。男フリーメイジは全て星の名前(レグルス、ヴェガなど)で、女フリーメイジは花の名前(ローズ、アイリスなど)だ。同様に軍師は三国志の軍師の名前だし、イーストガードは実在の剣豪からとっている。こういう共通性を見つけるのが、なんとなく知識欲をそそられて楽しかった。私がセンスを感じたのは、軽装歩兵だ。男が、ジェイムズ、ジョン、リチャード、ロナルド、ドワイトなどで、女がライーザ、シャーリー、オードリー、グレースなどである。一人出てくるたびに、「次はこいつか〜」とか思ったものだ。

それから微妙にシミュレーションっぽい要素もあって、例えば武器や魔法の開発は、城でお金をかけて研究させる事になる。そもそもそれらの施設を作るために、それなりの投資をしないといけない。このへんは単にRPGの主人公らしい冒険家というだけでなく、一帝国の皇帝であるという設定が反映されている。

あとは、パーティの陣形も徐々に揃えていかなければいけないものの一つだ。一つのパーティは最大5人までだが、この5人がどう並ぶかってのがフォーメーションで決まる。これは、新しい職業を仲間にするごとに増えていく。

フォーメーションは、単に前列後列を決めるだけではなく、特殊効果が色々ある。特定のキャラの攻撃力が上がるとか、そんなような形だ。面白いのは、必ず先制攻撃できるフォーメーションと、必ず後から攻撃するフォーメーションだ。これは使いこなすと面白い。

こんなようなシステムなので、ゲーム全体が非常に気ぜわしく、複雑なものになっている。

通常のRPGのように冒険し、ダンジョンを歩き回って戦う他、首都での内政もせねばならず、なおかつ一定イベントごとに皇帝継承が行われ、パーティの組み直しをしなければならない。一応私もクリアはしたのだが、良くこんな複雑なものを解いたなあと今では思う。

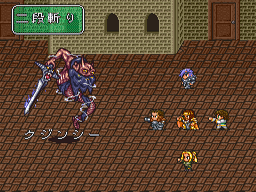

戦闘システムや、フリーシナリオなど基本的な部分は前作から受け継いでいる。

戦闘システムの内、最大の変更点であり、また続編にも引き継がれるロマサガ2の魅力と言えば、技の「閃き」システムである。

今回、技は戦闘中に「閃いて」覚える仕組みになっている。普通に攻撃などを選んでいると、低い確率でキャラの頭の上に「ピコーン」と電球マークがつき、新しい技を身につける。つまり今回どの技を習得するか、かなりランダムなのだ。

と言っても、技には派生というものがある。まず基本的に、例えば斧の技なら斧を使っていないと閃かない。なおかつ、「この技は、この技を使った時に閃きやすい(あるいはそれでないと絶対閃かない)」という技がある。例えば斧技の「スカイドライブ」は、「トマホーク」という技を使っていると閃く。

まあこんな仕組みなので、普通に戦闘しているといきなり「ピコーン」とか言って新しい技を閃く。これは気持ち良かった。狙って特定の技を覚えさせようと思うと、なかなか閃かないのでイライラするが、その事を忘れて戦闘していると、唐突にいい技を覚えて強くなるから嬉しい。

また今回は、技の他に「見切り」というのもある。これは、いわば敵の技を覚える、というような仕組みだ。その技の見切りを習得すると、以後敵からその技を受けても自動的に回避してくれる。ところどころで重要になってくるファクターだ。

フリーシナリオも引き継いではいるが、今回は前作と違いゲームのスタートポイントが一箇所なので、そのへんは自由度が下がっている。必ず最初はこのへんのイベントしか出来ない、というようなのが地理的に決まってしまっている。もっとも、後半になれば色々自由度は出てくるが。

また今回も、フリーシナリオシステムを実現するために、敵の強さが可変になっている。どんどん戦って強くなると、敵もそれに合わせて強くなる。

ただ、今回は強い敵は本当に強くなっており、最後の方は雑魚敵とは思えないくらいのレベルになっている。そのため、私は2回目にプレイした時は出来るだけ敵と戦闘しないようにしていた。その方が楽なのだ。初代ほど敵がびっしりではないし、またこの2では走るという動作が搭載されており、敵から逃げやすい(ただし、走ってる最中は視界が狭くなるのと、当たった時に不利になるというデメリットもある)。

敵となるべく戦わないでレベルを低く保つと、万が一戦った時も弱い敵で済み、切り抜けるのが楽である。ただ、ボス敵と戦う時は辛い。ボス敵の強さはある程度固定だからだ。しかし、「強い敵と戦った方が閃く」というシステムにより、このやり方だとボスのところでバンバン新しい技を閃く。それを使って戦っていくと、案外倒せたりするものだ。

シナリオを進めた結果がそっけないのは相変わらずで、凄い事をしたはずなのに村人がなんにも反応しなかったりする。ちょっとさびしい。

私はこのゲームを買い、進めたはいいが、途中つっかかってなかなか進まなくなってねえ。正月に、板橋の西台の本屋で攻略本を買ったっけ。そんで、弟と二人でそれを見ながら、「これはこういう意味だったのかー」みたいに話したりしながらね。

で、このゲームは結構バグが多い。ムチャクチャある。それを利用する事により、攻略が楽になったりする。ほら、ロマサガ1の時にハヤブサ斬りのバグを使った時みたいにね。邪道だけども。

うちの兄弟が「これは必須」と感じているのは、お金の無限増殖技である。

これは、シティシーフのキャット(名前は世代によって違う)のイベントを利用したもの。イベントの中で10万クラウンの宝箱を開けられるのだが、そのままイベントを進めずにいったん戻って寝ると、なんと宝箱の中身が復活しているというもの。だからここを往復すればお金がたまっていく。もちろん私と弟はカンストまでお金をためたが、それに要した時間と来たら…とにかく大変だったね。

が、そうやってカンスト(1600万クラウン)まで貯めたのにも関わらず、一度使い切ってしまい、もう一度カンストまでこの裏技を繰り返す羽目になった。なんにそんなお金を使っているのかと言うと、前述の武器や魔法の開発である。これをやっているとあっと言う間にお金がなくなる。

そこで思ったのだが、ズルしてお金を大量に貯めた我々でも尽きるくらいなのだから、普通にやってる人はまともにプレイできたのだろうか。大変疑問である。

あとは、クイックタイムという術を使った無敵技もあるが、さすがにそれは卑怯くさいから使わなかった。というか、クイックタイムという術自体がちょっと卑怯っぽいので、使っていいものか悩んだが、ラスボスがとても強かったので仕方なく使った事があったなあ。

まあとにかくね、色んなところが今までのゲーム、特にドラクエなんかと違うのよ。

例えば、説明はしなかったけど、毎回戦闘のたびにHPが回復するシステム(私は最初これに凄く違和感があった)、地名を選んで移動するシステム、シンボルエンカウント、フリーシナリオ、継承システム、内政システム、閃きシステム、その他色々あるけど、これでもかってくらい従来のRPGとは違う。

しかし、じゃあそれらのシステムがうまくまとまっていたのかというと、そうは言い難い。やはり色んなアイデアを入れた結果とっ散らかっちゃって、ゲームバランスがいいとは言えない。ただ、バランスを追い求めて古いシステムにしがみ続ける事だけが良い事だとは言えないので、こういう冒険した作品も必要だったのではないだろうか。