| メーカー | スクウェア | 発売日 | 1992-12-06 |

| 機種 | スーファミ | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★★★☆☆ |

|

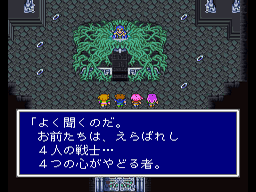

前作のIVと違い、IIIに近い転職システムを搭載した続編。アビリティの付け替えなどで、III以上のカスタマイズ性で楽しめるようになっている。 |

●

宇宙の法則が乱れる!

ドラクエの方はだんだんと開発期間が伸びてきて、発売間隔が空くようになったのに対し、ライバルと目されるこのFFシリーズのペースは一定している。ドラクエは、とにかくトップの堀井雄二のところで時間がかかっているらしい。だからゲームの規模が大きくなればなるほど、時間がかかる。FFの場合はゲームごとに違うプロジェクトチームを作るから、別々に進める事が出来る。それにゲームの規模が大きくなっても、その分人数を増やせば開発速度は保てる。

反面、ドラクエが首尾一貫した「堀井調」を保っているのに対し、FFは作品ごとに毛色がガラッと変わるし、一つのゲームの中でもチグハグな部分が出てきたりする。どちらがいいのかは意見の分かれるところだろう。

さて今の説明どおり、このFF5は前作までとまた全然違う趣のゲームである。

前作の4は、ストーリー重視・レディメイドキャラクタ・流動的なパーティ構成というゲームだった。ストーリー重視なのはこの5も変わらないが、キャラクタが様々に転職すること、パーティメンバーはほとんど入れ替わらない事などが違っている。従って、どちらかと言うとFF3に近い作品になっている。

転職システムは、実際3に良く似ている。最初はいくつか基本的なジョブしか選べないが、冒険を進めて「クリスタル」というものに触ると、選択可能なジョブが増えていく。ウィザードリィのような、転職すると何かが下がるというようなデメリットが無いので、基本的にコロコロとジョブを変えながら進めていくというスタイルになる。

3と大きく違うのは、「アビリティシステム」だろう。

それぞれのジョブには、レベルが設定されている。敵と戦闘すると、本人のレベルを上げるための経験値とは別に、「アビリティポイント」というものが入る。これをためていくと、そのジョブのレベルが上がる。いくつためるとジョブレベルが上がるかは、各ジョブ・レベルによってかなり差がある。

ジョブレベルが上がると、一つずつ「アビリティ」を覚えていく。そして、習得したアビリティの中には、別のジョブについた時にセットして使う事ができるものもある。例えば、「しろまほうLv6」を習得したとする。それをナイトにセットすると、白魔法を使えるナイトになるわけだ。

アビリティはたくさんあって、組み合わせを考えるのが楽しい。例えば、「みだれうち」と「にとうりゅう」を同時にセットすると、8回攻撃する事になり、気持ちいい。

あるいは、竜騎士の「りゅうけん(相手のHP、MPを吸い取る)」を魔法系のキャラにつけるとMPが吸収できて便利だし、モンクの「チャクラ(HPが回復する)」はノーコストで回復できるので他に重要なアビリティがなければつけておくと戦闘が楽になる。

このように、それぞれのジョブとアビリティの組み合わせを考えてパーティを構成するのがこのゲームのポイントであり、なかなか楽しい。

例によって、クリスタルに触れるごとに使えるジョブが増えていく仕組みなので、最初は基本的なパーティ構成で進めつつ、だんだんバリエーションが出てくるという風になっている。

ストーリーは、最初は極端なまでに一本道だ。前作の4で慣れていたとは言え、ちょっとびっくりした。

というか、この手のRPGでストーリーが一本道なのはもうお約束であって、批判するべきところでもないのだが、全体マップにおいてもルートが一本しかなく、絶対そこにしか行けないみたいな事態がやたらある。はっきり言って、実際ストーリーが分岐する方がよほど面倒なのだが、ここまで一直線だとかえって驚く。

そのわりに、中盤あたりからやたらどこにでも行けるようになる。その落差が激しくてついていきづらい部分もある。「ここでストーリー進めちゃっていいんだろうか」という不安感が常につきまとう、みたいな。

お話全体は結構凝っている(また例によりネタバレ満載です)。

まず最初のポイントは、パーティのメンバーの一人、ガラフというおっさんが隕石に乗ってやってくるというところである。そのガラフは記憶をその時失ったために、最初の時点では真相はわからないが、実は隕石は宇宙船の一種であり、ガラフは他の星から来たという事である。

最初の世界で物語をどんどん進めていくと、やがてガラフがいた元の星に戻る必要が出てきて、最終的にはそちらに行く事になる。ここで、最初の世界ともう一つの世界で、様々な関連が見つかるのがポイントである。

で、ガラフは元の世界で重要な役割を負っていた事が分かるが、やがてそのガラフはパーティから離脱してしまう。もっとも、別のキャラが変わりに入り、しかもガラフの持っていたジョブ等は全て引き継がれるのでゲーム進行的には問題ないが。

案外FFはダラダラとした長い話ばっかりだったので、この5のストーリーは結構斬新で、インパクトがあった。

ただ、舞台が一本道だと書いたが、この手のゲームのお約束で、シナリオが「舞台が一本道」だという事に依存していたりする。つまり、のちのち飛空艇などであちこち行けるようになると、「本来次に寄るべき街」より一つ先の街に行ってしまう事がある。そうなると、街の人の話の意味が分からなかったりする。後で本来のルートに戻ると、「ああそういう事か」とわかる。街の人の話が、ストーリー展開そのものになっているRPGの弊害である。実際、私は二番目の世界でそうなった。

ゲームを進めていくと、次第にただの経験値より、アビリティポイント(ABP。我が家ではアビポと呼ばれていた)の方を稼ぎたくなる。色んなジョブのアビリティをマスターしたいしね。

例えば、「どくろイーター」なんてモンスター(かなり強い)が、雑魚モンスターでは最高の5アビポをくれるので、なんとかこいつを倒し続けるとすぐにたまっていく。

私は連続攻撃マニアなので、好きだったのが狩人の「みだれうち」と、忍者の「にとうりゅう」を組み合わせた攻撃。みだれうちで4回攻撃で、にとうりゅうで両手で攻撃なので、8回分の攻撃をする(ただしみだれうちの効果で、1回あたりの攻撃力は落ちている)。これは結構強い。強いが、FF3であったような「ババババッ」って感じの連続攻撃ではなく、ペチペチ、ペチペチと合間をあけて叩くので、そこが最高に気に入らなかった。

他には、侍の「いあいぬき」「ぜになげ」も重宝したし、先ほど書いた「りゅうけん」「チャクラ」なんかも全キャラ共通で使ったアビリティである。赤魔導士の「れんぞくま」とかも強いが、これはためなきゃいけないアビポが膨大なので、大変だった。

このアビリティシステムは面白いのだが、普通にやっていくと使えるジョブ、見た目的にキャラと合ってるジョブから消費していってしまうために、最後の方にはあまり就きたくないジョブをやらざるを得なくなる。私も、最後の方には踊り子、バーサーカー、薬師、魔獣使いとかいう魅力のないパーティになっていたような気がする。

また、中盤でイメージとあったジョブ(主人公ならナイトとか、レナなら白魔導士とか)にするために、私は初期ジョブをあえて違う形にしていた。確かバッツが白魔、レナがモンクである。意図としてはわかるでしょ。それでずっと続けたために、もうイメージ的にレナはモンクキャラになってしまった。これは転職ありゲーの宿命みたいなもんで、仕方ないと言えば仕方ないが、なんとなく違和感のようなものがある。

あと、どうしてもみんな真っ先にシーフのアビリティがマックスになってしまう。

というのも、シーフには「ダッシュ」という面白いアビリティがある。これをつけていると、Bボタンを押している時に文字通りダッシュできるのだ。移動速度が倍くらいになる。これは便利というか、一度使い始めるともう通常歩きには戻れないという感じのアビリティである。

しかし残念ながら、このアビリティはシーフ固有のもので、他のジョブにつける事ができない。そこで仕方なく、常にパーティの誰かがシーフでいるようにしていた。だから、シーフだけさっさとマックスになってしまうのだ。

結構街中の移動とかが長いゲームだけに、ダッシュをつけてくれたのは大変ありがたいが、その分パーティ構成が制約されてしまうのがなんとももどかしかった。

ちなみに、私の最終PTは、主人公とファリスが「すっぴん」で、残りの二人が「ものまねし」だ。

すっぴんは、3でいうところのたまねぎ剣士で、まだ何もジョブに就いてない頃の職業だが、こいつには特殊な性質がある。まず、マスターしたジョブの特性を全て引き継ぐ。もし全てのジョブをマスターすれば、全てのジョブ特性を身につけたキャラになる。これは強い。そして、普通2つまでしかつけられないアビリティを3つつける事ができる。従って、終盤多くのジョブをマスターし、また多くのアビリティを持つようになると、すっぴんというジョブがかなり強くなってくる。

ものまねしは、前のキャラの行動をそのまま真似できるという性質がある。これもまた、使いようによっては強い。

そこで、そのすっぴんx2ものまねx2のパーティでは、まずすっぴん二人がみだれうちやれんぞくまを使ったあと、ものまねでそれをもう一度使う、みたいな戦い方をしていた。強かったと思う。

ただ、そういう風に強いアビリティやジョブの組み合わせを模索しても、それを上回るような強さの敵もたまーにいるから面白い。

中盤厄介なのが、「アトモス」という敵。覚えているかなー。戦闘中、死亡したプレイヤーを吸い込んでくる。プレイヤーはじりじりと前の方に進んでいき、アトモスの近くまで行くと吸い込まれてしまう。吸い込まれると、もうそのキャラはその戦闘中はいなくなってしまう。だから絶対死なないようにしなきゃいけない。と言っても敵も強くてすぐ殺されてしまうので、レイズなりフェニ尾なりで素早くよみがえらせないといけない。

私もこのアトモスには何回か全滅させられた。うまく自分なりの攻略を見つけないときついだろう。

後は後半、「オメガ」や「しんりゅう」という敵が出てくる。こいつらは発生する場所が固定で、別に倒さなくてもゲームクリアはできる。そしてメチャクチャ強い。特にしんりゅう。普通の人は、ラスボスを倒した後に挑むんじゃないかな。こういうおまけは結構面白い。

まあ色々書いてきたが、この5はFFシリーズの中では傑作の部類だと思う。ファンの中には、この5がFF中最高の出来と評価する人も多い。私の場合、以前書いたが3がベストではある。5はそれに次ぐ評価である。なんだかんだ言って、キャラクタを色々カスタマイズするというのは面白い。

ちょっとそのへんが、逆にやるまで気構えてしまう部分があるが、普通に面白いゲームだったと思う。