| メーカー | セガ | 発売日 | 1991-12-06 |

| 機種 | メガドライブ | ジャンル | SRPG |

| 評価 | ★★★☆☆ |

|

ファイヤーエムブレムに端を発するシミュレーションRPGの異色作。非常にマイナーだが私は大好きだ。 |

●

影の伝説

ついにVGRでこのソフトを扱う日が来たか…。感無量である。ていうか、伝説が続いてるね。偶然だけど。

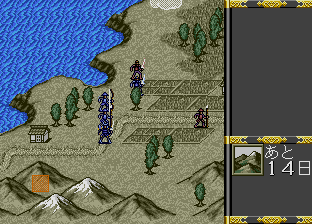

このゲームは、言ってみればセガ製ファイヤーエムブレムである。いわゆるシミュレーションRPGという奴で、ユニット単位でコマを動かして戦闘をさせていくあれだ。

やれば分かるが、実際にはファイヤーエムブレムよりボリュームに欠ける。面数も少ないし、ユニットの数も大した事はない。さすがにファミコンのゲームと比べると絵や音楽は優れているが、全体としてショボく感じるのは否めない。

しかし皆さんご存知の通り、私はこのゲームが大好きである。

まず、ゲームタイトルで分かるとおり、舞台が日本である。主人公は忍者で、侍や鉄砲兵を仲間にしながら、最終的に織田信長を倒すというシナリオになっている。

そこで、雰囲気を盛り上げるためか、各ステージの最初にシナリオの紹介があって、取り込み画像が表示される。これがまた、能面だとか、城とかの写真なんだけど、基本的にゲーム内容と関係ない。ここがまず笑えるポイントである。なんかこう、真剣に作っているんだろうけど、間抜けさがぬぐいきれないのだ。大体セガは、「真剣に作っているのに間抜けに見える」ゲームを作らせたら天下一品である。獣王記とか、エイリアンストームとかね。

それが最高に表れているのが、説明書。リアルなタッチで忍者武雷たちのイラストを載せているのだが、これがどうにも…なんか、足が短いんだよね。で、なで肩。そんなキャラクタが、やたら密着して四人で歩いている絵や、川みたいなところから出てくる槍兵と向き合っている絵など、シュールというか、シニカルというか、やっぱりマヌケという言葉が一番良く似合う説明書である。

ゲーム内容自体は、ごくオーソドックスなシミュレーションRPGである。マス目にそってユニットを動かし、敵と戦っていく。こちらが全部動かしたら次は相手の番、みたいな完全ターン制である。負けたユニットは死んだ事になり、次の面からは登場しなくなる。

マップの中には町などがあり、中で買い物をしたりして武装を揃えていく。お金は面をクリアしたりするともらえる。時々、イベントなんかでももらえる。

このへんの仕組みは、どのゲームも変わらないような部分である。

さて、武雷ならではの特徴と言えば、やっぱり厳しいターン制限だろう。

このゲームは全部で10ステージで、それぞれのステージには目的がある(ほとんどの面が、敵を全滅せよってのが目的だが)。そして、その目的達成までの制限ターン数が決められているのだ。このターン数を越えてしまうとそこでゲームオーバーだ。

またこれが、ゲームにかなり慣れた人じゃないとクリアするのが難しいような厳しいリミットでね。試行錯誤している暇が無い。特定の面では、マップ上の重要拠点まで最速でユニットを動かして制圧しておかないと、とても制限ターン数内で終わらせる事ができないというのもある。

リミットと言えば、使えるお金にも制限がある。このゲームでは、どこでいくらお金が手に入るか決まっている。それ以上稼ぐ手段がないので、ゲームを通じて使えるお金の総量が固定されているのだ。そして大変な事に、全収入を計算してみると、それで全メンバーの装備を買い揃える事は不可能なくらい、足りないのだ。従って、何人かは弱い装備で我慢するか、あるいはまるっきり装備を与えないかというような戦略を立てないといけない。それを知らずに最初の方で無駄遣いしてしまうと、後で手詰まりになる。

お金と同様、経験値にも制限がある。マップにいる敵の数は固定で、これも増減が無いので、必然的に倒して得られる経験値は固定になる。従って、どのキャラを重点的に育てていくかも考えないといけない。

あとこれはこの手のゲームのお約束だが、後戻りを許さないシステムなので、いったん成長の止まってしまったキャラは、後の面では敵に全く歯が立たない→成長する事すら出来ない、という「落ちこぼれ」の図式が出来上がってしまう。

ところで、この制限のうちお金の方はもうどうにもならないが、経験値の方はなんとか稼ぐ方法がある。

先ほど書いたとおり、「敵を倒して得られる経験値」というのは、ゲームを通じて固定である(と言っても、多少ランダム要素はある)。ただ、その過程での経験値は増やす事ができる。

その一つの方法が、「カラスバサバサ」である。これは、敵の攻撃に対して完全回避が成功すると、かなりのボーナス経験値が得られる事を利用する。弓や鉄砲などの飛び道具に対しては完全回避を発動させやすいので、レベルの低い敵弓兵などに忍者あたりを密着させておくと、相手ターンでの攻撃時に完全回避が発動し、経験値が増える。この完全回避の時、演出として背景の草むらからカラスがバサバサッと飛び出すので、「カラスバサバサ」なのである。

もう一つ、敵の回復を利用するという手もある。適当にダメージを与えて放置しておくと、敵は町まで帰って回復をしようとする。あるいは、回復魔法を使える「僧侶」というユニットがいる場合、そいつが回復する事もある。そうして回復させたら、また半殺しにして…を繰り返し、相手にダメージを与えた事による経験値を増やしていくのだ。

同様に、こちらが食らって経験値を増やすという手もある。このゲームでは攻撃された側も経験値をもらえるので、わざと攻撃させて経験値を得るのだ。食らったダメージは、僧侶を使って回復する。僧侶は直接攻撃が出来ないので、味方に回復魔法を使う事で経験値を得る。つまりこの方法は僧侶も育てる事ができてお得というわけだ。

上記の通り経験値稼ぎの方法はいくつかあり、後半楽をするためにも積極的に使っていきたいところなのだが、やっぱり厳しいターン制限があるので、「あとどれくらい稼いでいられるのか」をきっちり計算に入れておかないと大失敗してしまう。

それでも、育成計画はしっかり立てておきたいところだ。

結局のところ、その数々の制限の厳しさが、このゲームの面白さと言える。「クリアしよう」という気合でやれば、結構楽しめる。だが、見た目としての魅力には乏しいし、全体のボリュームもないので、「クソゲー」と投げる人もいるだろう。…そもそも、これを手に取って購入した人自体少ないと思うが。

ま、私も実は買ったわけではなく、友人に借りたのだが、やって良かったなと思う作品だった。