| メーカー | スクウェア | 発売日 | 1991-07-19 |

| 機種 | スーファミ | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★★★☆☆ |

|

ファミコンで人気を博したRPGの続編。スーファミの機能をいかし、画像や音楽の迫力で押していったソフト。ストーリー重視の展開には賛否ある。 |

●

のっぴきならない終列車

あれ、なんかこないだFFIIIを取り上げなかったっけ? と、発売日を見てると、1年ちょいしか間隔が空いてない。新ハードにぶつけて気合入れてきたってのはあるのだろうが、矢継ぎ早に出たという印象を受ける。

とりあえず新ハードのスーパーファミコンでの続編という事で、もちろん内容的にグレードアップしている。特に表現に関しては前作を格段に超えていて、「あっ、スーファミってすげえ」と思わせるような内容になっていた。

まず、ゲームをスタートすると飛空艇の船団が飛んでいるオープニングが出る。これがF−ZEROなどでも使っていた傾斜(ライン拡縮)を使って奥行きを出しており、ちょっと立体感があった。今から考えると子供だましではあるんだけど、当時はそれだけで「ファミコンと違う!」という驚きがあったのだ。

それからもちろん、戦闘時の敵などは大きく、美しく描かれており、厳しい制限のあったファミコンでの描画とは比べ物にならない。しかも、FFの伝統で戦闘時にキャラクタが動いてバシュバシュ切ったりするので、見た目に迫力があった。

そしてなんと言ってもこのゲームは、音楽が素晴らしい。とても素晴らしい。さすがに音源が違うからというのもあるが、ファミコンとは本当に雲泥の差である。上手く性能を使いこなし、今現在でも聴くに耐える十分な音質を実現していた。そしてまた楽曲的にも、本編のシリアスな世界観を表現した様々な趣向をこらしていて、とても良い。

スクウェアもこのIVで、ガッチリと客をつかんだ感があったね。その頃には、「FFは凄い」みたいな雰囲気が出てたし。

ゲーム内容としては、前作とは大きく違ってしまっている。

前作では、キャラメイクが可能で、クリスタルから得られる各種ジョブに転職していく事で強くなっていく、というような仕組みだった。今回はそれと対照的で、キャラクタは完全固定で転職もしない(ストーリー展開的にクラスチェンジする事はある)。それどころか、パーティ編成も全然固定ではなく、ストーリーの展開に合わせてコロコロ常にかわっていく。非常にストーリー重視の作りである。自分の意図をはっきりさせ、こいつはこう成長させてこう進めていくという計画性よりも、ストーリー進行に合わせてその場その場でなんとかしていくという、受動的なスタイルを強いられる。

こういうのを、欠点ととらえるのかそうでないかは、人それぞれだろう。

ストーリーはやたらシリアスだ。主人公はとある軍事国家の軍人なのだが、世界制覇を目指す王の意向に疑問を抱く。まあそれからお約束で、結果的に国から離れ、戦ってゆくんだけど、ちょっとそのへんはRPGらしくないというか、小説や映画的なシナリオではある。大体、国家単位での設定をきっちり作っているゲームは少ないしね。このFFIVの説明書のマップを見た時は、ちょっと感動したよ。

途中途中、色々なキャラが仲間になる。同じ軍隊にいたカインやローザ、召喚士のリディア、修行僧のヤン、魔術師の子供パロムとポロム、忍者王子エッジなど…。先ほども書いたが、これらが次々にパーティに入っちゃ離脱し、を繰り返す。

展開はかなり壮大で、シリーズ伝統の飛空挺で世界中を飛び回る他、最終的には宇宙に飛び出す。

特徴的なのは、人形劇(キャラが勝手に動いて、ストーリーを演じていくこと)中心のストーリー展開というところだね。かなりゲームの時間的スケールが小さい。…何言ってるかわからないと思うけど。とりあえず、イベント主体のストーリー構成だ、ってことね。

それを支えるためか、歩いていく地形自体、かなり一本道にできている。ある街から行けるところがいつも一ヶ所しかなく、まっすぐいけば着くようになっている。ま、進めていけば途中で選択肢は広がるんだけど、全体的に行ける場所は限られている。

このような仕組みになっていたため、従来もあったのだが、「果たして一本道RPGはいいのか?」という議論が更に喚起されたような気がしている。

キャラが頻繁に離脱・合流を繰り返す仕組みは、かなり微妙と言える。

確かに、アニメ風というか、一つの冒険絵巻としては全然ありだと思う。むしろ、最初から最後まで仲間が変わらないのは、お話としてはどうかという感じもする。

しかしこれはRPGだ。こっちも戦闘してレベルを上げたりしてるわけで、それが途中でいなくなるのは違和感がある。なんというか、「せっかく育てたのに…」というがっかり感がある。コンピュータRPGなんて、プレイヤーは「主人公」を操っているというよりも、パーティ全体を管理する立場だからね。勝手に出入りするというのも変な話だ。

あと、ストーリー展開にしても、「一方その頃…」みたいなメッセージとともに、主人公のいないところの話が出てきたりする。これも、アニメやなんかと考えるのならともかく、「主人公」を操作しているゲームと考えると、やっぱり妙な感じになる。

こうしてみると、壮大なお話を語るツールとしては、RPGは果たしてふさわしいのかどうか疑問になってくる。私個人の意見としては、やはりRPGは自分を視点として戦闘や成長を楽しむゲームだ…という考えがある。とは言え、それ以外のゲームは全く許さないというわけではない。一つ新しい方向を打ち出したという意味では、このゲームは大きな役割を果たしたのではないだろうか。

ストーリーの話はこのへんにして、システム的な話をしよう。

戦闘でもっとも特徴的なのは、ATB(アクティブタイムバトル)というシステム。見た目は前作までの、ドラクエ的なターン&コマンド制戦闘に見える。しかし、その「ターン制」の部分が変化している。このゲームでは、事前にコマンドを全員分入力してあとは見ている、という仕組みになっていない。キャラ一人一人に「次にコマンド入力できるまであとこれくらい」というバーがあり、それが時間で伸びていく。MAXになると、そのキャラのコマンドを入力できるようになる。ちょっと説明が難しいな…要するに、戦闘中でも時間が流れていき、ほっとくと死んでしまうという事である。これはRPGとしては結構珍しい。

恐らく、コマンド入力後は見ているだけという、アクション性のない(緊迫感のない)RPGの戦闘を改善したかったのだと思われる。

が、その目論見が成功していたかというと、首をひねる。

実際やってみると、待たされる時間がかなり長い。キャラ全員のバーが伸びきらず、MAXになるまでの時間がそれなりにある。もちろん時間にすると数秒なんだけど、その間こちらが入力できないというのは、ちょっとストレスを感じる。

また、敵も同じく内部的な待機バーに従って行動している。が、このバーがたまるのが早い敵の場合、こちらの攻撃1回の間に複数回の反撃をしてくることがある。これもなんだか納得いかない時があった(特に強敵を相手にした時)。

実験として色々試みるのは良い事だと思う。しかし、このATBは個人的にはあまり面白いとは思わなかった。

FFIVで面白いと言えば、レアアイテムである。前作でも「オニオンソード」などの強力アイテムを低確率で敵から得る事が出来たが、今回も色々ある。しかもたくさんある。レアアイテム集めが楽しみでこのゲームを続けている人もいるくらいだ。

レアアイテムを集める楽しさというのは、ドラクエにはあまり無いので、その点は面白いなと思う。

さて、全体的に文句が多くなってしまったが、このゲームは結構楽しませてもらった部類に入る。ゲームの規模が非常に大きく、話も長いので、一つの冒険を疑似体験できるという意味では、過去のRPGを凌駕していると言える。当然ながら、うちの兄弟も色々遊んだものである。

完全に一本道、ストーリー重視の形式はどうかという疑問を提起しつつ、実験的な作品として評価できると思う。

P.S. このゲームは、後半は飛空艇というものに乗って移動する事が多くなる。すると、飛空艇固有の音楽をずーっと聞く事になる。その頃なぜか音楽に歌詞をつけてしまう癖(?)があったので、当然これも歌詞がついた。いわく、「のっぴきならない終列車。ほげー。ならないわー、ならないわー、のっぴきならないわー」である。もう最初から最後まで意味が分からない。考えた私自身でさえ、なぜ「のっぴきならない」とか「終列車」などという単語が出てきたのか意味不明である。

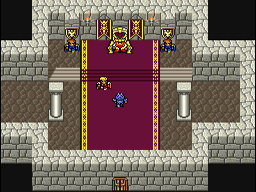

P.S.2 今回画面写真として使ったのは、最初に主人公が王様に謁見するところ。ここで王様と大臣が驚いて、「な なんじゃ!」「な なんです!」と叫ぶ。これが面白かったので、しばらくうちの兄弟の間では「ななんじゃ!」「ななんです!」という合言葉(?)が流行った。