| メーカー | コナミ | 発売日 | 1991-04-19 |

| 機種 | X68k | ジャンル | シューティング |

| 評価 | ★★★☆☆ |

|

アーケードで人気だった横シューを、開発元のコナミ自ら移植。元々のゲームの面白さもあり、X68kのソフトの中ではかなりのヒット作になった。 |

●

タコ最強

今回紹介するのは、X68000版。と言っても、アーケード版とほぼ同じなんだけど。

当時は雑誌などでも、移植の出来が良かったので、かなり騒がれた感じがあった。今から考えると、このゲームに限らず、ドラスピや源平の昔から「そのまんま移植」というのはあったので、普通の横スクロールシューティングだし大騒ぎするほどの事でもないよなー、という気はしないでもない。

ただ正直、X68000も発売から4年、そろそろ周囲に比べるとパワー不足という面も出てきたので、コナミ自身がしっかりした形で移植してくれたというのは、ユーザの視点からすると嬉しかったんじゃないかな、と思う。

移植の話はそのへんにするとして、ゲーム本編に関してだが、かなり面白い。

そもそもパロディウス自体は、だいぶ前にMSXオリジナルの作品として作られたものである。中身はやっぱり「グラディウスのセルフパロディ」とも言うべきもので、内容的には更にギャグ色の強い作品だった。アーケード版はそれの移植ではなく、モチーフが同じというだけの新しい作品になっていた。

ゲーム業界でのセルフパロディというのは、なかなかお目にかかれるものではない。しかもその中身のぶっ飛び具合が良い。グラII1面ボスはイーグルサムみたいな鳥になっちゃってるし、同じくグラII最終面に出てきた巨大蟹ロボットは、なぜかサンバのダンサーみたいなの(チチビンタ・リカ)になっちゃってるし。変えすぎだろ、みたいな。

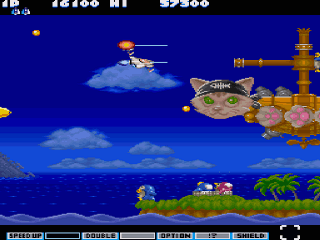

他にも、グラIIIの泡面がバニーガールたくさんの面になってるし、おなじみ逆火山面は富士山のある和風な面になっている。芸も細かく、1面の猫戦艦とかなんかかわいいし、最後の要塞面では良く見ると背景のマシン部分で敵が働いてたりする。

自機の攻撃に関しても、ベルパワー(ツインビーのようなベルシステムがある。燃えツイのような、画面垂直方向に落ちるベルではなく、水平左に落ちていく)でのメガホンとか結構いい。メガホンから文字が色々出て、それで敵をぶっ倒せるのだが、出る文字がまたくだらない文章ばかりで…。

このようにまあ関西ノリというか、とにかく全域にわたってギャグが散りばめられている。

では、ゲームとして純粋に見たらつまらないかというと全然そんな事はなく、内容的にもしっかりできている。アーケード版の話をすれば、むしろグラディウスIIIがちょっといまいちというかアレだっただけに、かえってこのパロディウスの純粋な楽しさが引き立ったという感もなくはない。

あとは、音楽がいいね。

MSX版からそうだったんだけど、このゲームはパロディ命という事で、多くの曲がクラシックをモチーフにしている。チャイコフスキーやベートーベン、ビゼーなどの曲を思いっきりアレンジして使っている。そのアレンジ具合もいい雰囲気で、パロディウスの明るくてメチャクチャな感じを上手く出している。SEも丁寧に作られいて、今でもテレビ番組なんかを見ていると細かいところでパロディウスの曲やSEが鳴るのを聞く。ゲーマーな人なら、「またパロディウスか」と思った事は何度もあるだろう。

X68000版は、MT-32などのMIDI音源に対応していたのだが、残念ながら私はこのMIDIバージョンは聞いていない。

このゲームにおける、私の使用キャラは圧倒的に「タコ」。アーケードの時はツインビーなんかも使ったけど、やっぱりタコに落ち着いた。

タコは、言ってみればグラIIのTYPE4。リップルレーザー+2WAYミサイル。攻撃範囲が広く、使いやすい。ただ、バリアがフォースフィールドではなく、タコツボみたいなのが前につくシールドタイプなのが、ちょっとやだった。しかもこのタコツボは食らうとヒビが入っていくだけで、当たり判定が小さくならないっぽいので、やたらと削れる。あまりあてになるものじゃなかった。

ところで、アーケード版も同様なんだけど、文句が一つ。

グラディウスシリーズは、伝統的にALC(オートレベルコントロールだそうだ)を搭載している。これは、自機のパワーアップ具合などによって、ステージの難易度を切り替えていく方式だ。

私はこの方式自体、あまり好きではない。こちらが強くなればなるほど敵も強くなるのでは、パワーアップする事の気持ち良さが薄れてしまう。せっかく強くなったのに、「強くなったけど…」という気持ちになる。まあ、その分死ねば楽になるという事だし、最強状態と最弱状態の格差を埋めるのには役立っているとは思うけどね。

で、このパロディウスはかなり酷いことに、スピードアップにきついペナルティが課せられている。スピードを上げると難易度が跳ね上がるのだ。ついでに言うと、ノーミスで進んでいった時の難易度上昇率も激しい。

このことから、難易度の過度の上昇を抑えるためには、まずスピードアップはしない方がいい。でもって、適当に復活できそうなところで死んだ方がかなり楽になる。

けどさあ、こういうのもどうかと思うよ。「楽になる」とは書いたけど、スピードアップなしはかなり辛いし、わざと死ぬと言っても、死んだ後の復活は楽ではない。どっちにしたって、茨の道なのだ。

確かに、スピードアップしまくりでノーミスの人は、高難易度を喜ぶようなマニアかも知れない。しかし本当にこのゲームを知っている人は、わざとパワーアップを止めるし、わざと適当に死ぬ。だからむしろ、中級者くらいの人たちに一番きついシステムである。私はこの事を知っていたので、なんとなく興ざめだった。

とりあえず、せめてスピードアップには難易度上昇をつけないで欲しかった。

ま、私はそれでわざと死んだりするのは嫌だったので、結局普通にスピードアップし、普通にフルオプションにし、その結果難易度が上がりすぎて死んじゃったらそれはそれでいいか、くらいの気持ちでやっていた。

そういうやり方をしても、結構ゲームバランスそのものは悪くなくて。グラIIIのように、死んだらそこでおしまいというものでもない。特にベルパワーなんかを上手く使うと、最弱状態でもそこそこ戦えるので、それで復活する事ができる。

最終的には、きちんとクリアできたなあ。慣れれば色々パターン化できるグラディウスシリーズの伝統を踏まえているし、それほど理不尽な攻撃を仕掛けてくる敵もいないので、私のようなヌルゲーマーでもクリアできるくらいの難易度になっていた。

私はこの時点ではX68kを買ったばかりだったんだけど、高級ゲーム機としての能力は確かなものだな、と感じさせた一品であった。