| メーカー | カプコン | 発売日 | 1991-03 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | 対戦格闘 |

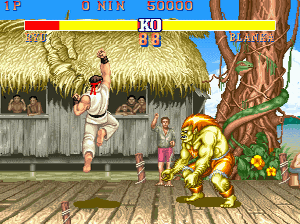

| 評価 | ★★★★★ | マイキャラ | ブランカ |

|

ゲームの歴史に残る金字塔。ゲームセンターにかつてない衝撃と影響を与えた。神話クラスのゲームである。 |

●

最強のゲーム

91年最初に取り上げるゲームは、ゲームの歴史に残るこの大傑作である。当然ながら評価は五つ星である。それ以上があるなら、六つでも七つでもあげたいくらいの、モンスタータイトルである。

大体、このVGRでは日本のゲームの歴史をインベーダーから順に追っていっているので、ゲーム史に残る大きなゲームは当然ながらこれまでも取り上げている。そのインベーダーをはじめ、ゼビウス、スーパーマリオ、ドラクエ、テトリスなどの時代を築き上げたゲーム、すなわちエポックメイキングなゲームももちろん高い評価で紹介しているのだが、このストリートファイターII(ストII)もそれらに匹敵する、一つの時代を作った作品である。

以前、ファイナルファイトが開発段階では「ストリートファイター'89」と呼ばれていたという事を書いたが、このストIIはそれとは違って、初代の完全な続編である。システムも主人公も初代ストリートファイターから引き継いでいる。

で、私は前作が好きだったので、このゲームもリリースと同時に飛びついた。けど、空前のヒット作になったこのストIIも、一番最初のリリース時にはまだそれほどでもなかった。最初に入荷された時に、誰もやってなかった。私からすると、話題性もあるし、見た目も楽しそうだからみんなやってるのかなと思ってたんだけど、私の行ってたゲーセンでは見向きもされていなかった。

そこで私は、誰もやっていないのをいい事に、コインを使いまくって全キャラで遊んでみた。

まずそこで軽い感動を味わったね。

このゲームでは、最初にプレイするキャラクタを選択するのだが、これが8人もいる。そして特筆すべき事は、その後戦う相手は、選ばなかった残りの7人なのだ。つまりこのゲームは、「こいつは主人公、こいつは敵」という垣根が無い。敵として出てくるキャラクタは、使おうと思えば自分で使う事ができる。敵キャラにしかできない攻撃というのはない。そのへんは、CPU戦であっても、他のゲームのようにただ用意されている敵を倒すだけという感じがなく、好感が持てる。

そして、自分が選んだキャラによって、ゲームの攻略が全然違ってくるというのも印象深い。

例えば、リュウで始めて敵と戦うのと、ザンギエフで始めるのとでは、ゲームの攻略の仕方が異なる。これは言葉にするのが難しいが、私の言葉で言えば「やってることが違う」となる。同じ戦闘システムなのだが、「やってる事」が違うのだ。

これは感覚的な話なので、これ以上深くは説明しないが、キャラクタそれぞれの戦闘スタイルが異なるために、8人いれば8つのゲームがあるかのような印象を受ける。ここがまず、ストIIに感心した最初のポイントである。

このシステムは、以後ほとんどの格闘ゲームに搭載されているし、むしろ現代からの感覚で言うと、「何がそんなに感動するの?」と思うかも知れない。しかし、当時は主人公は主人公、敵は敵というゲームばかりだったのだ(もちろんウォーロイドのような、同一キャラを操るゲームはあるけど…)。そうじゃないという点が評価できたのだ。

さて、話は前後するが、操作系の話をしてみよう。

このゲームは、レバーが1つと、ボタン6個で操作をする。これは初代ストリートファイターのテーブル筐体バージョンと同じ仕組みで、パンチとキックにそれぞれ弱、中、強の3段階あり、計6個というわけだ。

これでまず6種類の異なった技があるのだが、実際には立ちとしゃがみ、垂直ジャンプと水平ジャンプとで異なる技が出るし、ボタンによっては敵との距離で出る技が異なるというものもある。更にレバー方向との組み合わせで、また違った技が出たりもする。

この時点で、すでに相当の量の技が一つ一つのキャラに存在する事が分かる。だが、まだある。ここがストIIの最大の魅力と言ってもいいのだが、レバーを特定の順番に動かしてボタンを押すなどの操作により、いわゆる「必殺技」が出る仕組みになっている。

初代ストリートファイターから引き継いだ、レバー下、右下、右(キャラが右向きの時)と入れてパンチボタンを押す「波動拳」のようないわゆる「コマンド技」の他に、レバーをある方向に一定時間倒してから、逆方向に入れると同時にボタンで出す「タメ技」などがあり、その他にもボタン連打で出る技、パンチ3つ同時押しで出る技など、キャラごとに違った複数の必殺技を持っている。

前作の必殺技は、コマンド入力のタイミングが異常にシビアで、出しどころが難しいかわりに、攻撃力はかなり高かった。ストIIの必殺技はそこまでの「必殺」性は無いけれども、総じて出しやすくなっており、基本戦略に普通に組み込めるようになっている。

ストII初心者は、まずこの必殺技を出すだけでも一苦労だが、逆に言えば必殺技を出したりしているだけで楽しいという面もある。最初のうちは、「おお〜、今サマー出たよ〜」とか言って喜んでいたもんだ。

ここまでは攻撃の話だが、防御のシステムもしっかりできている。これが今までのバトルゲームと全然違うところで、それゆえに高い戦略性が生まれていた。

まずレバーを後ろに倒すと、相手が攻撃してきた時にガード状態になる。単に真後ろに倒すのを「上段ガード」と言う。この状態だと、上段攻撃やジャンプ攻撃は受けられるが、下段攻撃はそのまま食らってしまう。下段をガードするためには、後ろ下斜めにレバーを倒して、「下段ガード」状態にする。これは下段攻撃を受けられるし、しゃがんでいるので上段への攻撃は当たらないが、ジャンプからの攻撃には当たってしまう。

一般に、下段攻撃は急に出される事があるが、ジャンプ攻撃は見てから反応できるので、常に下段を警戒してしゃがみガードをしておくのが基本である。

ガードし続けるだけで勝ててしまうような状態を防ぐために、ストIIには「投げ」が存在する。これは前作になかったオリジナルのシステムだが、この投げもストIIを更に奥の深いものにしている。

投げは相手にくっついた状態から、レバーを倒しながらボタンなどで出す。相当間合いを詰めなければいけないので、リスクが伴うが、投げはダメージが大きい上に、相手がガード状態でも発動する。

これがあるために、単に相手の攻撃に対して守り一辺倒になってしまうと、投げを狙われてしまう。こうして戦略性を高めている。

ここまで書いてきたとおり、ストIIには必殺技と無数の通常技、そしてガード、投げと、キャラクタごとに膨大な数の様々な動作が存在する。従来のゲームでのキャラ動作の数とは比べ物にならない。

この複雑な動作を、レバーと6個のボタンをめまぐるしく操る事で行わせるわけだ。普通に考えて、ボタンが6個あるだけで大変そうなのだが、それに加えて必殺技のコマンドなども覚えておかなければならず、ものすごく操作の大変なゲームと言える。

操作がむやみに難しいゲームというのは、敬遠される傾向がある。しかしこのストIIがヒットした要因の一つには、逆にその「操作の複雑さ」があったのではないだろうか。

レバーとボタンの組み合わせで、無数のアクションをする。慣れるまでは非常に大変だが、慣れればすごく面白くなる。例えばこのキャラは立ち中キックが牽制に使えるとか、しゃがみ大パンチが対空として使えるとか、そういう技の特性がキャラごとにある。それを体で覚えてくると、かなりきめ細かい動作ができるようになるのだ。この場所に、このタイミングで、この威力の技を出す。そういう、プレイヤーの意志を表現する事が、この複雑な操作システムにより可能になっていたのだ。

キャラを自分の思ったとおりに動かす楽しさというのは、ゲームをやる上で重要である。ストIIはこの点で、従来のゲームより一段階進んだところにいた。

ストIIがリリースされてしばらくすると、やがて対戦が盛り上がり始めた。これがまたヤバイくらいの人気になり、ゲームセンターでのストIIの熱気というのは、過去のゲームにはなかったと言えるくらいだった。

このゲームでは、誰かがプレイしているところにコインを入れ、スタートボタンを押すと「乱入」と言って人対人の対戦モードになる。デフォルトのコンパネでは、ツインビーのように二人分のレバー、ボタンが並んでいるので、乱入する人はすでにやっている人の隣に座って戦う事になる。

元々こういうゲームもなくはなかったが、それらは全て友達同士での協力プレイ、対戦プレイのための仕組みとして提供されていた。

カプコンも狙いとしてはそうだったのかも知れないが、実際には知らない人同士での対戦が盛んになった。これも、今までのゲームではあまり無い事であった。すでにゲームをやっている人の2P側を勝手にスタートして、強制的に対戦に持ち込む。もし1P側の人が普通に一人プレイを楽しんでいて、ラスボスと戦ってたとしても、乱入した時点で対戦になる。それに負ければ、ゲームオーバーになってしまう。

こんな現象は今までのゲームセンターにはなかったが、ストIIがその流れを作ったと言える。

そういう人気が出てきたため、ストIIを複数台入れるゲームセンターも増えてきた。私の家の近くでも、平気で6台とか入れていた。従来のゲームで、同じゲームの基板を複数枚買って稼動させるというのは、中規模以下のゲームセンターではあり得なかった。一つのゲームをそんなにたくさんの人がやるわけではなかったからだ。

しかしこのストIIは引きもきらずプレイヤーがいるし、しかも対戦をやれば一人当たり2分程度のプレイで1コイン消費する。これは経営側にとってはとてもおいしい状態だろう。

のちには「対戦台」と称し、筐体を2台向かい合わせに置き、一枚の基板からの出力を共有する事により、隣同士に座らずとも対戦が出来るようになった。それが主流になり、対戦可能ゲームはほぼ確実に2台の筐体を使用していた。

このように、同じゲームが複数稼動し、なおかつそれぞれが2台ずつ筐体を使用するので、ストII人気は他のゲームを急速に圧迫しはじめた。アーケードゲームの生存競争というのは、単に客の人気がどれだけあるかというだけでなく、ゲームセンター内の設置面積の奪い合いという部分もある。結果的に、ストIIとかぶらない大型筐体以外のゲームを駆逐してしまった感はある。これはちょっとストIIの罪と言えるかも知れない。

対戦が盛んになってくると、「連続技」というものが研究されはじめた。

連続技とは、文字通り連続で技を叩き込む事である。厳密な話をすると、「最初の攻撃を食らうと、以後終わるまでガードも反撃もできない」一連の技を連続技という。

このゲームでは、相手の技を食らうと、「食らいモーション」というやられた動きをする。この時も、攻撃に対する食らい判定がある。もし、攻撃側の攻撃モーションの長さが、相手の食らいモーションより短ければ、まだ相手が動けないうちにもう一度攻撃を叩き込める。このため、最初の攻撃が決まれば、あとは入力を間違えなければ全部入る。

もっとも簡単な連続技は、しゃがみ弱キック連打などで、これは攻撃モーションが非常に短いので、(キャラにもよるが)パスッパスッと連続で数発入る(※注)。ただ、じゃあ永久に入るかというとそうではなく、攻撃ごとに少しずつキャラの間合いが離れていく仕掛けになっているので、連続で入る数は限られている。

対戦でオーソドックスになっていったのが、ジャンプ強攻撃からの連続技である。普通、強攻撃というのはモーションが長く、連続技に組み込む時は、フィニッシュ以外には入れづらい。ただし、ジャンプの着地寸前に出す場合は例外で、この時は出したあと即着地するので、いってみれば攻撃後のモーションをキャンセルできる。従って、ジャンプ強キック→しゃがみ強キックなどは、ほとんどのキャラで使えるオーソドックスな連続技である。

また、必殺技によるキャンセルが発見され、これも対戦人気を盛り上げた。キャンセルとは、攻撃の戻りモーションをなくす事で、先ほどのジャンプの着地でも見せる現象である。これと同じ事を、必殺技でもできる。強攻撃を出した後、即必殺技のコマンドを入力しておくと、その強攻撃の戻りモーションを飛ばしてすぐに必殺技に移行できる(技にもよる)。「強攻撃はフィニッシュ以外には入れづらい」と書いたが、このような必殺技を最後に持ってくる事で、途中に強攻撃を入れられる。

例えばリュウ・ケンであれば、「ジャンプ強パンチ→立ち強パンチ→小昇龍拳」というのがかなり高いダメージを与えられる技として知られている。これは今書いた、着地によるキャンセルと必殺技によるキャンセルの両方を使っている。強攻撃2発と必殺技なので、とても攻撃力が高い。コマンド入力が忙しくて大変だが、このストIIではヒットストップ(攻撃成功時に、一瞬だけゲーム進行を止めて「当たった」という表現をする)が取り入れられているので、思ったよりも入力が間に合うのだ。

その他にも、ガイルのようなタメ技を持ったキャラでは、ジャンプ中にタメておくことで連続技に必殺技を組み込んだりと、色々各自工夫しつつ、戦い方の研究がなされてきた。

ジャンプからの攻撃がかなりのダメージを与えられるようになったので、必然的に対空技というのが重要視されてきた。相手のジャンプ攻撃を迎撃できる技のことである。

これが例えばリュウ・ケンだったら昇龍拳、ガイルならサマーソルトキックで安定である。これらの技は、「無敵時間」が存在するので、ひきつけて撃てば絶対勝てる。技のモーションの一部で、相手からの食らい判定が一切なくなるというものがあり、これを無敵という。これがある事により、一方的に叩き落す事ができる。

それ以外のキャラの場合は、色々な対処法がある。少し下がって、斜め上の方に蹴り上げる技を使うとか、もっと下がってしゃがみキックで着地寸前を狙うとか、様々なジャンプへの対処がある。

もちろんジャンプする側も馬鹿ではないので、色々対策を考えてくる。

例えば、ちょっと遠目から飛んでみる。キックなどを出すと、判定が前に伸びるから、攻撃はできるけども、もちろん昇龍拳などでは叩き落される。ところが、キックを出さなければ判定も伸びない。つまり、何もしないただの空ジャンプをしてみるのだ。もし相手がひっかかって昇龍拳でも出せば儲けものである。昇龍拳は上に飛び上がった後、落ちてくる時は何もできない。そこでいいように連続技を当てられる。

あるいは「めくり」と言って、相手の頭を飛び越すようにして反対側に攻撃する方法もある。ジャンプ攻撃は意外と後ろの方にまで攻撃判定があるので、飛び越すようにして出しても相手の後頭部あたりに当てる事ができる。相手はどちらにガードしていいのか一瞬迷うし、必殺技のコマンドもどちらの方向で入力すればいいのか分かりづらい。おまけに、もしめくり攻撃がヒットすると、受けた側は攻撃側が着地した方向に食らい移動をするので、通常のジャンプ攻撃からよりも連続技を入れやすくなる。

こんな風に、対戦人気の高まりにつれて、戦略の方も色々複雑化、深化していった。そうなると、色々と問題も出てきた。一番大きかったのが、やはりハメ問題だろう。

いったんあるパターンに持ち込めば、あとはやられる側に何もさせずに勝つというのがハメである。有名なのが、投げハメという奴である。これはまず一度投げたあと、倒れているキャラが起き上がるその瞬間に重なるように弱キックなどを出しておく。相手がそれをガードするにしろ、食らってしまうにしろ、操作不能な時間が強制的に作られてしまう。そこを再び投げ、の繰り返しである。投げ→弱キック→投げ→弱キック…の繰り返しで勝ててしまうので、対戦としてつまらなくなるという意見が多かった(ただし、わざと相手の攻撃を食らうとその後投げ返すチャンスが生まれる場合がある。ハメる側もそれを見越して、直接投げに行くのも混ぜたりする)。

あともう一つ、「待ち」も問題になっていた。

待ちというのは、自分からは行動せず、ひたすらリアクション、カウンター狙いの戦い方である。「待ちガイル」という言葉を聞いた事があるかも知れないが、ガイル少佐でプレイして、ずっとガードをして見ている人がいる。近寄ろうとすると、ソニックブームや中足払いで追い返される。うかつにジャンプするとサマーソルトが待っている。これは簡単な戦い方のわりにすごく強いので、やられる側からはかなり嫌がられていた。

もっともこれらの問題も、「システム上許されているんだから、それを戦いに持ち込むのは自由だ」という対立的な意見もあり、雑誌などでも議論が行われていたりした。一つのゲームに関してこの手の論争が多数起こるのは、非常に珍しいと言える。

対戦人気が白熱し、各自の研究が進んでくると、戦い方を煮詰めたところで「キャラの性能差」がはっきりしてきた。

まず明らかに強いのが、ダルシムとガイルだ。

ダルシムは手足が伸びるという特殊系キャラで、ジャンプがやたらふんわりしているなど、使いこなすのが難しいキャラだが、慣れてくるとかなり強い。ヨガファイアーという飛び道具を撃ち、相手が飛んだら伸びるキックで叩き落す、という基本戦略だけでもかなり押していける。移動速度が遅いが、そのかわりスライディングなどの特殊な移動手段があるので、相手が前に出てきても案外先手を取れる。近距離に強いチョップや頭突きなどの技もあり、先手を取る戦いも受けにまわる戦いもできて、自分の間合いをとって戦えば強いというキャラになっていた。

ガイルは先ほど書いたような、相手の攻撃を待つ戦い方が非常に有効で、これを崩すのは一苦労だ。そもそも普通に戦っても基本性能が高いので、強いガイルと戦うと全く何もできない事が多かった。

このダルシム・ガイルの二強に次ぐのが、紅一点の春麗(チュンリー)だと見られている。春麗は飛び道具などは無いが、移動速度が高く、またしゃがみ足払いなど判定的に有利な技が多い。投げの間合いも広く、相手がちょっと油断していたら一歩踏み込んで投げる事ができる。空中投げもあるので、一発でかなりダメージを与えられる。二強のような、受身に立った時の強さはないが、自分のペースで戦えるということで、好んで使う人も多かった(女というのもあるしね)。

主人公であるリュウとケン(この2キャラはほぼ同性能)は、一見強そうなわりに、実際にはそれほど強キャラではなかったようだ。やはり、ダルシム・ガイルの二強を崩すような性能が無いというのが痛いようだ。

ただ、それでもアッパー昇龍拳やしゃがみ弱足払い連打などの強力な連携があるので、使いこなすと楽しくなってくるキャラとも言えた。

もっと通好みなのが、やっぱり投げキャラのザンギエフだろう。

ザンギエフは、世間的には最弱キャラという事になっている。移動速度が無い、攻撃が遅い、技の射程距離が短い、体がでかい(=やられ判定が大きい)、ジャンプが低いという性能的なハンデを数々背負っていて、普通にやると遠くから飛び道具を撃たれて全く何もできずに終わってしまう。

しかしそれでも、「スクリューパイルドライバー」という、単体では最高の攻撃力を持つ必殺技に魅了され、上級者がそれに挑んでいった。

スクリューパイルドライバーは、いわゆるコマンド投げで、レバー一回転+パンチという特殊なコマンドなのだが、とにかく威力が高い。それに加え、投げ間合い(投げが成立する、相手との距離)がやたら広く、ちょっと離れたところにいても投げになってしまう。やられた方はまるで吸い込まれたように見えるので、この技を出す事を「吸い込む」などと呼んでいた。もちろん投げは投げなので、ガードの上からでも入る。脅威の必殺技である。

しかしこの技はコマンドがレバー一回転なので、どこかの段階でレバーが上を通ってしまう。上を通るとジャンプしてしまい、もちろんそれでは投げにならない。そのためスクリューを出すには、例えば予めジャンプしておき、着地寸前に入力して出すとか、あるいは適当に弱キックなどを出しておいてその間に入力するなどの、予備動作が必要だと思われていた。

ところがすぐに、「立ちスクリュー」という技が発見された。これは、実際にはスクリューのコマンドが、レバー一回転ではなく半回転ちょい回っていれば良い事、そしてレバーを上方向に入れても同時にコマンドが完成すれば投げに入る、という事実を利用する。レバーを下方向から回して、上に入れた瞬間にパンチを押せば、予備動作なしでスクリューを出せる。

まあそんなに強いスクリューなんだけど、実際にはそれを発動可能な距離まで近づくのが大変である。相手もスクリューは嫌だから、できるだけザンギエフを近づけないようにする。飛び道具を撃ったり、ザンギエフが反撃できないような素早い攻撃を細かくチクチクと出して牽制したり。

上手い人はそれらの攻撃に耐え、相手の懐に飛び込み、面白いようにスクリューを決めていく。本当に上手い人のザンギエフは見てて楽しいよ。耐えて耐えて、一発のスクリューにかける。一度決めたらもう間合いは離さない。詰めまくって再びスクリューを決める。やられる方も必死なんだけど、気がつくと「フンッ!」の掛け声で吸い込まれ、空高く舞い上がっている。

私もまれにザンギエフで遊んだけど、このキャラで勝つとまた格別でね。こう、なんとも言えない満足感がある。これにハマってザンギエフ信者になる人の気持ちは分かる。

こういう具合に、キャラの性能の差がそれぞれあって、対戦の時などは「不公平」という声も聞かれた。しかし私はそれは違うと思う。本当に公平を望むならば、これは全部同キャラ対戦にしなければならない。それが楽しいのかと言うと、微妙だ。やはり違うから楽しいのであり、そうなると不公平にもなる。

私はそのように「不公平であること」を否定的にとらえるのではなく、一つのゲーム性として考えるのが良いと思う。つまり、ザンギエフを選ぶという事は、「ハードモード」を自ら選択するという事だと考える。どのキャラも同じくらい勝てるのではなく、「勝つのが厳しい」キャラというのがいて、それをあえて選ぶというのもロマンである。それが許されている方が楽しい。自分が操作しているキャラが弱くて文句があるなら、強いキャラに乗り換えればいい。誰も強制してないんだから(とは言え、格闘ゲームも続編を重ねていくと、自分の持ちキャラが出てくるので、それが強くなった弱くなったで一喜一憂するのもまた正しいのだが)。

私自身は、ブランカ使いだった。ブランカは、恐らくストIIの中でももっとも人気の無いキャラだろう。弱いというほどでもないのだが、パッとした必殺技がなく、安定した戦いが苦手なので、敬遠されているむきがあった。

私がブランカを選んだのは、最初に全キャラでやった時に、もっとも扱いやすかったというのがある。必殺技もタメ技と連打技なので難しくないし、ジャンプからの攻撃が機敏で、慣れてないうちから結構勝てたのだ。

ブランカの魅力は、なんと言ってもジャンプの速さだろう。高く飛ぶわりに、ジャンプから着地までの時間が短い。つまりジャンプ攻撃が仕掛けやすい。しかも、ジャンプ中の技はどれも判定が強く、降りるまでが速いので連続技も決めやすい。

ガイルやリュウなどは、無敵対空技を持っているので、それを過信しているプレイヤーが多い。プランカはそれを潰す事ができる。無敵対空技は、技が出る瞬間にしか無敵時間がない。そこに相手の攻撃が来るようにしたいので、迎撃側はギリギリまでひきつけて出す傾向がある。そこでブランカの場合は高い打点でキックなどを当てる事で、ギリギリまで引きつけようとするガイルなどを潰す事ができる。あまりにも打点が高いと、食らい投げと言って、攻撃された側がジャンプ側の着地より早く操作可能になってすぐ投げを狙う事があるが、ブランカはジャンプそのものが速いので食らい投げをされづらい。

まあそんな感じで、対戦市場での希少性もあり、私のブランカはヘタクソながらそこそこやれてたようには思う。

で、1Pモードでもブランカでなんとかクリアはできるようになった。

最初はほら、ザンギエフあたりになかなか勝てなかったんだけど(実際には垂直ジャンプキックだけで勝てる)、攻略法がわかるとだんだん進めるようになり、最後の四天王(プレイヤーが操作できないボスキャラ。バイソン、バルログ、サガット、ベガの4人)も倒せるようになった。

もうほんとね、このゲームは色んな意味でヤバかった。これやってる時期は、寝ても覚めてもストIIの事ばかり考えていた気がする。こんな気持ちになったのは、アーケードだとグラディウス以来かな。…それがまたちょうど受験の時期でさ。まあ高校受験もろくに勉強してなかったんだけど、大学受験の時はもうちょっと真面目にやらないとまずいかなと思ってたんで、これは大きな障害だったね。ほんと楽しくて楽しくて。

このゲームは、確かに突然現れた大ヒット商品である。しかし、偶然作られたものではない。個々のアイデア、システム、グラフィックなどは、それまでカプコンという会社が積み重ねてきたものの跡がしっかり見られる。ストII以後、類似のゲームを各社出したが、後発にも関わらずストIIを越えるものは少なかった。というか、無かった。最初にこれだけのものを出せるという事自体、カプコンのゲーム制作に対する姿勢が素晴らしいということだ。

そんな感じで、史上最高レベルに長くなったけど、それだけ強い影響力のあるゲームだったし、大絶賛のままそろそろお開きにしたいと思う。残りは続編の回で。

※注 実際には、弱攻撃の連打が連続技になるシステムは、プログラム上は他の通常の連続技と異なる仕組みである。ただしそれを説明するのは難しいので、ここでは便宜的に一緒くたにしている。気になる人はマニアックなサイトで調べて欲しい。