| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1990-11-21 |

| 機種 | スーファミ | ジャンル | レース |

| 評価 | ★★★★★ | マイキャラ | サムライゴロー |

|

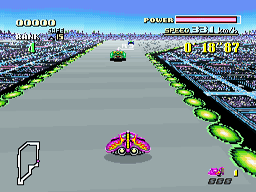

本体の機能を使ったSFレースゲーム。その表現技法により、従来のラスタ物をはるかに越えた作品になった。 |

●

2分を切れ

記念すべき第100回まであと一つ、というところまで来たが、ここで出ましたね。当VGR史上3度目の満点、五つ星のゲームが。

このゲームは、前回紹介したスーパーマリオワールドと同じ、スーパーファミコン本体と同時発売のタイトルである。スーパーマリオワールドが、任天堂の全力を注いだキラータイトルとして作られた感があったのに対し、こちらのF−ZEROは、どちらかと言うとスーパーファミコン本体の能力のデモンストレーション的なソフトという印象が無いでもなかった。しかし、確かにスーパーマリオは面白かったけども、私の家で「神ゲーム」となったのはこのF−ZEROの方だった。

このゲームはなんの続編でもない、スーファミ新規のゲームで、バリバリのレースゲームである。アメコミ調のキャラクタと、SFっぽいグラフィックを持った、未来のレースだ。

最大の特徴は、サーキットが良くありがちなラスタスクロールで描かれているのではなく、一枚絵を傾斜、回転させる事で表示しているという点。ここが非常に重要なポイントだった。

従来のレースゲームというのは、コーナーを擬似的に表示しているに過ぎない。大雑把に言えば、右コーナーでは右曲がりの道の絵を、左コーナーでは左曲がりの道の絵を表示しているだけなのだ。だからプレイヤーは出てきた道の絵に合わせてレバーを左右に入れ、敵車を避けるだけ、というのがレースゲームと呼ばれていた。どんなに頑張っても「擬似的」にしか過ぎず、タイムアタックの楽しみなども、現実とは大きく離れた不可思議なものになっていた。

しかし、このF−ZEROは違う。絵を、きちんと地面に描いている。だから、その中の空間を自由に移動する事が出来た。逆走も可能だったし、道路に対して真横を向く事も(ラスタ物では出来ない)、U字のきついターンですれ違う対向車を見る事も出来た。つまり、ゲーム内に一つの「世界」があると言って良かった。これはその他のゲームでは味わえない、強烈な体験だった。

表現が凄いだけでなく、ゲームの内容的にも素晴らしい出来だった。

アクセルとブレーキを使用したオーソドックスな操作系だが、スーパーファミコンになって新しく装備されたL・Rボタンを使った「平行移動」が可能になっていて、従来より細かい操作が可能になっていた。

全体としてスピード感のあるゲームで、狭いところで壁に激突すると、超高速で壁の間をガツンガツンとピンボールのごとくぶつかりながら進む羽目になる。一瞬の操作ミスが許されないシステムである。

そのスピード感を更に高めているのが、ボタンで発動する、ブーストシステム(回数制限あり)と、踏むと爆発的に加速するダッシュプレートである。これらを上手く使う事がタイムを縮めるためのポイントなのだが、やはりシビアなコントロールが要求される。失敗すると、あっと言う間に暴走し、下手をするとコース外に一気に落ちて機数が減ってしまう。

面のバリエーションや仕掛けも豊富で、雪の面はやたら滑るし、風が強くて片方に押し流されていく面もある。その他、機体を吸着しようとする磁気の壁やなどのいやらしいトラップもあって、一筋縄ではいかない。

ゲーム全体は面クリア制になって、ナイト、クイーン、キングのそれぞれのツアーに参加し、順にコースを進みながら順位によるポイントを加えていき、最終的なポイント数を争う。それぞれの車体には耐久力があるので、これがゼロにならないように進めないといけない。壁や敵にぶつかると、これが減る。ただしステージのどこかには「ダメージ回復ゾーン」があり、その上を走ると回復していく。

このゲームでは、4人の主人公から好きなのを選んでプレイできる。それぞれ、乗っている車が違い、加速性能や最高速、耐久性やコーナリング性能などが異なる。

スピード感やトラップの豊富さなどを強調してきたが、これだけだとやや大味なゲームと受け取られるかも知れない。しかし、実際にはかなり本格的に走る事の出来るレースゲームと言っていい。

大体、ラスタ物ではないということの利点が一番出るのがここだ。擬似的なコース表示ではないので、ライン取りなどをしっかり考えて走る事ができる。どのラインを通って、どこでブレーキを踏み、どこで加速するかなどを厳密に考えられる仕組みになっている。ラスタ物ではこうは行かない。単に、「右コーナーの道の絵」などが出るだけなので、どこがコーナーの始まりで、どこが一番きついポイントなのかなどが全然分からない。この手のゲームとは天とスッポンほどの差がある。

そのため、タイムアタックを始めるとかなり熱かった。世間的にもかなり行われていたと思うが、やはり最初のステージ「MUTE CITY I」のタイムアタックに熱中した。

機体は、「サムライゴロー」の乗る「ファイアースティングレイ」一択である。私はね。このマシンは、最高速がやたら高いのが特徴だ。そしてコーナリング性能も高い。つまり、タイムアタックに非常に向いている。と言うより、普段からこのマシンしか使わないよ。

で、タイムアタックではあるが、敵の車を参戦させるのがポイント。これはベーマガにも乗っていた技だから、知っている人も多いと思うけど、スタート直後に敵の前に出て後ろから激突させると、車のスピードがかなり上がるのだ。これを利用するために、敵は加速性能の高いDr.スチュアート(ゴールデンフォックス=金色の車)を選んでおく。ファイアースティングレイは最高速が速い分、加速に欠けるので、それを補うためにスチュアートにつっつかせるのだ。

上手く行けば、スタート後に2回ほど激突させる事ができる。で、これはちょっと裏技なのだが、つっつかれる時にほんの少しだけステアを切ると、結果的に普通よりも高い速度まで引き上げる事ができる。これに成功するのがタイムアタックの第一条件である。失敗したら即再スタートである。

あとは普通に進んでいくのだか、スティックで左右に操作するだけでなく、LRボタンを使用した平行移動を上手く取り混ぜていく事がポイントである。強制的に横滑りさせられるので、実車で言うところの「ドリフト」のように、コーナーを抜けた時の車の姿勢を理想的な状態にしておく事ができる。ゆるいシケインなどでは、LRだけで切り抜ける事が可能な時もある。こういう場合は車はまっすぐ前を向いたままなので、いちいちステアを切るよりもずっと速いタイムが出る。

さて、MUTE CITYでは、あまり厳しいコーナーは無いのでほとんど何も考えずに進めるのだが、最後の最後にあるヘアピンだけは、アクセル踏みっぱなしでは曲がれない。ここをどう処理するかが一つポイントになってくる。

減速の方法はいくつかあるが、オーソドックスなのが一瞬だけブレーキを踏むという方法。あとは、アクセルをちょっと放しておいて速度を落とすという方法もある。その他には、アクセルは踏みっぱなしで行くけども、わざと壁にちょっと車体をこするようにして減速の効果を生み出すという方法もある。

私は、ポン、ポンと2回小さくアクセルを放し、車速を下げた状態でコーナーに入るというやり方を好んでいた。

我々兄弟も研鑽を積み、結構究極的なタイムが出るようになったと思っていたのだが、更に奥の深い技法が残されていた。

先ほど書いた最終コーナーの前には、やたら幅の広い、広場のようなところがある。広いんだけど、実際には「砂利」が両脇にあり、結果的にそれをよけるためにジグザグの道を進まないといけない。砂利は踏んでも構わないのだが、速度が落ちてしまうので、タイムアタックでは無論避けないといけない。

ところが、最終的にはこの砂利を踏まず、なおかつ中央のジグザグ道を通らずに済む技が開発された。ガードビーム(道路の淵を作っている、いわゆる縁石)と砂利の間にほんのわずかな隙間があるのだが、ここに機体をつっこむ事によって、道路の端スレスレをまっすぐ進む事ができるのだ。もちろん、本来の道をシグザグに進むよりもタイムを稼げる。

しかしこの技を知っても、さすがにやる気になれなかったね。ガードと砂利の隙間と言っても、針の穴を通すようなコントロールが無いとそこを直進できない。慣れればできるとは聞くけど、さすがに毎周それを実行する自信はなかった。

ただそれでも当時はかなり盛り上がっており、新記録が出た時などは思わず家庭内号外を作って貼り出すくらいの勢いだった(まだ私の家には残ってるかも…)。

あとはタイムアタックだけじゃなくて、最初に書いたとおり、そこに構築された「世界」を楽しむという事でも結構楽しめた。わざとレースをせず、ゆっくり車を進め、コースの外を眺めたり、他の車と正面衝突させたり(ものすごい弾かれる)、ジャンプ台を使ったショートカットを探したりと、言ってみればあちこちを歩き回って遊んだりしたわけだ。

特に熱中したのが、「WHITE LANDII」かな。ここは、サーキットとして描かれていはいるけども、入れない部分というのがある。ほら実際のレースでも、サーキットの一部分をバリアで入れなくしたりして、コースを形成してるじゃない。同じサーキットでも、複数のパターンを作れるようにさ。あんな感じで、閉じてある道がある。

そこになんとかして入れないか、夢中になって実験してたね。ジャンプ台を利用すれば、その入れないエリアに飛び込めそうな気がするのよ。もし行けたら、何が待っているだろう。もしかすると、制作者はそこに何かを用意しているかも知れない。あるいは制作者の意図していない行動だとすると、何か面白い現象が起きるかも知れない。そう思うとかなりワクワクした。結局成功はしなかったんだけど、あの手この手でコースの向こう側に行ってやろうと試行錯誤する事自体が、楽しかった。

ちょっとほめてばかり来たが、不満も少しある。

このゲームでは、どんなに速く走っても敵車を引き離す事ができない。敵の車は、プレイヤーの視界に入っている(=画面に表示されている)時にはまともに走っているように見えるのだが、ひとたびプレイヤーに抜かれると、もうそれはコースを走っているというより、自機の後ろにくっついているという状態になる。表示されないのをいいことに、インチキしているのだ。

だからずっと1位をキープし、記録的なペースで走っていようと、敵の車はピッタリ後ろに張り付いてる事になっている。そこでちょっとでも何かとぶつかったりすると、「後ろから来てますよ」マークが表示され、追い抜かれてしまう。どんなにいい走りだろうが引き離す事は出来ないのだ。

これはちょっとゲームとして面白くない。やはりレースゲームなんだから、会心の走りをした時は2位を大きく離すとか、そんなような事がしたいよね。

まあ、実際敵の車にきっちりコースを走らせるというのは、プログラム的にはかなり難しい処理だ。そのへんを省いてしまうのは、仕方ない犠牲といったところか。

ちょうどこの頃は、アーケードでナムコが「ウィニングラン」という初のフルポリゴンレースゲームを出して、ゲームの世界がようやく2Dから3Dの世界へと進んでいこうとしていた時代だった。

しかし、ポリゴンでの映像表現はとても負荷が高く、当時は無理にやろうとしてもゲームとしての質を落とすだけだった。それに比べると、このF−ZEROで取り入られている傾斜した一枚絵による表現というのは、処理の軽さのわりになかなかの効果を挙げており、ゲームとしての奥が深くなっていた。

得てして、ゲームハードの新機能をそのままゲームの面白さとしていきなり打ち出すのは難しいものなのだが、このF−ZEROはそれを見事にやってのけてみせた。技術的なものに加えて、純粋なゲームとしての楽しさもあるので、私は大変に高く評価している。これには満点を与えてあげたい。