| メーカー | セガ | 発売日 | 1990-02-24 |

| 機種 | メガドライブ | ジャンル | ARPG |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

|

日本ファルコムの人気PCゲームを移植。オリジナルの雰囲気を損なわない良い移植だったが、そもそものシステムに疑問点が残った。 |

●

システマチックすぎること

ソーサリアンは元々PCのゲームで、「ドラゴンスレイヤーV」という位置づけで発売された。これはそのメガドライブ移植版。移植というか、セガ自身が新規に開発しており、シナリオなどが大幅に変わっているんだけど、結構出来がいい。例によって世の中ソーサリアンマニアってのがゴロゴロいるのだが、このメガドライブ版はおおむね好評のようだ。

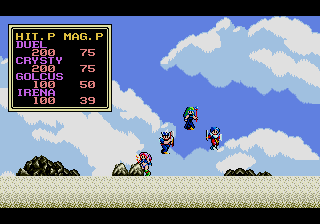

ジャンルは、横スクロールアクションRPGという、ロマンシアなどでおなじみの方式。で、このソーサリアンでは4人までのパーティを組む。この部分は、横スクロールアクションRPGではちょっと珍しい方式だ。メンバーは一列に並んでおり、プレイヤーは先頭の一人を操作するような感じで、残りの三人はグラディウスのオプションのように後ろをついてくる。攻撃ボタンと魔法ボタンがあり、押すと4人いっぺんに攻撃したり魔法を使ったりする。

ソーサリアン独自の大きな特徴としては、まずシステムと分離したシナリオというのがある。

例えばPC-88版だと、それぞれ独立したシナリオが15本、最初のソフトに含まれていた。これらは別に順番に遊ぶ必要がなく、好きなシナリオから遊べる。1つ1つのシナリオは自己完結しているのだ。

このような仕組みのため、追加シナリオの導入が容易になる。実際PCでは追加シナリオが発売され、人気を博したそうだ。このメガドライブ版は元々ROMカートリッジだし、それに後に出ると発表されていたディスクドライブが発売されなかった事もあって、追加シナリオというのは出なかったんだけど。ただ、小さなシナリオが独立しているという形は継承していた。

もう一つ大きな特徴と言えば、その独特の魔法システムだ。

このゲームでは、魔法はアイテムに付与してもらうという形になる。具体的には、町にある専門のお店に行き、アイテムに「星」をかけてもらう。「星」というのは、「太陽」「月」「水星」「火星」「金星」「木星」「土星」の7種類の属性のようなもので、複数個かけてもらう事ができる。で、例えば「月」と「木星」がかかっているアイテムなら、この魔法が発動するみたいなシステムになっている。作成できる魔法の種類は120もある。

では3つ、4つの星がかかっているアイテムならなんの魔法が出るのだろうか、と試すのがこのゲームの楽しみなのだが、そう簡単にはいかないように出来ている。例えば、すでに水星がかかっているアイテムに金星をかけると、両方の星が消えてしまう。月がかかってるアイテムに太陽をかけると、なぜか金星と太陽がかかっている事になる。

このように、ある一定の法則で、かけた星同士が相殺したり変化したりという事が起きるので、ちょっとしたパズルになっている。複雑な魔法になると、狙った星をかけるのが難しくなるのだ(で、当然かかっている星が多い魔法の方が、強力な魔法ということになっている)。

その他珍しい仕組みとしては、キャラクタが年をとるというのがある。今何歳とかいうのが決まっていて、例えば冒険するごとに1歳とか、年をとっていく。顔のグラフィックも、中年とか老人とかで変わるからリアルだ。で、ある程度の寿命になると死ぬ。死んでもアイテムは残るし、パラメータ等を引き継いだキャラを作れるので、世代交代したりして頑張る。

また先ほど書いた「魔法をかける」という行為にも、年単位でアイテムを預けたりしないといけない。そういう、時間のスケールの長い作品になっている。

ただ、実際にはメガドライブ版には不老不死になる裏技があったので、多くの人はこれを使ってたんじゃないかと推測する。もちろん私も使っていたので、実質的に寿命、時間システムは無意味なものになっていた。

ゲーム自体は、案外オーソドックスな謎解きアクションゲームである。村人の会話を聞いたり、アイテムを集めたりしながら進めていく。

ただ、聖闘士星矢の時も書いたけど、この手の横スクロール謎解きゲームの難しさは、マップの繋がりが分かりづらいというところにある。扉を超えると別のどこかに繋がっているのだが、それが直感的に理解できない。もう覚えるしかないのだが、洞窟とかだと扉を抜けたあとの風景があまり変わりがないので、すぐに自分の位置を見失ってしまう。

ソーサリアンもそういう仕組みになっている。だから、このゲームの難しさというのは、謎解きやアクション面ての難しさだけではなく、半分くらいはその「ステージの繋がりが分からない」という事に起因しているのではないか。これはゲームのシステム、表現方法にかかわる話であって、実際のゲーム性とは異なっている。ここはもっと分かりやすくして欲しかった。

あとは、魔法システムも、思ったより面白くはない。

色んな星をかけて魔法を作るというシステムは、ちょっと聞いただけだとなんか「楽しそう」と思うかも知れない。太陽と月をかけたらどうなるんだろう。金星と水星ならどうなるんだろう。そういう探求の楽しさがあるように見える。

だけど、そう錯覚していられるのも本当に最初だけで、実際には組み合わせごとに違う魔法が設定されているので、途中からは機械的に組み合わせを試せばいいという話になる。結局、星と魔法の繋がりも曖昧だし、「探す」のは意味がない。

そのうち面倒になると、攻略本とかで魔法一覧表を見た方が早いという話になる。別に自分でやっても、ただ時間のかかる作業であって、楽しいわけじゃない。それなら人の作った表を見て、目標の魔法だけをさくっと作ればいいという話になる。

だから、恐らく制作者が意図したであろう「魔法を作る楽しみ」というのは、実際にはなかった。ただのちょっと面倒なシステムである。

それに、出来上がった魔法も、似たり寄ったりのものが多い。みんなキャラから炎みたいなのがヒューと飛んでいくだけである(もちろんそれ以外に回復とかも色々あるが)。いくつか、これは使えるという魔法さえ取っておけば、別にもうそれ以上する事は無い。

ただまあ、純粋に謎解きゲーとして楽しめる事は楽しめるし、良く作られてはいるので、決してクソゲー扱いしたりはしない。ただ、制作者が「これは面白いだろう」として提供した壮大な魔法システムが、ほとんど楽しさに繋がっていない仕様は、どうかと思う。もっとこうすれば良かったのに…と根本的なところで疑問を持たざるを得ないゲームであった。