| メーカー | カプコン | 発売日 | 1989-12 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | ベルトアクション |

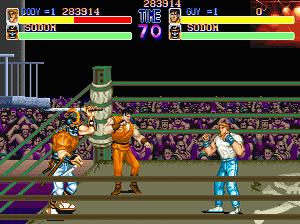

| 評価 | ★★★☆☆ | マイキャラ | コーディ |

|

言わずと知れた、ベルトアクション系ゲーム中興の祖。大ヒット作品となり、以後類似ゲームをたくさん生み出した。カプコンはこの作品で確固たる地位を築いた。 |

●

拙者も助太刀いたすでござるよ

このゲームの開発時のコードネームが「ストリートファイター'89」。雑誌にもそう発表されていたので、私はあの87年のストリートファイターの続編かと思い、かなり楽しみにしていた。ストリートファイターは好きだったのだ。

ところが実際に発売された時の名前が「ファイナルファイト」。内容的にも、ストリートファイターとはあまり関係の無いシステムになっていた(とは言え、そのテイストはあると言える)。

ゲーム内容としては、「熱血硬派くにおくん」システム。横スクロールするゲームなんだけど、上下にも幅があり、移動する事が出来る。ただし、上下に移動する時もキャラは左か右かどちらかを向いたままという、良く考えると理不尽な作りになっている。多少幅のあるステージを横に延々進んでいく事から、世間的にはこの手のゲームをベルトアクションなどと言ったりするらしい。

このVGRでも「クライムファイターズ」を紹介したが、他にも「天地を喰らう」や「ゴールデンアックス」など、この年はベルトアクションがひそかながら人気を出し始めていた。その中で出たファイナルファイトだが、あまりのインパクトに、後発ゲームでありながら以後このスタイルのゲームは全て「ファイナルファイト型」と呼ばれるようになってしまった。正統主義で行くなら、「くにおくん型」と呼ばれてもおかしくはないんだけど、それくらいこのファイナルファイトはヒットした。

根本的なシステムはくにおくんやクライムファイターズと何も変わらないし、特徴の異なる3キャラから選べるというのも、天地を喰らうやゴールデンアックスと似た作りだ。

パッと見でわかる大きな違いは、やはりキャラが大きく描かれているという事。かつてのストリートファイターのような巨大スプライトを使ってのベルトアクションだから、画面の迫力は類似ゲームを大きく超えていた。無論、絵が大きいだけではなく、パンチやキックなどのアクションパターンも丁寧に描かれており、単に殴ったり蹴ったりする爽快感が大きく向上している。

それから、動作が全体的にキビキビしている。くにおくんやダブルドラゴンなどは、パンチやキックもなんだかもっさりしていて、こうゲームとしてゆっくりじっくり進めていく感じのゲームになっていた。ファイナルファイトは、ひとつひとつの動作がスピーディで、連続技を叩き込んでいるという感触がある。しかも、ただ動作が速いだけだと「当たった感触」というのがなくなりがちなのだが、カプコンお得意のヒットストップ(攻撃が当たった時、一瞬動きを止める)でそれを表現していた。

あと、ゴールデンアックスなどと同じく、ジャンプボタンがある。ジャンプからの攻撃はなかなか判定も強いので、雑魚戦ではうまく使いこなしていく必要がある。レバー2回入れでのダッシュは搭載されていない。

目新しいところとしては、攻撃ボタンとジャンプボタンを同時押しすると、必殺技を出せる。これは、自分の体力を一定量消費するかわりに、回転系の技で周囲の敵にダメージを与えつつ吹き飛ばす。敵に囲まれてしまい、大ダメージを食らいそうなら使った方がいいだろう。ただ、慣れないと使いどころが難しい。

まあそんな感じで、仕組み的には特に変わったところはないのだが、今までのベルトアクションの良いところを集めて更にブラッシュアップし、様々な演出を取り入れた決定版的なゲームに仕上がっていた。

実際やってみると、ほんと面白いんだよね。2人同時プレイが可能で、いつも友達とやってたよ。大体持ちキャラがあって、私がコーディ専門。あとはガイ専門と、ハガー専門もそれぞれいて、やる時は奪い合いせずに順番にやっていた。

キャラによって特徴があるのも面白い。コーディは標準的なタイプで、ガイはスピードのあるタイプ。ハガーはパワー型で、投げからの技が結構強い。

このゲームの投げは、その投げた相手を別の敵にぶつける事で吹っ飛ばせるという面白い特徴がある。だから混戦時に、一人うまくつかんで投げると、周囲の敵を巻き込んでバタバタと倒す事ができる。ただ、この「投げによる巻き込み」には味方キャラに対する判定もついているので、味方に向かって投げるとそれが当たってしまう。

投げはまた、敵を一方に寄せるのに役立つ。このゲームでは敵に挟み撃ちにされるのが怖いので、できるだけ自分の左右どちらかの側に敵を寄せておいた方が安全である。

二人プレイに慣れてくると、片方がつかんで投げて敵を集めて、もう片方が打撃技でひたすらダメージを与えていくという戦術を良く使うようになる。

これはカプコンの伝統芸だけど、グラフィックとか演出も良く出来ていて、ステージごとに色々変わったものを取り入れていた。ボスなんかも全部印象的だったしね。エレベーターの中で襲ってくるロレント、日本刀を振り回してくる恐怖のソドムなんかは、すごくインパクトあった。雑魚レベルでも、アンドレとかポイズンとか、記憶に残る敵は多い。多くのゲームが、何もインパクトを残さないような奴らばかりなのを考えると、敵キャラの特徴作りが上手いというか、超頑張ってる。頑張りすぎて、主人公のコーディがむしろ通行人レベルの地味さである(ただし、コーディはエンディングで彼女を助けた時の台詞がかっこ良過ぎるので、やはりただものではない)。

他の仲間であるガイやハガーは凄いよ。ガイなんて、現代のお話なのにどっから見ても忍者。「拙者も助太刀いたす」とか、今時言わないよ。ハガーに至っては、あんなにムキムキでラリアットでパイルドライバーなのに、実際にはその市の市長さん。このムチャクチャさがたまらない。

このように、システム的にもインパクト的にも従来のベルトアクションゲームを大幅に凌駕していて、一度このゲームをやってしまうとそれまでのゲームがみすぼらしく見えてしまう。それで、以後はこの手のゲームはほとんどこのファイナルファイトの手法を踏襲する事になった。冒頭に書いてある通り、この手のゲームは「くにおくん型」ではなく「ファイナルファイト型」と呼ばれるようになったんだけど、それはやってみればすぐ分かる話だと思う。

私はここまで、アーケードゲームのメーカーとしてはコナミやナムコを高く買っていたんだけど、このファイナルファイトあたりでカプコンが一番手に出てきた感じがある。TOMランキングでね。