| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1989-07-27 |

| 機種 | ファミコン | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★★★☆☆ | 好きな食べ物 | かつどん |

|

任天堂と糸井重里が満を持して送り出した、ドラクエ型RPG。随所にあらわれる細かいセンスや、BGMなどが印象に残る佳作。 |

●

みんな あなたたちをすきなんだから。

任天堂が出したRPGである。ドラクエがブームを起こす中、任天堂はこのタイプのゲームをほとんど出していなかったんだけど、ようやく送り出したのがこれだ。

私がこのMOTHERをやったのは、発売から10年以上経ってからである。リアルタイムではやらなかった。しかし、このコーナーでは基本的に発売順で載せることにしたので、ここに入れる事にする。

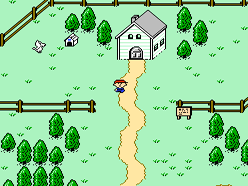

私が発売当時にこのゲームをやろうとしなかったのは、理由がある。理由と言っても、とても馬鹿馬鹿しい。町があるじゃないですか。町の中で、横の道はまっすぐだけど、縦の道は画面に対して斜めに描かれてるじゃないですか。あれが嫌だったのだ。何がどう嫌だったというのは、説明しづらい。なんかこう、嫌だったのだ。

もちろん今はそんなくだらない理由で敬遠したりしないので、普通にやってみた。

知っての通り、このゲームはコピーライターの糸井重里が監修していて、そのせいかこの頃流行っていたドラクエタイプRPGの中では、異彩を放っていた。

まず、舞台が近代のアメリカっぽいところで、もうここからしてドラクエとは違う。アメリカだから、ドラゴンもスライムも出てこないし、魔法も(基本的には)使わない。ただ、そのかわりに敵としてはカラスとかゲジゲジとかおばさんとかヒッピーとか暴走トラックとかと戦うし、魔法の代替物として超能力を使う事になる。だから、システム的にはドラクエと変わらないと言っていい。

ま、その他ポルターガイストや宇宙人、幽霊などの都市伝説っぽいものが敵やイベントとして設定されていて、「現代ファンタジー」を構築している。

先ほど魔法は無いと書いたが、実際には途中で魔法の世界「マジカント」に行く事になる。そして、このマジカントの女王、クイーンマリーが歌を忘れていることが、物語の重要なキーになる。このクイーンマリーの歌の欠けたメロディを集めるのが、主人公の目的になる。

さて、このゲームは全体的なノリが、ギャグっぽい。主人公は最初にボロのバットを持って旅立つし、敵もなんだかどうでもいいような虫とか動物ばっかりだし、なんかこう軽い感じである。

しかし、結構町の人の話なんかを聞いていると、味わい深いものが多い。やはりこのへんは糸井重里の面目躍如と言ったところだろうか。全体的にみんな妙で、おかしな事ばかり言ってるんだけど、それが上手く世界観を作っているのに役立っている。私はこういう言葉のセンスはかなり好きだ。

そんな具合のノリのゲームなんだけど、実は難易度は結構高い。特に、マップが広くて結構大変になる。そもそも、このゲームではドラクエのように、町に入ると画面が切り替わるという事はない。地上を歩いていると普通にそのままの縮尺で町に突入する。それとバランスを取るためか、マップがかなり広大になっている。旅をしている感じはとてもいいんだけど、知らないところに行こうとするとすごく不安になる。アイテムとして地図を持っているからそれを見ると現在位置くらいは分かるんだけど、それには地形などの細かいことが書かれていないので、道に迷うと泣きそうになる。しばらくさまよって、知ってる道に出たりした時のあの安心感は、現実世界で迷子になった時のそれと全く一緒だ。

最近、こういうゲームないよね。普通、あんまり迷子にならないし。マップ内の町と町の間隔がかなり狭いし、しかも一方通行という事が多い。マザーはそういう風になっていない。そもそも、どっちに行かなければいけないというのが分からない事も多い。よーく町の人の話を聞けば、大体やる事が見えてくるのだが、忘れてたりすると大変だ。特に、ずっと後になって役に立つ情報を伏線的に教えてくれる人も結構いるので、メモっとかないと何をしていいのか分からなくなる。

マップの広さに関しては、あるイベントを越えると、ドラクエで言うところの「ルーラ」にあたる超能力を覚え、町の間を自由に行き来できるようになるので、ちょっと楽になる。この演出が面白くて、テレポートするためには主人公達はいったん地上を走って加速しないといけない。従って、ある程度の距離を走れるスペースがあるところじゃないと、テレポートに成功しない。壁の前で使ったりすると激突するのだ。ドラクエのルーラのようなシステマチックな感じがしないところが良い。

テレポートもそうだが、このゲームにお遊びというか、細かい仕掛けがたくさん入れてある。多分、糸井重里が思いつきで入れたのだろう。元々ゲームを作っているプロからすれば、「そういう仕掛けを入れるのは、プログラム的に労力がかかる、あるいはプレイヤーの負担になるわりに、面白さには寄与しない」と判断して切り捨ててしまうものばかりかも知れない。しかし、ゲーム作りに関しては素人である糸井重里が考えたことを、任天堂のスタッフが必死に実現しようとしたのが良くわかる。

例えば、風邪をひいている人に話しかけると、自分も風邪をひく。これは一種の毒状態になる。あとは、マジカントにお助けキャラがいるんだけど、これを仲間にすると、一人ずつ死んでしまう。そうすると墓もできる(なんか寂しい)。その他挙げていくときりがないんだけど、他のRPGには見られない、ちょっと不思議なシステムや現象、エピソードが結構ある。

音楽はすごくいい。こだわって作られている。そもそも音楽を集めるのが目的だしね。

作った人の中には、ムーンライダーズの鈴木慶一氏とかいて、このへんは糸井重里の趣味なのかなって感じ。50年代くらいのアメリカっぽい曲とか、ちょっとドラクエタイプにはない(というかゲームにはない)独特の雰囲気のある音楽が揃っていた。

特にマジカント、そしてその城の曲なんかは私は結構好き。マジカントはねえ、みんな喋ってるセリフもなんかセンスあるしさ。全RPGの中でも結構好きな場所だ。暇な人は一度行って欲しいね。

私の周囲では、このMOTHERはかなり好評だ。続編の2も含めて、特に数人の女性が高く評価しているのが印象的だ。女性にうけるゲームなんだろうか。

結局最後までやってみて、私もかなり良い印象をもった。なぜこれを当時敬遠してたんだろうかとちょっと後悔しないでもなかった(でもどっちにしろファミコン持ってなかったんだけどね…)。

続編の2も、ポツリポツリと進めている。このVGRが進んで、MOTHER2のところに行くまでにクリアできてるといいな。