| メーカー | セガ | 発売日 | 1988-10-29 |

| 機種 | メガドライブ | ジャンル | シューティング |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

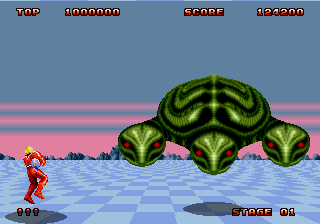

| アーケードで人気だった体感ゲーム「スペースハリアー」の続編。セガの新ハード、メガドライブの同発ソフトとしてリリースされた。 |

●

メガドラ登場

ここで初めて、メガドライブのゲームが入ってくる。

セガは、SC/SGシリーズの頃から家庭用ゲーム機を扱っており、この業界では老舗である。同時にアーケードゲームの分野でもゲームをリリースし、こちらでは業界でもトップクラスに成長した。しかし家庭用ゲーム機の方は、任天堂のファミコン人気の前にかすんでしまった感がある。その遅れを取り返すべくセガマークIIIを投入したが、そこまで機能的に訴求力があるものではなく、またスーパーマリオやドラクエのようなキラータイトルに恵まれなかった事から、任天堂の後塵を拝し続けた。

その上、NECが先行して「PC-ENGINE」を投入しており、ファミコンを超える次世代機としては一歩分リードされていて、セガとしてはなんとしてもこの趨勢をくつがえさねばならなかった。

そしてこの88年秋、セガが満を持して送り出したのがメガドライブである。

メガドライブは、メインチップにMPU68000を搭載し、処理能力を大幅に高めているのが特徴。多機種が8ビットメインであるのに対し、16ビットCPUを先駆けて搭載した。その事を自慢するため、黒の本体上部にでかでかと「16BIT」と金色で書いてあり、時代を感じさせる。また、サブチップにZ80を搭載し、デュアルCPU構成になっている。画像も音声も、従来のマークIIIより更にグレードアップした。

ただ、画面全体の色数に制限があり、更にビデオ出力部の回路が独特で、発色があまりよろしくない。この効果があいまって、メガドライブのゲームはどことなくみんなメガドライブ色を放っていた(マークIIIもマークIII色だったな)。

さて、そのメガドライブの本体と同時発売になったのが、スーパーサンダーブレードと、このスペースハリアーIIだった。スペースハリアーの続編はアーケードでは出ていないので(この時点では)、メガドライブ独自の続編である。

ゲームシステムとしては、全く一緒。パワーアップが可能とか、ステージ選択が出来るとか、そういう拡張は一切なされていない。単にステージと敵キャラ、音楽などが変わっただけである。

ゲームとしての出来を考えた場合、なかなか良く出来ていると思う。特に、マークIII版のスペハリとは映像面で格段の差があり、いわゆる「当社比」という点で見るなら、大幅な進化を遂げたのが良くわかる。メガドライブの能力のデモンストレーションとしては良かったのではないか。

ただ、やはりアーケード版と比べるとやや見劣りする部分があり、そこでメガドライブの限界を露呈してしまった部分もなくはない。スプライトの大きさに限度があるのは仕方ないが、画面内の同時発色数が64色というファミコン並の制限のせいか、どうにも画面全体がのっぺりしたような印象はあった。

私はメガドライブを、発売されてすぐに購入した。私の家に来た初のゲーム専用機である。今までも何度も書いたが、私はファミコンもマークIIIも買ってはいない。じゃあなんでレビューできるんだという話はあるが、子供の世界は不思議なもので、持っていなくてもプレイする方法がいくらでもあったのだ。

で、本体と同時に買ってきたのがこのスペースハリアーIIである(サンダーブレードの方は買わなかった)。いやー、このゲームは結構やったね。初のゲーム機であるし、この一本しかなかったという事もあって、しばらくはこればっかりやってた。特に、今までアクションゲームはほとんど敬遠していた妹が、このスペハリIIは気にいって良くプレイしていた。連射もソフトウェアでやってくれるし、パワーアップなどの面倒なシステムが無いので、あまりゲームの上手くない妹でも気軽に遊べたというのがあったのだろう。

音楽なんかも、最初はちょっと低音が弱くて迫力がないなーと思っていたが、何度も聞いてるうちに耳になじんできた。ただ、どうも音色の設定がまだ上手くいってなかったらしく、どうにも間抜けな音が鳴る時があり、苦笑を誘う。

とにかく、セガはこのメガドライブで(機能的には)ファミコンを越え、そして業界内での地位でもトップを狙おうとしていた。その試みがどうなったのか、もちろんそれはその後の歴史が証明しているのだが、それについてはのちの連載で徐々に語っていくという事で…。