| メーカー | エニックス | 発売日 | 1988-02-10 |

| 機種 | ファミコン | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★★★★☆ |

| 早朝の行列などがアピールされ、社会現象にもなった大ヒット作。I・IIと続く「ロト三部作」の締めくくりとなる本作は、システム・シナリオともに完成されたものだった。 |

●

そして伝説へ

さて、このビデオゲームレビューも、この作品から88年に入る。が、実はこの88年で取り上げる予定のゲームは非常に少ない。87年の1/3くらいの分量になると思われる。

これは、この年のゲームの中に、私に影響を与えるようなゲームが少なかったからというのもあるだろう。しかしそれ以上に、私にとって受験シーズンだったからというのもある。受験シーズンだから勉強が忙しくてゲームやる暇がなかった…というわけではない。私は学校の勉強はあまり、というか全然しない方だった。重要なのは、受験シーズンになると、部活を引退する事である。クラスの友達もまたみんな色々な部活に所属しているのだが、それが夏休みあたりでいっせいに終わる。すると一緒に遊べる時間が取れるので、さんざん遊んだ。いやー、中学の間で一番遊んだね。毎日休み時間や放課後に野球やサッカーをして、誰かんちに集まってマージャンやったり、馬鹿だからタバコ吸ったり酒飲んだり、色々やったよ。

ま、かと言って88年に全くゲームをしなかったわけではないので、その数少ない中から選んで取り上げる。

前置きが長くなったが、今回は「ドラゴンクエストIII」である。言うまでもなく、あの大ヒットとなったドラゴンクエストIIの続編である。この作品の前人気はすさまじく、発売日の朝には各地で行列ができ、まさに「社会現象」と呼ばれる状態にまでなっていた。

私がこのゲームを知ったのは、87年の夏、MCLにも書いたが父方の実家である山口県に遊びに行っていた時だった。

ちょうどその頃私はドラクエIIをやっており、そちらもこのVGRで取り上げてあるので読んでもらうとわかるが、非常に楽しく遊ばせてもらっていた。その時書いたとおり、私はその前までドラクエIIを「所詮子供向けの和製RPG」のような見方をしていたのだが、やりこむ内にすっかり気に入り、「見た目やシステムは子供向けだが、内容的には和製RPGの最高峰にある」とまで思うようになっていた。

で、その山口の従兄弟の家にもドラクエIIがあり、私もそれなりに遊んでいたりした。そんな時、従兄弟が買ってきた週刊少年ジャンプに、ドラクエIIIの初報が載っていた。例の、ゆう帝やらみや皇やらが出ているファミコン神拳だ。

見て驚いたね〜。「やべ、ドラクエIIを超えた!」と思った。その時点でかなり自分内の評価が高かったドラクエIIをあっさりと超え、むしろ「やっぱドラクエIIって単純なゲームだよな」と思わせさえした。

その時の記事には、例の地上マップ、そして勇者や戦士、魔法使いなどの各職業の鳥山明製イラスト、そしておぼろげながら「こんなシステムらしい」というような事が書かれていた。

知っての通り、ドラクエIIIは職業選択の自由が認められている。名前も自分で名づける事ができる。勇者も含め、性別すら選択する事ができる。要するに、パーティに関する基本的人権の尊重度が大幅にアップしているのだ。またそれらが鳥山明のイラストで描かれていると、楽しそうに見えるんだ。

そして、地上マップも我々兄弟&従兄弟の想像をかきたてるものであった。どこから見ても、現実世界の世界地図でしかない。これはどういう意味なのだろうか。良く見てみると、知らない大陸がある。南太平洋に浮かんでいて、これはもちろんアリアハンなんだけど、この時点ではわからなかった。オーストラリアかなとも思ったけど、どうもその左にある島(ランシール)の方が形状的にはオーストラリアに見える。

このマップにはどんな意味があるんだろう。ゲームシステムはどんな風になっているのだろう。その頃ドラクエIIで楽しんでいた時期だけに、それに職業選択が加わったら、世界地図の上で戦う事になったらと想像は膨らむばかりだった。

そして翌年2月、ドラクエIIIは発売される。年末商戦を外した微妙な時期だ。ドラクエII同様、開発が思うようにいかなかったらしい。特にメモリの問題は厳しかったらしく、最終手段としてタイトル画面を削ってしまった。だから、このファミコン版を持っている人は知ってると思うが、タイトルとしては画面真ん中に「DRAGON QUEST III」とフォントで表示されるだけだ。最もタイトル画面の寂しい大作ゲームと言える。

そのように、タイトル画面は寂しいが、ゲーム内容的には前作を大幅に上回っている。世界の広さや町の数、武器や防具の数、敵の種類の豊富さ、そういう数量的な部分だけをとってみても、相当スケールアップしている。

ストーリーは、一見前作までは関連のなさそうなところから始まる。主人公は勇者オルテガの息子(娘)であり、16歳になったその日、失踪したオルテガの後を追い、魔王退治の旅に出る事になる。アリアハンの王様に謁見して餞別をいただいたあと、ルイーダの酒場と呼ばれる店で仲間を集める。

「仲間を集める」と書いたが、実質的には自分で作ることができる。名前と性別と職業を設定すると、そのキャラが作られているという仕組み。4人パーティを組めるので、一度に連れて行ける仲間は3人という事になる(クリアするまで勇者を外す事はできない)。

で、職業は戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、商人、遊び人がある。主人公は勇者という特殊な職業だ。また、冒険が進むと使えるようになる「賢者」という隠し職業もある。

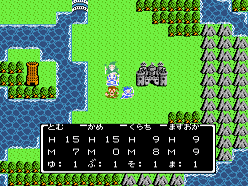

一般的に、商人と遊び人はあまり使い物にならないので、残る4つの職業の中からどの3つを選ぶかが問題になる。一般的には、「ゆせそま」(勇者、戦士、僧侶、魔法使い)が基本ではないだろうか。もっとも、装備代がかからず、すばやさの高い武闘家を入れた「ゆぶそま」もそれなりに人気があった。また、魔法使いの方は僧侶に比べて必要性が下がるので、魔法使いを入れないという選択もありうる(「ゆせぶそ」など)。

私自身は「ゆぶそま」の愛好家である。

さて、パーティを組んで外に出ると、外の音楽が流れる。私はこの、ドラクエIIIにおける「ワールドマップの音楽」があまり好きではなかった。なんかちょっと暗い感じがしないかな? ドラクエIもIIも、地上マップはちょっと物悲しい感じのBGMなんだけど、IIIのはあまり好きになれなかった。特に、IIで3人パーティを組んだ後の明るいBGMを気にいっていた私としては、今回の暗めのBGMが性に合わなかった。

ただ、それ以外のBGMは好きだし、実際良く出来ている。城の音楽なんかもかなりいい。その他、ピラミッドで流れるアラビア風の音楽(アフリカなんだけど…)や、ジパングの和風BGMなど、それぞれ特色を活かした作りになっている。

出発地であるアリアハンを除くと、世界全体が、現実世界における世界地図と似通っている。アリアハンを抜けて最初に行くのが、現実におけるイタリア半島にあるロマリアである。そこからカザーブ、シャンパーニ、ノアニール、ポルトガなどと進んでいくのだが、やっぱり地名は現実世界の都市に似せたものになっている。

ストーリーはドラクエIIより更に重厚長大なものになる。のちのドラクエの基本となる、各地の様々なイベントをこなしてくうちに、次第にストーリーの全貌が明らかになっていくという仕組み。船を手に入れる、鍵を手に入れるなどの目先のお使いイベントを消化していると、やがて魔王バラモスに繋がる大きな事実、つまりラーミアの卵と6つのオーブの話が浮かび上がってくる。

冒険の途中、ダーマという神殿を訪れる。このダーマで、主人公以外のメンバーは転職できる。他の職業になると、レベルが1に戻ってしまうが、覚えた魔法は全て引き継げる上、パラメータはそれぞれ半分になるだけで済む。

従って、例えば魔法を覚えたキャラを戦士にすると、魔法を使える戦士になるし、あるいは僧侶→魔法使いと転職すれば、全ての魔法を使えるキャラクタを作るのも可能だ。先ほど書いた賢者という職業は、特別な条件を満たさないとなれないが、そのかわり魔法使いと僧侶の両系統の魔法を覚えることができ、その上通常戦闘能力もそれなりにあるというお得な職業だ。

この転職システムは、すでにウィザードリィの時点で採用され、完成されていたシステムではあるが、なぜか日本のRPGにはあまり取り入れられていなかった。それを上手く持ち込んだのがこのドラクエIIIで、その点をもってこのゲームを日本のRPGの最高傑作とまで評価する人も少なくない。

私自身は、とにかく全ての魔法を使えるキャラクタを作りたかった。そこで、武闘家をある程度までレベルアップしたあと、賢者に転職させた。その時点では私のパーティは「ゆけそま」であり、戦闘能力が大幅に下がっていた。そのかわり魔法が強いので、MPを上手く使って戦うしかない。賢者は武闘家のHPの高さ等を引き継いでおり、そこそこの戦闘能力はある。

その後、もうずっとあと(クリア直前くらいまで)になってから、僧侶→魔法使い、魔法使い→僧侶と交換する形で転職させる。そこまで行かないと、全部の魔法を覚えてくれないのだ。

この時点でもまだ「ゆけそま」であり、まだ辛いのだが、最終的には僧侶→魔法使いのキャラが全ての魔法を覚えた時点で、更に戦士に転職させた。戦士はMPが一切上がらないので、その点で少し辛かったが、多少はバランスの取れたパーティになった。

様々な苦難を乗り越え、一行はネクロゴンドでバラモスと戦い、勝つ人は勝つ。

ここからがストーリーのポイントだ(以下ネタバレを多大に含むので、読みたくない人は飛ばそう)。

バラモスを倒し、一瞬「これでエンディングかな」のような流れに持って行きながら、実はそこでは終わらない。更にバラモスを超えた悪がいる事が判明する。そこでギアガの大穴から地下世界に下りると、なんとそこに昔懐かしいアレフガルドが広がっているのだ。

最初にそれを知った時は、驚いたね。どういう事なんだろうと。

音楽は懐かしい初代ドラクエの音楽だし、ラダトームやリムルダールなど、おなじみの町も存在する。ただ、敵は当然ながらメチャメチャ強くなっている。弱い敵も出てくるけどね。それと、やたら画面が暗い。どうも、昼が来ないという設定らしい。…ここが地下世界なら、当然なんだが。

で、アレフガルドを支配するゾーマというボスを倒せばいいという話になる。こいつこそ、地上にいたバラモスをも操っていた真のボスである。

ボスの2段構えというのはドラクエでは定番だったし、漫画やアニメかなんかでも良くあるパターンだった。初代では、竜王の人間バージョンを倒したかと思ったら、竜バージョンに変形するし、同様にIIではハーゴンを倒すと、破壊神シドーが召喚されてそいつを倒さないといけなくなる。

だから私もプレイ前から、バラモスはラスボスじゃないに決まっていると思っていたのだが、真のラスボスに到達するのにここまでの大掛かりな舞台を用意しているとは予想していなかった。正直やられた。

ところで、リムルダールのそばでは、「はぐれメタル」が大量に現れる事がある。はぐれメタルはドラクエIIにも出てきたが、今回は更に取得経験値がアップしている。そのかわり、逃げやすさも相当上がっていて、普通に倒す事はできない。例え逃げないにしても、素早さと防御力が果てしなく高いので、攻撃が当たらない、当たってもダメージが1とかそんな感じで、倒すのは一苦労だ。

が、このはぐれメタルを非常に効率良く倒す方法がある。魔法使いの「ドラゴラム」という呪文は、唱えたメンバーをドラゴンにかえる。そして次のターンから、毎ターンブレスを吐いてくれる。このブレスは、相手の防御力によるダメージ軽減が少ないらしく、はぐれメタルを一発で倒す事ができる。唱えてから攻撃まで1ターン空くので、呪文唱えるターン、そして実際攻撃するターンの2ターン分、相手に先に行動されてしまう。そこまでで逃げなかったはぐれメタルは、ドラゴラムの餌食だ。これで大量の経験値が得られる。

また、十分育った武闘家は、「会心の一撃」がひたすら出やすくなるので、こちらもはぐれメタルを倒すのには好都合だ。

で、ゾーマを倒すために、勇者は「王者の剣」「光の鎧」「勇者の盾」を集める事になる。

ここまで来ると、だんだんドラゴンクエスト全体のストーリーの輪郭が明らかになってくる。ラダトームでの会話や吟遊詩人ガライの話などから、ここがドラクエIよりも前の世界というのは、最初のうちにすぐわかる。そして、地上にいる竜の女王、そして大地の精霊ルビスなどの関連から、一つの結論が得られる。

すなわち、ドラクエIで語られる「勇者ロト」こそ、このIIIにおける主人公なのだ。そして、彼の子孫こそドラクエIおよびIIの主人公たちであり、また「王者の剣」「光の鎧」「勇者の盾」がのちの「ロトの剣」「ロトの鎧」「ロトの盾」になる。当然、竜の女王が産んだ卵こそ、のちの竜王になる卵である。

このシナリオは、なかなか衝撃的だったね。ドラクエIIの時も書いたけど、今時のRPGなんて、なんたら2、3、4なんて続編っぽく作られていても、中身的には全然「続編」じゃない。単に同じタイトルがついてるというだけで、シナリオや設定に全くつながりが無いのが普通である。

しかし、このドラクエはきちんと話が繋がっている。しかも、単にI→II→IIIと順番になるのではなく、IIIはいわゆるプレクエルとして描かれている。Iの時点ですでに伝説になっていた「勇者ロト」の物語こそドラクエIIIであり、しかもそれは物語の初めには慎重に隠されている。「今回は前作と関係ないのかな?」と思わせておき、唐突にアレフガルドを登場させ、つながりを暗示させる。その上で、主人公が勇者ロトである事を示唆し、大きな物語の一つとして結びつける。

なるほど、文章で書くとわりとありがちな仕掛けなのかも知れない。しかし、現在進行形でプレイしている側からすると、「良く作ったなー」と思えるシナリオだった。というより、それ以後のRPGも含めて、全体的にRPGのシナリオというのは陳腐なものであり、このくらい良く考えられたものが少ないというのもある。

このように、ドラクエは三部作の体裁をとって、ここでシナリオが完結する。堀井雄二が、初代ドラクエの時点でここまでのシナリオを考えていたかは疑問だが(恐らく違うだろう)、結果的に上手く整えられた一つの物語になっている。

単にドラクエは、ファミコンにおけるRPGの先駆者という意味でたたえられているわけではない。そのシナリオ、そしてゲームバランス等を含めて、正当に高く評価されているシリーズと言ってよい。

実は私自身は、このような客観的な文章ではこのIIIに高い評価を与えているが、プレイした感覚だと、別にIIやのちのIVに比べてこのIIIを上に置いているわけではない。世間的にはこのIIIがもっとも評価されているだけに、私のこの趣向は他人には意外に思われるようだ。

その理由の一つとして、先ほど書いた「メインBGMがちょっと気に入らない」というのもある。が、これはかなり些細な理由でもある。

もう少し重大な理由として、転職システムそのものの深い問題点というのがある。これは、ウィザードリィの頃からずっとあり、そして現代まで続いている問題でもある。詳しい考察は、のちのドラクエシリーズ(特にVIあたり)の回の時にでも書くが、要するにこのようなシステムの場合、スーパーキャラを作る事に汲々としてしまい、キャラが極端に記号化されてしまうという点だ。

あと、話全体が前作に比べて格段に長くなっているので、やや中だるみする部分があるというのも欠点の一つだ。確かに局面局面では夢中にやってるものの、だんだんと心のどこかに「早く終わらないかな〜」と思っている自分がいるのもまた事実である。

ただ、私自身の好みとしてはそうではあるものの、やはりこのゲームは紛れも無い名作であることは確かなので、ドラクエIIと同じく★4つをつけることにしよう。

非常に長くなったが、このへんで終わる。