| メーカー | セガ | 発売日 | 1987-07 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | シューティング |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

|

セガ体感シリーズの中でも人気のあった作品。スプライトを使用した擬似3D空間でのドッグファイトを、上手く割り切って表現していた。 |

●

注:アフターバーナー非搭載

このゲームの発売が決まった時は、一般の新聞にも掲載され、ちょっと驚いた。もちろん、例の「ムービングシート」が評価されてのことだろう。

セガ体感シリーズとして、大型筐体ゲームを作ってきたAM2研の作品なのだが、このゲームの筐体もなかなか気合が入っている。基本はスペースハリアーやアウトランと一緒なのだが、より一層前後左右の動きが激しく、クイックになっており、臨場感が出ている。題材が戦闘機によるドッグファイトなので、そういう迫力が求められたのだろう。

ゲームとしては、まあ良くありがちな擬似3Dシューティングゲームだ。プレイヤーは戦闘機を操作し、機銃とロックオン可能なミサイルを操り、敵機を破壊していく。と言ってもフライトシミュレータ的要素は全くなく、手法としては従来のスクロールシューティングと一緒で、前に前に一定時間進んでいくと1面クリア、という感じだ。だから戦闘機もこちらと追いかけっこをするというより、普通のシューティングゲームみたいに前方にフラフラ現れるのでそれを撃ち落すという感覚だ。

特筆すべきなのは、画面の表現方法。

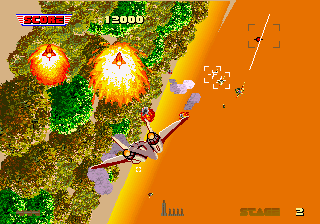

スペースハリアーやアウトランでは、スプライトの拡大縮小を利用して3D表現を行っていた。このアフターバーナーではそれに加えて「回転」をつける事により、Z軸方向の傾きを表現する事に成功してた。地面や空を表す領域を描いた後、雲や地面に生えている木などを、拡大縮小および回転を使って描くという、まさに力技だ。これにより、グルグルと回るダイナミックで迫力ある画面になっていた。

また、誘導ミサイルは派手に煙を出しながら飛ぶし、爆発パターンも大きくて目立つ。結果的に、従来のゲームでは味わえなかったスピード感、迫力を演出していた。このへんが、このゲームの最大の魅力ではなかっただろうか。

また、音楽も素晴らしい。この文句も書き飽きてきたが、やっぱりこのアフターバーナーも凄い事になってるのだから仕方ない。

従来から、FM音源に加えて補助的にサンプリング音源(いわゆるPCM)が使われていたが、このアフターバーナーは更にその発声数を増やし、厚みのあるBGMを出していた。良く使われていたPCMドラムだけではなく、ギターやオーケストラヒットなども使われており、「ゲーム音楽」というレベルから一歩踏み出ていたかな、という気がする。

もちろん効果音も同様で、人の声や爆発音などがリアルに再現されていた。

この一連のAM2研の「鈴木裕」シリーズを紹介するたびに毎回書いている事だが、このゲームは、ゲームデザイン的にはそれまでのゲームとは大きく変わらない。言ってみれば、撃墜王やゲイモスなどとそれほど変わりはないのだ。

しかしこのシリーズの凄いところは、そのありふれた題材を、圧倒的なハードウェアパワー、つまり映像、音楽、そして筐体自体の仕掛けによって、過剰なまでに演出しているという事だ。

私のように、昔のナムコゲームのようなゲームアイデアで勝負しているようなのが好きな人間は、このシリーズのようにハードの力で押していくようなタイプのゲームは、(その点に限っては)あまり評価できない。ただ、「ありふれている」という事が即つまらないというわけではない。ありふれていてさえ、面白いゲームはある。問題はその料理の仕方で、このセガ体感シリーズの料理法もまた一つのやり方として認められるべきである。

要は、やって楽しめればいいわけであり、かえってゲームシステムに凝りすぎて複雑になる傾向の多かったこの当時としては、単純なゲームシステム+物凄い表現力というこのシリーズの方向性はありだったんじゃないかな、と思う。

と、毎度毎度書いているこのシリーズの評価を繰り返してみたりした。

さて、このアフターバーナーはリリースされて間もなく(3ヶ月後)、「アフターバーナーII」として再リリースされた。続編というより、マイナーチェンジと言っていい。

最大の違いは、シフトというか、スピード調節用のスロットルレバーがついた事。これにより、巡航速度を変えられた。さっさと面クリアしたい場合は高速でガンガン進めばいいのだが、その分敵機も相対的に高速で迫ってくるわけで、激突の危険がある。だからそういう場面は低速にしてローリンクで回避する、などの技が使えた。

更に、アウトランでいう「ギアガチャ」のような操作を使う事により、「アフターバーナー」を繰り出す事ができた。一時的に加速性能がアップするというアレだ。使うとなかなか爽快である。

そう考えると、最初に発売されたスロットル無しのアフターバーナーIってなんだったの、という話になる。不完全な作品という印象は拭えない(何しろアフターバーナーが使えないんじゃ、看板に偽りが…)。実際、鈴木裕もあれはIIが正式なアフターバーナーだと発言しているらしい。何でも、当時のセガの内部事情のせいで、出来るだけ早く出せと強いられたらしい。そこで、後にきちんとしたバージョンを出すという約束で、未完成のままでリリースさぜるを得なかったようだ。そういう事だろうなとは思ったけど、制作側の無念は察する。

話は変わるが、このアフターバーナーはスコアラーに対してある議論を提起したゲームでもある。

このゲーム、上手く敵を撃墜していくとスコアが上がっていき、結果的にハイスコア争いもまた熱いゲームであった。しかし、それとは別に、ごく簡単な隠しコマンドを入力するだけで隠しボーナスが手に入ってしまうという技があったのだ。

その中でもステージ21のコマンドは酷く、入力するとなんと2億5千万点ものボーナスが入る。これじゃ、まともなプレイでスコアを上げている人間が浮かばれない。

隠しコマンドはそれ以外の効果も色々とあり、結局スコアを出す時には、そのコマンドを使用したかしてないかが重要になってしまい、それが一つの議論を呼んだのだ。

こういうのは知ってるか知ってないかだけが重要な話で、「知っていれば得点が増える」という要素を全て否定するわけじゃないが、このゲームの隠しコマンドはあまりに馬鹿馬鹿しすぎて、こんなのを入れた制作者の考えには疑問がある。

ま、それはともかく、ゲームとしては恐らく制作者の意図したであろう爽快感が実現されていて、なかなかの作品だった。確かに、今時の3Dポリゴンをバリバリに使った作品に比べたら、ドッグファイトというよりも単なるシューティングゲームなんだけど、それはそれで割り切った作りというのが良かったような気がする。

私からすると少し難易度高かったけど、でも結構遊べた名作だ。