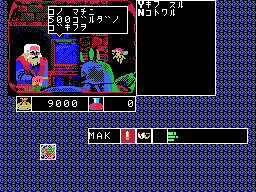

| メーカー | 工画堂 | 発売日 | 1987-04 |

| 機種 | MSX | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★☆☆☆☆ |

|

この当時では珍しくなってしまったくらいの「本格RPG」。しかも、なんの続編でもない。色々と新鮮だった。 |

●

ガリョウイザタタン

86年の総括でも、PC版としてこのゲームに触れているが、私が実際にクリアしたのはMSX版なので、今回改めて取り上げる事にする。

このゲームは、RPGというジャンルに入る。しかも、バリバリの正統派RPGだ。

当コーナーをずっと読んでいる人なら(あるいは当時のゲーマーであれば)分かると思うが、この2年前くらいからRPGというジャンルが急激に増え始めた。あまりに増えすぎたため、似たようなゲームも多くなり、当然ながら各社どこで独自性を出すか頭を悩ませたものである。

それに対する一つの答えが、次の次の次の回で取り上げる「ザナドゥ」に代表される、いわゆる「アクションRPG」という奴だ。本質的に、ゲーム内のキャラの成長がそのまま強さとなる『正統』のRPGと違い、操作しているプレイヤーの上手さが反映されるという点でやや邪道なのだが、しかし単なる経験値稼ぎゲームからの脱却としては悪くない手法であった。

また、舞台をファンタジー以外のものにしたり、コミカルなイメージのゲームにしたり、あるいはやたらアニメチックにしたりと各社頑張っていた。

そんな中、時代に逆らってというか、アクションでも何でもない、バリバリ剣と魔法の世界が舞台という本当に普通のRPGを、工画堂スタジオは出してしまったのだ。

私はこのゲームのあるシステムを初めて知った時、驚いたというかむしろ笑ってしまった。というのは、このゲームでは初期状態だと自分の立っている1マスしか見えないのだ(1マス=1歩分。ちなみにドラクエのような見下ろし型ゲーム)。

このシステムは、当たり前だけどかなり極端だ。この当時では、すでにドラクエのように1画面丸々マップを表示してスクロールさせるゲームなんかザラだった。それでもPCゲームだと、まだウインドウを作ってその中で表示というゲームもなくはなかったが、さすがにウインドウが1マス分などというものは他になかった。

ま、1マスと言っても実際良く見ると周囲のマスの内容が1ドットくらいはみ出て見えるので、隣が障害物なのかどうかくらいは分かる(それすらわからなかったらきつい)。

で、とりあえずゲームそのものにマップがついてくるので、大体このへんかなと見当をつけながらじわじわ進めていく。良く見ないと、自分がどこを歩いているかアッと言う間に見失う。最悪、川に落ちる。落ちたらひどい目にあう。

さて、このゲームは何につけても世知辛い。視界についてもそうだが、その他の点についても同様だ。

例えば、この当時のゲームの流行なのだが、倒しちゃいけない敵というのがいて、倒すと「知名度」が下がる。そして往々にしてそんなモンスターの中に倒すとおいしい敵がいたりするんだよな。でもグッと我慢したりしなきゃいけない。

そして武器などの装備は基本的に消耗していく。しかも、敵がやたら強い。だからあんまりてこずっていると、冒険で得られた金を全部装備の補充にあてなきゃいけないばかりか、場合によっては赤字になる。

要するに、装備の補充費(支出)を上回るだけの収入を得られる敵を上手く見つけて倒さないと、一向に冒険が進まない。

そうやってバランスを見つけながら戦っていくのだが、これが軌道に乗せるまで大変でね。今のゲームからは考えられないくらい、地道で忍耐力を必要とする作業を強いられる。

が、こういう地道な努力をするゲームというのは、それが報われると嬉しいものである。

仲間が増えてくると、同じ敵を倒すのにも少ないコストで倒せるようになる。それでお金をためて、鍛冶屋を雇うと、なんと装備が消耗しなくなる。この状態にまで持ってくればベストである。

とは言っても最後の方の洞窟はまた格別にきついので、凄く楽になっていくというほどのものでもないのだが。

そんな感じで、この87年あたりから徐々に姿を消し始めていた「根性系RPG」の最後の生き残りみたいなゲームだった。

私はこのゲームはクリアしたのだが、今となるとあまり記憶に残るものが無い。ゲームとしてややインパクトが薄い。

が、唯一敵の名前だけはなぜかインパクトありまくりで、記憶に残ってる。「ナガーベ」とか「アギャーマ」とか、一度聞いたら忘れられないような名前ばっかりだ。ラスボスに至っては、テラリンなどというしまりの無い名前だったりする(その割に超激極強い)。

なんとなくこの「ナガーベ」だの「テラリン」だのは、制作者の名前かなんかをもじったような気がしないでもない。

この後続編も出なかったし、あまり大人気の作品というほどでもなかったが、まっとうなRPGらしいRPGを作ってみましたという、多少好感の持てるゲームではあった。