| メーカー | タイトー | 発売日 | 1986-07 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | アクション |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

| ビデオゲーム初期の作品「ブロック崩し」を現代風にアレンジしたもの。シンプルさがかえって新鮮だった。 |

●

温故知新

思えば、ゲーム業界ではこのゲームを境に「リバイバルブーム」なるものが起こり始めたように思う。

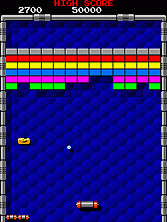

このアルカノイドのゲーム内容は、一言で言うと「ブロック崩し」である。ダイアル式のコントローラでパドルを左右に動かし、ボールを跳ね返しつつ画面上部のブロックを崩していく。ビデオゲーム黎明期のゲームだ。それを上手く86年代風にアレンジしてある。

何度か書いている通り、86年頃は急激なゲームの多様化(生物学的用語で言うとエクスプロージョン)が起こり、様々なジャンルのゲームが生まれると同時に内容的に複雑になっていった。

ところがアーケードゲームのように、お客さんに1回ずつプレイしてもらってなんぼというゲームでは、あまりに複雑になりすぎていると最初から敬遠されるという欠点があった。実際、この頃のゲームはその傾向が出ていた。誰がふらっと訪れたゲームセンターで、イシターの復活をやると言うのだろう。この時代には、もはや基本的ルールすらインストラクションカードだけじゃ分からないような難しいゲームも色々と出ていたのだ。

そういう風潮のカウンターとして出てきたのが、このアルカノイドと言える。ゲーム内容は単純だし、それに誰でも知っているような題材である。操作も直感的で、何も知らない人でも気軽にプレイできる。

8方向レバーではなく、アナログ的な動きをするダイアルという入力装置も、より直感的なプレイに繋がっていた。当時は8方向レバーなどのデジタル入力式が主流だったため、マーブルマッドネスやスペースハリアーなど、アナログ性を取り入れたゲームというのは新鮮に感じた。

一応、ゲーム内容も昔のブロック崩しというままではない。グラフィックなどがリアルな方向に強化されていたし、またアイテムによるパワーアップ、ボールを邪魔する敵の存在など、当時の流行に合わせた様々な変更が加えられていた。

このような、原点回帰的な内容が受け、アルカノイドは大ヒットゲームになった。誰もが並んでプレイするというようなゲームではなかったが、どのゲーセンにも出回り、また非常に長い期間稼動していた。

私もこのアルカノイドは、「そこに目をつけたか」と非常に感心した。また、実際のゲームもかなり楽しんだ。やっぱり他の多くの人と同様、この時代の小難しいゲームにやや食傷気味で、何も考えずに軽く遊べるこのゲームが一種の「癒し」をもたらしていたのだ。

新しく加わった「アイテム」というアイデアも、ブロック崩しという点で考えれば邪道であるが、結構アクセントになっていた。ボタンを押すとショットが出るようになるというアイテムはどうかと思うが、横幅が広がるエクスパンドや、ボールが分裂するディスラプションなどは、取ると結構気持ちがいい。ディスラプションというアイデアは、どことなくピンボールにおけるマルチボールを思わせる。制作者が意図したかどうか知らないが(恐らくしてない)、よりピンボール的な楽しさが加わったと言ってもいいだろう。

このゲームを契機に、ちょっと昔のゲームを作り直してみようか、というような風潮が少しずつ出てきた。と言っても、この時点でビデオゲームの普及から数年した経ってなく、過去に出たゲームの数もたかが知れているので、あまり大きなムーブメントとは言えなかったが(そして、成功したとも言えない。例えばタイトー自身、この後何度もインベーダーのリメイク版を出すが、ヒットしたようには見えなかった)。

また86年はこのようなゲームが登場したと同時に、続編物や似たようなアイデアのゲームがたくさん出た年でもあり、ゲームのアイデアが少しずつ枯渇しはじめた感のある年でもあった。実際、この86〜87年でほとんどのゲームのアイデアが出揃ったという感もある。あとはそれを少しずつ改良していった、みたいな。

アルカノイドのヒットは、原点回帰と言えば聞こえはいいが、アイデアの枯渇をも意味しているように感じられた。