| メーカー | セガ | 発売日 | 1986-07-20 |

| 機種 | セガmkIII | ジャンル | アクション |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

| セガmkIIIの名作アクションゲーム。当時大人気だった同名コミックを原作にした、良く考えると普通のスパルタン系ゲーム。 |

●

新時代への期待

確かセガmkIIIのゲームを扱うのはこれが初めてだと思う。セガゴールデンカートリッジシリーズの第2弾にあたるゲーム。第1弾はファンタジーゾーンで、実はそっちも扱おうと思っていたのだが、アーケードの時やったからいいかという感じでスルーしていた。

(ただ、本当にファンタジーゾーンが第1弾かは曖昧。もしかしたらダンプ松本の可能性がある。私の記憶では、ダンプ松本が先に出ていたとは思うのだが、それがゴールデンカートリッジシリーズだったかが思い出せない)

ご存知の通り、原哲夫と武論尊の有名な漫画「北斗の拳」を題材にした、いわゆるキャラゲーである。恐らくこの時点では北斗の拳はまだ連載中ではなかったかな。当時の人気は恐ろしいくらいの漫画であった。

ゲームの方も、今でも「名作」として記憶されている。ネットで調べてみると、良かったという声が多い。

ゲームとしては、ごく普通のアクションである。障害物も何もない地面をひたすらに右に向かって歩いていき、わらわらと前後から涌いてくる敵をパンチとキックで倒して進む。ま、この時代には良くあったスパルタンX系のシステムである。途中で中ボスが出てくる。ハート様など、原作でおなじみの奴だ。

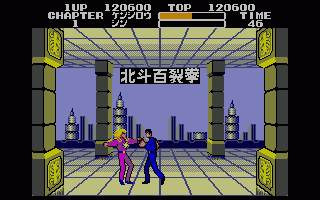

で、ステージの右端にまで達すると、ボスとの戦いになる。ボス戦は道中とは少しだけ違い、キャラが一回り大きいスプライトで表示される。ボスとの戦いは1対1で、感じとしては対戦格闘ゲームっぽい。そして最後の一撃を入れると、「北斗百裂拳」などの文字とともにその技が撃ちこまれ、気持ちが良い。

大体ゲームシステムとしてはそんな感じだ。

さて、システムだけ読むと、非常にありがちなゲームだ。斬新なアイデアなど一つもなく、その当時には掃いて捨てるほどあった横スクロールアクションの一つにしか過ぎない。

ではなぜ「名作」などと呼ばれているのか。

まず一つは、単純なアクションながら、なかなかバランス良く作られているというところがあるだろう。適度な(多分今やると難しいけど)難易度で、上手く立ち回らないとなかなか進めない。また中ボスや大ボスが特徴的で、原作のイメージを再現しているばかりか、ゲームとしても上手くアクセントをつけているというのも挙げられる。トキなんか凄く強くて、力押しじゃなかなか勝てない。良く出来ている。

しかし私は、もう一つの要素があると思う。それは、「ファミコン以外の機種への期待」ではなかったかと。

実際今考えてみると、この北斗の拳は確かに面白い事は面白いけど、ありきたりなゲームであるという事は間違いない。それが「名作」と言われているのは、実体的なゲームの面白さだけでなく、目新しさ、つまりセガmkIIIという機種への期待感がその時の評価を高めていたのではないかと思う。もしこのゲームがファミコンでそのまま出ていたら、多分一山いくらのアクションゲームとして埋もれていたと思う。

当時は本当にファミコン全盛で、ゲームが出まくっていた。その流行の裏で、この頃からは少しずつファミコンに飽きてきた人も出てきたのではないかと思う。

特に、アーケードとの差はこの86年では歴然だった。83年当時は、ドンキーコングなどが高いレベルで移植できたが、86年くらいにはもうスペースハリアーや沙羅曼蛇などが登場しており、アーケードのハードの能力がファミコンのそれをはるかに凌駕していた。

従って、もうすでにファミコン以上の能力を持つマシンの登場が待ち望まれていたのだろう。セガmkIIIは、はっきり言ってファミコンと大差ないのだが、それでも新しいものを提供する事が出来た。北斗の拳は、ファミコンよりも綺麗な画面を構成していたし、ボス戦などもなんとなくファミコンじゃ出来ないだろうな、という感じだった。

そこで、そういう「ファミコン以上」というところが一つのステータスになって、優越感や将来への期待感を伴い、評価を押し上げていたのではないかと思う。少なくとも私はそうだった。

なんか悪口っぽくもなっちゃったけど、ゲームがつまらないという事はない。ありがちである事が即つまらない訳ではない。そこにゲームとしての良いバランスがあればいいのだ。

北斗の拳は、ただ単にコミック人気に乗ったり、あるいは先進ハードの優位性に頼るだけでなく、ゲームとしてのバランスがちゃんとあった。だから「名作」なのだろう。