| メーカー | エニックス | 発売日 | 1986-05-27 |

| 機種 | ファミコン | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★★★☆☆ |

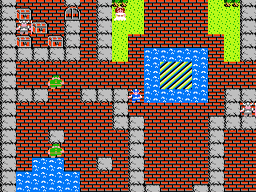

| 日本を代表するRPGとなったドラクエシリーズの第1弾。適度なチープさと鳥山明の絵が良くマッチしていた。 |

●

じゅもんがちがいます

大ヒットシリーズとなり、日本を代表するRPGと呼ばれるようになったゲームの第1弾。

ある日、その頃良く遊んでいた友達が、「ドラゴンクエスト」のチラシを学校に持ってきた。面白そうなゲームがある、と。確か黒っぽいチラシで、鳥山明のイラストが描いてあり、中にはアレフガルドのマップが掲載されていた。

その頃は鳥山明もドラゴンボールで人気を博していたし、堀井雄二もポートピアなどが個人的に好きだったので、評価していた。そこから、ゲームとしては面白そうだと思った。が、RPGとしてはやっぱりお子様向けかなという印象は拭えなかった。ブラックオニキスの時にも書いたが、どうもRPGと言うとウィザードリィやウルティマのイメージが強く、それ以外の国産RPGが全部チャチく見えてしまっていたのだ。

結局その友達はドラクエを買う事に決め、私もつきあって一緒に買いに行った。確かに、ゲームのパッケージやROMから、面白そうなゲームのオーラが漂ってたね。いや、ほんとに。

そんで、更にもう一人一緒に買いに行った別の友達の家に行って、早速プレイする事にした。その時、主人公の名前を何にするかという話になり、結局なぜか私の本名にする事になった。細かい経緯は忘れたけど、今考えるとかなり厚かましい。そのソフトを買ったわけでもなく、また遊び場としてファミコンを提供した訳でもないのに、なぜ私の名前だったのだろう…。

それから3人でプレイ開始したのだが、いやなかなか楽しかったね。ご存知の通り、今から見るとドラクエ1というのはショボい画面にショボい内容なんだけど、当時はかなり楽しかった。地道にスライムを倒したり、スライムベスを倒したり、時々は冒険してみようかと遠出して、ゆうれいと戦ってみたり。ワイワイ言いながら、楽しくプレイした。

ドラクエは大ヒット作品となり、150万本ほど売れた。

結局ドラクエは日本におけるRPGのスタンダードとなり、日本のRPGと言えばドラクエと言えるほどの大ヒットシリーズになった。そして、雨後のタケノコのごとく類似ゲームが出回る事になったのだが、そこまでの現象になるのは続編であるドラクエII以降の話である。

初代ドラクエ自体は、ゲームの規模も小さいし、操作性もあまり良くない(何しろ、いちいち人に話し掛ける時に、その方向を東西南北で指定しないといけないのだ)。

しかし当時はそれで十分面白かった。ゲームシステムとしてはウィザードリィとウルティマをベースにして、単純化したような形になっている。この当時、PC界にはいわゆるRPGブームが起こっていたが、ファミコンの世界ではこのドラクエが先駆けであった。つまり、このゲームで初めてRPGに触れた人達も多かった。ドラクエはバランス的にも優れていたので、以後RPGの大ブームがファミコン界にも巻き起こったのは必然だろう。

例のドラクエを買った友達は、最初に私の名前をつけてしまったキャラでゲームを進めていたようだ。時折は私もそいつの家に行き、一緒にプレイしたりしていた。

ところがある日、「復活の呪文(パスワードの事)を書き間違えたらしく、プレイの継続ができなくなった」とその友達が言ってきた。このゲームはパスワードコンティニューで、何文字かの平仮名のパスワードを吐き出すのだが、写し間違いや、字が汚くて判別できないなどの理由で時折復活不可能になるのだ。

その時、そのキャラは結構進んでいて、ちょうどゲームの半分くらいにまで達していただろうか。それを最初からやり直すのはもったいないので、私とその友達(と更にその友達の弟)とで必死にパスワードの復元に挑んだ。似たような文字、濁点のあるなしなどのいかにも書き間違えそうな文字を別の文字にしてみたり、前後を入れ替えたりしながら、何度も「じゅもんがちがいます」と戦い続けた。

その甲斐あって、確かその翌日くらいの話だと思ったが、パスワードの復元に成功した。が、どうも復元と言うより、違うキャラになってしまったというのが正しいようだ。名前も一文字変わってしまい、私の美しく凛々しい名前が、いかにも間の抜けた絶妙な名前に変化してしまった。レベルも極端に上がってしまってるし、アイテムもおかしい。その先で1個しか手に入らないはずの重要アイテム(確か雨雲の杖)を、すでに2個も持っている。

どう考えても復活失敗というか、まるで蘇生に失敗した人間が何か狂ってしまったというようなラブクラフト的状態になってしまったのだが、その友達は豪気な事にそのまま進めてしまった。なので、そのすでに手に入れてしまった重要アイテムのイベントは、そのまますっ飛ばすという形になった。

しかしそれでも例によって、もう一つの重要アイテムである「太陽の石」については、やはり見つけるのが大変だった。

情報によると、最初の城であるラダトーム城にあると言うのだが、それらしい物は見つからない。仕方なく、私と友達とで交替しながら、城の全ての床に対して「調べる」を実行するという何ともご苦労な作業をする羽目になった。実際、ポートピアなどではこのようなしらみつぶし作戦が効く場面もあったので、そうしないと見つからないアイテムがあったとしてもおかしくない、と考えられたのだ。もちろん、今ではそんなのありえないけどね。

結局、ヘトヘトになるまで城の中を探し続けたが、見つからなかった。その「太陽の石」がどこにあったのかと言うと…これはやった人ならわかるよね。見つけた時には、「そこかよ!」みたいな心地よい驚きがあった(しかし、このトリックはウルティマIIかウルティマIIIで既出だったような…)。

その後ずっと後になって、私もファミコンを購入し、ドラクエで遊んだ。その頃はすでにドラクエもIVまで発売されていて、初代ドラクエののんびりした(すなわち、一つ一つのイベントをこなしていく合間の経験値稼ぎの時間が長い)テンポはちょっと苦痛であったが、それでも慣れてくれば結構楽しめる。

当時のファミコンの表現力や、ROMの容量から考えて、壮大な設定やシリアスなストーリーを持ったゲームを作ろうとしても、無理がある。ハードの制限および購買層との絡みで、どうしても内容が「お子様向け」にならざるを得ない。PCの方で大量に作られているRPGが、どれもこれも大人のムードを漂わせた物ばかりで(最初のWIZとウルティマがそうだもんね)、そのまま移植すればとてつもなくチープなものに成り下がる。

そこを上手くフォローしたのが、鳥山明の絵だろう。メーダやドロル、スライムやリカントなどのモンスターを、「かわいげがあってどこか憎めないけど、決してギャグではない」という鳥山明のタッチが上手く表現していた。世界の狭さや、内容的なチープさも含め、「そういう世界なんだ」と納得させる力が、鳥山明の絵にはあった。

こうして、傑作RPGであるドラクエIIに繋がっていくのだが、それはまた翌年の話という事で。

P.S. ちなみに、例のおかしくなったパスワードだが、その変になった方の名前が私は気に入ったので、以後全てのドラクエシリーズはその名前でクリアしている。というか、ドラクエに限らずほとんどのRPGはその名前でやっている。