| メーカー | セガ | 発売日 | 1986-04 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | シューティング |

| 評価 | ★★★★☆ |

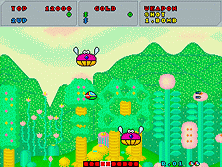

| セガの傑作ファンタジーシューティングゲーム。横円筒スクロールの舞台や、コインを集めて買い物をするシステムなど、斬新なアイデアを上手くまとめていた。 |

●

セガの奇跡

これも大変好きなゲームだ。グラディウスに続く満点を与えるかどうか大変悩んだが、とりあえずここは★4つという事にさせてもらった。

私が最初にこのゲームを見たのは、この86年の3月、長野のデパートでの事だった。

なんでも、このゲームはAOUショーが初公開で、その後4月以降の出荷という話だから、私が3月に見たのはロケテストバージョンだった可能性が高い。おぼろげな記憶では、自機がかなり連射性の高い武器を装備していたのだが、今考えるとそれはレーザーのプロトタイプだったかも知れない。

ちなみになんで長野かと言うと、その時私はちょうど小学校6年の終わりで、卒業の時期だった。そこで私のクラスだけで独自に企画したのだが、卒業旅行で長野の山奥に行こうという話になった。実は、その年はちょうどハレー彗星が来た年で、長野の山奥なら良く見えるだろうという事でそこにクラス全員で何泊かの旅行をする事になったのだ(ちなみに、天気があまり良くなくてハレー彗星は拝めなかった)。

その帰りに、恐らく駅の近くのデパートだと思うのだが、そこの屋上で初めてこのゲームを見かけたのだった。

前置きが長くなった。

ファンタジーゾーンは、いわゆる横シューティングなのだが、それまでのゲームの範疇に収まらない独特のゲームである。

まず、横スクロールではあるが、左右どちらにも進む事が出来る。ステージは左右に何画面分かあるのだが、両端が繋がっていて、いわゆる円筒状のマップになっている。このような方式は、フリッキーやシティコネクションなど当時のアクションゲームでは使われていたが、シューティングゲームではあまり多くはなかった。

そのようなルールなので、面の端っこに行ったらボス戦という従来のシューティングゲームと違い、そのステージにある「基地」を全部破壊するのが目的となる。このあたり、明確なルートを持たないという意味でなかなか斬新なルールである。

また、コインを集めて買い物できるというアイデアも搭載されていた。当時はPCや家庭用ゲーム機ではRPGが隆盛を誇っていたが、アーケードでは買い物ができるゲームというのはほとんど無かった。そういう、金銭の概念をゲームに取り入れると、じゃあお金を稼ぐにはどうするかというのがゲーム性に盛り込まれ、ゲーム化の仕方によっては「お金を稼ぐために時間をかけて何かをする」というような事態になってしまう。家庭用であれば一向に構わないが、時間あたりでどれだけの客にプレイさせられるかという「インカム率」を重視するアーケード業界では、お金や買い物の概念は意図的に敬遠されてきたフシがある。私も、最初はこの「買い物」というのはアーケードゲームとして純粋ではないと思った。

しかし、このファンタジーゾーンではコイン稼ぎが上手くゲーム化されていた。敵を倒すとお金を落とすのだが、その面が始まってからの時間が経過すればするほど、同じ敵でも落とす金額が小さくなっていくのだ。従って、お金を稼ぐために何かの「稼ぎ行為」をするよりも、むしろ素早くクリアした方がより稼げる事になる。

このへんは良く出来ていた。

面構成も良く出来ていて、ステージごとに色々な特徴がある。その特徴を理解するようになると、どの武器を購入すればいいか計画が立てられるようになり、とても楽しい。例えばステージ4は全ての基地が地面に張り付いているので、直線的に強い攻撃力が発生するレーザーを買うと良い(もっと激しいのは、ファイアボムを使ってそれをロケットエンジンで追いかけるという技)。あるいは雑魚のウザったい面は7WAYで蹴散らしたりというのも良い。

ただし、同じアイテムは買えば買うほど値上げしていくので、のちのちの事を考えて買い物をしないと、あとで困る羽目になる。

ボスも本当に良く出来ている。独特のデザインのボスが、それぞれ違った攻撃を仕掛けてくる。やっぱり弱点等がボスによって異なっており、中にはうまくやればヘビーボム一発で倒せる敵など、攻略法も色々ある。

例えばグラディウスなんかは、ステージは良く出来ているけどボスについてはあまり特徴がなかったので、このファンタジーゾーンはその点進化しているかなという気がする。

もちろん、それを支える音楽や映像も、かなりのレベルに達していた。

前にも書いた通り、この時点でのセガはFM音源の使いこなしに関しては他社より優れており、曲としても私好みのわかりやすい曲を多く作っていた。このファンタジーゾーンも、サンバ風に仕立てたりした明るい感じの音楽を使っていて、それが良く画面とマッチしていた。

絵の方も、中間色を多用した明るい色彩の画面作りをしており、またキャラクタやボスの造形も独特の雰囲気を出していて、大変素晴らしい。

カルテットの時も書いたが、この時のセガと言うのは(今もか…)、絵や音は良く作ってあるんだけども、どうにもゲームデザイン的にどこかが間違っていたり、詰めが甘かったり、「それじゃマニアしか楽しめないよ」と思っちゃうような、どこかしらいまいちなゲームを連発する会社というイメージが私にはあった。

ところが、このファンタジーゾーンは奇跡というか、天の配剤というか、何らかの突然変異で生まれてしまった大傑作のようだ。絵や音はまるっきりセガっぽいがゲームシステムやその割り切り具合がセガらしくない。どういう経緯で出来たのかは全然知らないが、とにかく出来てしまった。

そういう訳で、私もこのゲームにははまった。ちょうどこの頃、1年遅れで私の中でグラディウスブームが起きており、ゲームセンターでさんざんやっていたのだが、ファンタジーゾーンが出回ってからはこちらも良くやっていた。

本気でやり始めたのは、グラディウスの方が飽きてからだが、下手な私でも攻略法を覚える事で徐々に先に進めるようになり、最終面くらいまでは行く事ができるようになった(ラスボスはちょっと強すぎて、きつかった)。

結局一番ハマったのは86年の夏頃だった。この時期は、後にも取り上げるが個人的に熱いゲームが出まくった時期で、なおかつ気温的にもかなり暑かった。だから今でもファンタジーゾーンを見ると、小学校最後のクラス旅行や、その熱い夏の事など、様々な事が思い出される。あの時はゲームセンターが本当に面白かったなあ…。