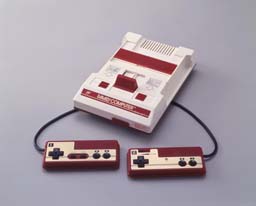

| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1983-07-15 |

| メディア | ROMカートリッジ | 定価 | 14,800円 |

| CPU | リコーRP2A03 | GPU | リコーRP2C02 |

| 動作周波数 | 1.79MHz | 解像度 | 256x224 |

| メインRAM | 2KB | ビデオRAM | 2KB |

|

ゲームというものを、新しい一つの娯楽文化として築き上げた不滅の名ハード。家庭用ゲームの全てがここから始まったと言ってもいい。 |

●

神話の始まり

どうにも、ソフトのレビューにポツポツとハードウェアのレビューが混じるのが読みづらい気がするので、独立させる事にした。初回は、ファミリーコンピュータ(ファミコン)である。言わずと知れた、文字通り家庭用ゲーム機の代名詞ともなっている、大ヒットゲーム機である。

一応、このハードウェアレビューの最初という事でこのファミコンから出させてもらうが、もちろん家庭用ゲーム機としての第一号機だったわけではない。

世界初の家庭用ゲーム機と言えば、アメリカで開発されたオデッセイとなる。パドル式のゲーム機で、テレビに繋いでプレイする。一応、電子ゲームそのものとしては、商用ベースではないもののミニコンなどで作られたものがあったが、いわゆる「ビデオゲーム」という分野ではオデッセイのゲームが初になる。

このオデッセイのセールスは芳しくなく、やがて生産を終了するが、オデッセイのピンポンゲームに影響を受けたのが、アタリ社である。オデッセイのピンポンをそのまんまパクってハード&ソフトを作り上げた。それが1972年の「ポン(PONG)」である。ポンは当初はオデッセイ同様家庭用テレビに繋いでプレイする事を想定していたようだが、最終的にはアーケードゲームとして、いわゆるゲームセンター向けに出荷される事になった。

このポンは大ヒットし、アタリは次々と類似ゲームを出したし、世界中でデッドコピーが作られた。日本では、1973年にセガが「ポントロン」、タイトーが「エレポン」をアーケードで出した。この両者のどちらが早かったかは不明なようであるが、どちらかが日本初のビデオゲームという事になる。

家庭用向けとしては、1975年にエポック社が「テレビテニス」を出している。これが、日本における家庭用ビデオゲーム機第一号なのではなかろうか。

続いて、1977年に任天堂が、「テレビゲーム15」と「テレビゲーム6」を同時に出す。前者が15,000円、後者は9,800円だそうだ。名前の通り、それぞれ15本、6本のゲームが入っている。Wikipediaを見てみると、テレビゲーム15と6は全く同じ工程で作られており、そのうちゲーム9つ分に繋がる箇所を殺したのが6という事になる。だからテレビゲーム6を9,800円で売るのは完全な赤字だったのだが、任天堂の策略は成功し、9,800円という安さで目をひきつけておいて実際には「それならば…」と15の方を買わせる事に成功したようだ。また、業界参入を考えていた他社への牽制にもなったようだ。9,800円のゲーム機と言ったら今でも安い部類だからね。

その後、エポック社がシステム10、テレビ野球ゲームなどを出し、ついにカートリッジ交換式のカセットビジョンを発売する。本体が12,000円とかなり安いが、これには秘密があり、このハードにはなんとCPUが無い。ゲームカートリッジ側にCPUがあるのだ。つまり、ソフト一本一本にCPUが搭載されている。低機能だが、かなり売れたようだ。ただこのハードは入力装置に問題があり、ゲーム機本体そのものに直付けされているのはいいとして、1P側は左にレバー、右にボタンなのに対し、2P側は左にボタン、右にレバーという形になっている。要は左右対称に作られている。なんでこんな理不尽な形式にしたのだろうか…。

その後、バンダイが1982年にインテレビジョンを、トミーが1982年にぴゅう太、バンダイが1983年にアルカディア、そしてセガが1983年にSC-3000とSG-1000(SC-3000からキーボードを無くしたもの)を発売し、ようやくここで任天堂のファミリーコンピュータの出現となる。

このようにしてみると、ファミコンが出るまでの家庭用ゲーム機業界というのは、様々な会社が様々な機種を出していた、混沌とした状態だったようだ。

ファミコンの性能諸元を軽く書いてみる。

CPUはリコーのRP2A03で、これはモステクノロジーのMOS6502の互換CPUである。6502はこのようなゲーム機関係のハードでは大変人気の石であった。モステクノロジーは、モトローラをスピンアウトした人達が作った会社で、ちょうどインテルとザイログの関係にあたる。6502は圧倒的に安く、モトローラの8ビットチップMC6800やインテルの8008が200ドルだった時代に、わずか25ドルで発売された。しかも、性能が特に劣るわけでもなく、徹底的な簡素化の結果多くの場面で少ないクロック数で命令が実行され(その事から、RISCチップの考えを先取りしたとも言われる)、主にホビー用途で良く採用された。ファミコン以外にもアタリ2600、コモドール64、PCエンジンなどで使われている。

また、グラフィックチップもリコー製のRP2C02が使われており、解像度が256x224、52色まで表示可能である。このチップは、8x8ドットのスプライトを、画面内64枚、水平に8枚まで表示する事ができる。1スプライトには、3色まで割り当てられる。更に、BG専用のプレーンを2枚持ち、縦か横かどちらか限定になるもののハードウェアスクロールが可能である。

これらのグラフィック性能は、当時のゲーム機の性能を考えると圧倒的である。わずか54x62ドットの解像度しか持たない、モザイクとまで皮肉られるカセットビジョンは論外としても、当時主流のTMS9918(MSX、SC-3000&SG-1000、ぴゅう太などが採用)の表示能力は、256x192ドットの画面内16色、単色スプライトが32枚までという物であり、ファミコンはこれらのハードとは一線を画した。

音源機能も一応豪華にはなっている。多くの機種が、PSGかそれと同等なチップを積む中、ファミコンはCPUであるRP2A03に直接組み込まれた音源を使用しており、PSGのような矩形波だけでなく、三角波と6bitのデルタPCMを鳴らす事ができる。矩形波にしても、ギザギザの周期の比率(デューティ比)をいじれるなど、かなり変わった仕様の音源となっている。これを利用して、様々な音楽が生まれた。

コントローラは、十字キーとA、Bボタンがメインで、標準で2つのコントローラが本体から伸びており、1コンにはセレクトとスタートボタンがあり、2コンにはマイクが存在している。マイクは文字通りマイクで、ボリュームを上げて声をかけると、テレビ側から音が出てくる。これを利用したゲームも無くもなかったが、あまり使われていなかった。このような構成のため、例えばゲーム中のポーズなどの操作は2コン側からは出来なかった。

また、ファミコンは拡張性が豊かであった。本体前面にある拡張端子は、デフォルトで1コン側の操作に代わるジョイスティックなどの入力装置を繋げる事が出来た。その他、キーボードやファミリートレーナー用のマットなど、様々な機器を取り付ける事が可能で、このスタイルは後々にも引き継がれた。

カートリッジ端子からも、本体の機能をかなり乗っ取る事ができ、それを利用して拡張音源を取り付けたりした。極めつけはディスクシステムで、クイックディスクを利用した磁気ディスクのゲームシステムが任天堂から1986年に発売された。メディアが変わるだけでなく、読み込み用のRAMと、拡張音源も組み込まれていた。

上記のように、性能的には、1983年当時ではぶっちぎりで高かったと言える。それがのちのちまで息長く人気を保ち続けた理由でもあるのだが、実際1983年当時であると、解像度がなんとかとか、スプライトの同時表示数がどうとか、そういう情報は消費者に全く流れなかった。そういう事を理解する下地が無かったし、それにゲーム雑誌のようなものもなく、消費者に伝えようが無かった。

従って、高性能かつ安価でありながらも、出だしが好調だったわけではないようだ。しかし、セガと同様、この時点では任天堂もアーケードゲームメーカーであった事、更にゲーム&ウォッチの人気により、単なる花札屋以上の知名度があった事が幸いしたようだ。ドンキーコング、マリオブラザーズなどはゲームセンターでも人気のソフトであり、それがかなり高いレベルで移植されていた事は、初期の購入者の家で遊んだ人達の間などから徐々に評判として広がっていき、静かに人気を呼んでいった。

「このハードは他とは違うぞ」とはっきり思わせたのは、やはりナムコのゼビウスからだろうか。ナムコはギャラクシアン、パックマンなどアーケードの人気作を移植し、ハドソンと並んでかなり初期のうちからファミコンに参入したメーカーだが、そのゼビウスの出来はなかなか良く、アーケードとそっくり同じと言うわけではないが、遜色のない仕上がりだった。これはカセットビジョンでも、ぴゅう太でも、SG-1000でも、いずれも全く不可能なレベルである。

そういう事から、発売後1年半くらいでもう家庭用ゲーム機のスタンダードとしての地位は確立したのだが、その後のスーパーマリオブラザーズが爆発的な人気を呼び、ゲーム機としてのスタンダードどころか男子小学生の遊びのスタンダードと言えるくらいまでに普及した。

その後の経過は、この後のビデオゲームレビューを見てもらえば分かるが、例えばドラクエやファイナルファンタジーと言ったRPGのヒット作を生み出したり、ファミリーベーシックやディスクシステムのような拡張機器が発売されたり、大変盛り上がった。

これを書いている2009年現在からは考えられないが、この当時はわずか16K〜32Kバイトの容量でゲームが作られており、数人単位のスタッフで数ヶ月というスパンでゲーム開発が行われていた。それでいて、売り上げは今よりも多かったりする。そういう意味で、ゲーム業界が大変にぎわった時期でもあり、今に至るゲーム業界の様々な下地を作り上げたと言っていいだろう。

その人気は、他社からメガドライブ、PCエンジンなどと言った高性能ハードが出ても一向に衰えず、結局1990年に任天堂が出した後継機のスーパーファミコンまで、きっちりと売れ続けてバトンを渡す事になる。

今見ると、プラスチックのちゃちい本体で、イジェクトレバーはすぐきしむし、コントローラのケーブルはやたらと短いし、そのくせアダプタやカセットの接触はシビアで、ファミリーベーシックのような背の高いカセットだとちょっと触っただけでダウンしてしまう。

そんなおもちゃのようなマシンだが、その白地にあずき色が基調となった本体、そしてnintendoのあの書体のロゴを見ると、なんかこう、夢がつまったというか、ワクワクさせてくれるような感覚が湧いてくるんじゃないだろうか。ファミコンとは、そういうハードだった。