| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1983-09-09 |

| 機種 | ファミコン | ジャンル | アクション |

| 評価 | ★☆☆☆☆ |

|

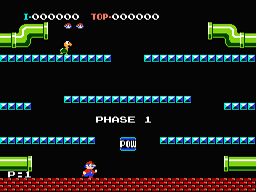

任天堂のファミコンゲーム第6弾。マリオと弟のルイージが、謎の亀や蟹と戦う。共闘する事も、相手の妨害をする事も可能という半対戦ゲームと言える。 |

●

ファミコン時代の始まり

ゲーム&ウォッチで人気を集めた任天堂は、1983年7月にファミリーコンピュータ(通称ファミコン)を発売する。当時家庭用ゲーム機と言えば、「アタリ2800」や「SG-1000」、「カセットビジョン」などがあり、任天堂は決して先駆者と言える立場ではなかった。しかし結果的にファミコンは大ヒットした。いや、大ヒットなどという言葉じゃ語れないくらいの人気を生み、それは社会現象となり、子供の遊びを一変させ、ある意味人間の生活に深い影響を与えてしまうくらいの商品となった。

なぜ他のゲーム機はそうはならず、ファミコンがずば抜けたヒットになったのかを理論的に説明するのは難しい。

ただ、まず最初にソフト資産ありきというのは今も昔も変わらない任天堂の特徴だ。任天堂はこのファミコンに先行し、アーケードやゲーム&ウォッチで成功を収めており、例えば競合他社であるセガ、カシオ、エポックなどに比べてはるかに「あのゲームが家で出来るなら…」という期待感があったのだろう。

そして任天堂は、単に面白いゲームが多いだけではなく、つまらないゲームが少ないという安定感があった。ファミコンの価格は家庭用ゲームのハードとしては決して高い方ではなく、むしろ安い方と言えたが、主要な購買層である小中学生からすれば簡単に買える物ではない。もしどれか一つ買うなら、面白いゲームが沢山供給されそうな機種、というのはゲーム機選びの不変の基準だろう。そういう意味で、ファミコンは大きなリードをしていたと言える。

と言う事で、早々に私の家の周りにもファミコン購入者が出た。当時うちの隣に住んでいた人が買った。その時私は団地に住んでいたのだが、うちの隣の人はその団地の仲間数人と金を出し合って買ったそうだ。

で、行ってみた。「ドンキーコング」が置いてあった。やってみた。アーケード版とはちょっと違うけど、面白かった。欲しくなった。でも金が無いから買えなかった。

この、金が無いからファミコンが買えないという事態は更にこの後ずっと続くのだが、それについてはおいおい語っていく。

任天堂はまずファミコン発売と同時に、「ドンキーコング」「ドンキーコングJr」「ポパイ」とアーケードの人気作を中心にソフトを揃えた。そしてその後、「五目ならべ」「麻雀」とアーケードとは異なる路線のいわゆる家庭用っぽいゲームを出す。そして、この「マリオブラザーズ」を発売する。

「マリオブラザーズ」は、ファミコン初の二人同時プレイゲームとなる。元々当時のアーケードゲームは、一応レバーやボタンなどのコンソールが二つずつついているのが主流であったが、それらは二人同時プレイのためにあるのではなく、二人交互プレイのために存在した。…今から考えると、二人で交互にプレイする事に何の意味があるのかさっぱりわからないが、とにかく当時の多くのゲームは二人で交互にやる事が可能になっていた(今はこういうゲーム見かけないね)。

このゲームの特徴は、二人で同時にプレイできるのだけど、それが「協力も対戦も可能」というシステムになっている事だ。つまり、一応ゲームの目的が面をクリアする事にあるので、それに向けてお互い協力しあう事も可能になっているのだけど、敵の方に相手を押しやる事により、バトルする事も可能になっている。

このような、協力も対戦も可能というスタイルは、この後も「バルーンファイト」や「アイスクライマー」といったタイトルに引き継がれていく。このスタイルは、「マリオブラザーズ」で偶然確立されたものではない。元々このゲームはアーケードで開発され、ファミコンには移植という形なのだけども、そのアーケード版のインストカードにはすでに協力も対戦も可能である事が書かれている。つまり、開発当初からこういうスタイルを目指して作られていた事は間違いない。

が。私はあまりこのようなゲームはやらなかった。なぜか? それは勝てないからだ。最初から戦いだと思ってはじめればいいものの、そうでないのに唐突に戦いが始まると、ゲームの下手な私はすぐやられてしまい、なんとなく納得のいかない気分になるからだ。

私が現在のようにおだやかで平和主義な人間になったのは、きっとゲームが下手だったからだろう。これでゲームが上手かったら、他人を叩き落す事に夢中になり、傲慢、わがままな性格になって、負けそうになったらリセットなどという人になっていただろう。南無南無…。