| メーカー | BPS | 発売日 | 1985-12 |

| 機種 | MSX | ジャンル | RPG |

| 評価 | ★★★☆☆ |

| 国産RPGの草分け的作品を、MSXに移植。微妙に画面構成や謎が変わっていたが、全体的に良く移植されていた。 |

●

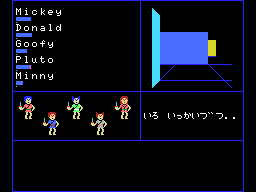

イロイッカイズツ

私の大好きなゲームの登場だ。

私が小学生の頃良く遊んでいた友達のAだが、そいつがある日「俺RPG買おうかと思ってるんだけど」と言い出した。当時私の頭の中でRPGと言えば、ウィザードリィやウルティマ、ファンタジアンやバーズテイルというのが頭にあったから、「少し難しいんじゃないか?」とアドバイスしておいた。何しろ当時我々は小学生だったし、RPGと言うとかなり難しいイメージがあったのだ。

結局そのAはRPGを買ったのだが、それがこのザ・ブラックオニキスだった。

ザ・ブラックオニキスは、84年の初頭に、BPSがPC-8801用に開発したRPGである。その後各機種に移植されたが、MSXはかなり遅かった。

ゲーム内容としては、ウィザードリィから難しいところを一切省いた3Dダンジョンゲームと言える。ウィザードリィは、元々テーブルトークゲームのD&Dの雰囲気をPCで再現するために、各種族や職業、アイテムや魔法など細かく細かく(とてもコンピュータRPGの始祖とは思えないくらいに)設定されているのだが、このブラオニではそれらは一切カットされている。職業もない、魔法もない、宝箱もない(だから当然アイテムもない)。とにかく、ウィザードリィを極限まで単純化したようなゲームである。

そのように考えると、それより前にウィザードリィという素晴らしいお手本がありながらのこの出来は、比べてしまうと「手抜き」と言われても仕方のないものだ。しかし、日米間でプログラム能力等に大きな格差があったのを考えると、この当時の日本のPCゲームとしてはまずまず良くやったレベルである(ちなみにブラオニの発売は84年初頭だが、ウィザードリィの日本版の発売は85年末なので、あくまで日本の中で考えれば、ブラオニの方がはるかに先に出ていた)。

そしてまた、日本のゲーマーのスキルというのもまたアメリカに対してレベルが低かったので、当時はブラオニくらいでちょうど良かったのかも知れない。そもそも、本当のマニアはウィザードリィのApple][版を輸入してやっていたのだから(「MURASAMA」「SHURIKENTA」などと聞いてニヤリとできるあなたは立派なマニアだ)。

さて、私もその友達のAのところでブラオニに触れたのだが、もうほんと洋ゲーと言われても「そうか」と納得してしまうくらい、不思議なテイストのゲームだった。

まず、キャラの外見をエディットできるのだが、これがロクな顔とかがなく、どうにも人間離れしたショボい顔を選ばざるを得なかった。で、洋服等も買って変化させる事もできるのだが、このゲームではキャラクタの装備で鎧や兜を買うとキャラグラフィックが変化するので(数少ない、ウィザードリィからの拡張ポイント)、最初にどんな顔や服にしても鎧兜をつけると見えなくなって意味ないんだけど。

それで、パーティを5人組んで、冒険を始める。ウィザードリィでは、ダンジョンの入り口というのは1つしかないのだが、ブラオニでは入り口が複数ある。そこで自分のレベルに合わせて、ダンジョンの浅い階と地上を行ったり来たりする。

しかし今思うと、昔はノンビリゲームしてたね。なんか今のイメージだと、昔の方が遊んでいられる時間が長かったから、ゲームなんかもたくさんやってた記憶があるけど、全然そんな事はない。例えば今ブラオニをやると、2〜3日もやれば地下5階くらいまで余裕でたどり着けるだろう。しかし昔は、そこまで行くのにかなり時間かかった。ゲームばかりやってるようで、一日あたりの遊んでる時間は非常に少なかったんだね。なんか何週間もかけて、ジワジワ進めていった。

このゲームの有名なモンスターに、「クラーケン」がいる。先ほどダンジョンの入り口が複数あると書いたが、その一つが「井戸」である。これは地下5階まで続く、広さ1マス分のダンジョン(?)なのだが、その地下5階にクラーケンがいて、ここだけは必ず戦闘になる。そこでこのクラーケンを倒さないと先に進めないのだが、これがまた異常に強い。なので何も知らないでこの井戸に潜ると、確実に殺される事になる。

こういう細かい演出は、一匹一匹の敵に思い入れができるので、なかなか良い仕組みだった。全体的に、敵はパーティを組んでこないし、単調なゲームではあるのだが、それでもできる範囲で敵に特徴をつけようとしていて、好感が持てる。

で、このゲームは異常にバランスがシビアだ。敵の強さと得られる経験値との間に、今の我々が普通に考えるようなバランス感はない。

最初の頃はいい。そこそこのバランスを保っている。しかし、このゲームでは「レベルが1上がると、同じ敵から得られる経験値は半分になる」というシステムを取っているので、レベルが5とか6とかになると、極端にしんどくなる。戦っても戦ってもレベルが上がらない、という羽目になる。

普通のRPGだと、レベル上げのきつい場面になっても、例えば強い相手と戦ってリスクを負いながら短期間で上げるか、弱い相手と地道に戦って上げるかという風に計画を立ててレベル上げができるのだが、ブラオニはそんな風になっていない。いつでも死のリスクと戦いながら(回復魔法なんか無いからね)、それでも地道に上げるしかない。簡単に上げる方法がないのだ。かと言って、弱い敵から得られる経験値は0に近いので、結局今戦える最強の相手を倒していくしかない。

また、普通のRPGでは、レベル上げのきつい場面の救済措置として、きつくなる場面の町では強い武器が売ってるとかでバランスを取り、お金さえためておけば楽できるという逃げ道を用意しているのが普通だ。しかしブラオニの場合、最強の装備が比較的早い段階で揃ってしまうので、その後は純粋にキャラクタのパラメータに頼って戦っていくしかない。

そんなシビアなゲームでありながら、死んだキャラを復活させる方法がない。死んだら、その場で消滅である。ロストである。

一応、セーブした場面に戻る事もできるが、MSX版はセーブがカセットテープにされるので、あまり頻繁に読み書きしたくはない。

そこで、キャラが死んだらどうするのかと言うと、ダンジョンや町で出会う冒険者をスカウトするのが常套手段である。時折、敵とエンカウントするのと同じ仕組みで別の冒険者に出会えるので、仲間に誘うと時々パーティに加わるのだ。

基本的にダンジョンで出会う冒険者の方が強かったりいい装備を持っていたりするので、中盤あたりではガンガン入れ替えていくと比較的楽に強くなる。

ところでこのブラオニは、PC-88版等ではそういう冒険者キャラもなんとなく人に見えるような名前を持っていたのだが、MSX版ではなぜか完全ランダムなアルファベットになっている。なので、気がつくとパーティが全員「Zuxigisu」とかそんなような名前のキャラばかりになってしまい、なんとも感情移入の出来ないシステムではあった。

このゲームをやって最も印象に残るのはやはり地下7階、別名カラー迷路だろう。そもそも、地上に「イロイッカイズツ..」という謎のメッセージがあり、何のことか最初はさっぱりわからないんだけども、ここまで来ると意味がわかるようになる。このカラー迷路では、全体が6つくらいのブロックに分かれており、それぞれ赤や緑や水色や白などに塗り分けられている。で、真ん中に「ブラックタワー」という、その地下最深部から地上を越えてはるか空まで立っている高い塔があって、そのカラー迷路のブロックを特定の順番で通るとそこに入れるようになると言うのだ。

これがまた難しくて…。その友人Aと私は、それこそ何度となくこの色迷路に挑んだのだが、結局どの順番で進めばいいのかわからず、クリアできなかった。キャラクタも限界まで強くなっていたのに…。

という事で、結局クリアこそしなかったものの、このゲームは存分に遊ばせていただいた。私がRPGを好きになるきっかけを与えてくれたゲームであり、大変気に入っている。いきなりウィザードリィから入っていたら、あまりにシステムが難解で投げていたかも知れない。その点、シンプルに割り切ったこのブラオニは、小学生としてはちょうど良いレベルだった。

私の中では重要な作品である。

(P.S.) ちなみにこのゲーム、PC-88版が最初に出た時、ゲームをクリアすると先着100名に実物のブラックオニキス(黒瑪瑙)が進呈されたそうだ。何でも、BPSの社長の家業は宝石屋さんだったらしい。

そういう事なので、マップや攻略情報が雑誌に載る事にはかなり過敏で、結構出版社と揉めたとも聞く…。