| メーカー | セガ | 発売日 | 1985-12 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | シューティング |

| 評価 | ★★★☆☆ |

| セガの「体感ソフト」シリーズ第2弾。大掛かりなムービングシート、強力な処理能力等で見るものを圧倒した。 |

●

ハードウェアパワー

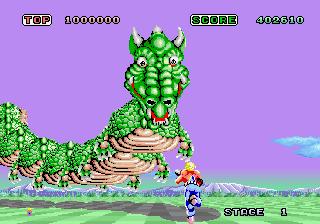

この作品を見た時はビビった。初めて見たのは多分雑誌の速報だけど、もう絵がすごかった。ありえないくらいすごかった。使っている色数が多かったし、それにスプライトがかなりの大きさで表示されていた。この時代の、他のゲームと見比べてみたら、その絵のすごさが良くわかる。

スペースハリアーは、後に「体感シリーズ」と呼ばれる一連のゲームの第2弾として作られた。第1弾は「ハングオン」。ご存知の通り、バイクの形をした筐体にまたがり、筐体ごとバンクさせて操作するというなかなか豪快な作品だった(ちなみに、私がスペースハリアーで感じた絵や音のすごさは、半分くらいハングオンで体験済みではあった)。

スペースハリアーは、更にその「体感」路線を押し進めた。ハングオンが単に自分で動かすだけの「大きなジョイスティック」に過ぎなかったのに対し、スペースハリアーでは油圧シリンダーを筐体全体の下に仕込む事により、「ムービングシート」というゲーム内の動きに合わせてシート・モニタその他全部が上下左右に動く驚くべきシステムを搭載していた。

ただ、ゲームとしては、別段大きく取り上げる事のほどでもない。ハングオンでもそうだったが、別に従来のゲームとそんなに大きく変わるものでもない。スペースハリアーは、良くある3Dシューティングで、言ってみればジャイラスやエクセリオンと大きくは変わらない。ハングオンも、内容的には普通のラスタ物バイクゲームである。

しかし、この一連の「鈴木裕」シリーズのすごいところは、そういう内容的にはなんて事のない題材を、セガのハード開発陣が気合入れて作った凄まじいシステムを利用して、圧倒的なパワーで表現しているところなのだ。

このスペースハリアーも、当時のレベルでは考えられないスプライト表現力(しかも拡大縮小あり)と、OPM+PCMによる音響効果で、ただの3Dシューティングを素晴らしいゲームに変えていた。なんでもそのパワーを得るために、MPU68000を2枚使用していたらしい。ま、元が160万円くらいの筐体なので、CPU周りなんていくら金つぎ込んでもOKなのだが。

ま、そういう訳でとにかく絵が綺麗で、音楽がいい。また、私が常々ゲームを評価する基準に挙げている、「独自の世界観」も備えている。迫り来る奇妙な動植物、そしてそれらに混じったメカ類。それらが細かく描き込まれていて、近づいてくるとかなり迫力があった。

音楽は基本的に爽やかな感じだが、ボス戦の音楽などなかなか独特の味わいがあった。またこの頃のセガのゲーム全般に言える事だが、リズムやベース音を重視しているせいか(なんでも、ゲーム中はメロディはあまり聞こえないから、だそうだ)、スピーカが低音も響く良い物を使っていたらしく、実際ムービング筐体に座って音を聞いていると「グモモモモ」とすごい迫力があった。

私は雑誌を見て、「このゲームはすごそうだ」と思い、発売前から目をつけていた。で、実際やってみて、かなり気に入った。

このゲームは、他のアーケードゲームに比べてもかなりやりこんだ方ではないかと思う。ゲーム自体かなり息が長くて、何年間か普通にゲーセンで稼動していたので、私も良くやっていた。

そして、ゲームの腕が下手すぎてほとんど先の面に進めない私が、最終面まで行った事のある数少ないゲームでもある(ただしこのゲームは確かクリアがなく、最後の面まで行くと10面くらいに戻されてそこからまたループという形式だったように記憶している)。あまりこのゲームをやりすぎたせいで、「レバーを下に引くと自機が上に上がる」というスペハリ式の操作(最初は慣れなかったなー)が身についてしまい、以後家庭用ゲームなどでたまにある、レバー下で下に移動するゲームが出来なくなったしまった。

とにかく、ハード的にすごいパワーを使いつつ、ゲーム自体は単純でありきたりというのも、選択としては間違っていない。この頃は段々ゲームが複雑化しており、なかなか入りづらいものがあったのだが、このスペースハリアーはパワーアップも複雑なルールも何もなく、ただ単に移動してショット撃つだけという単純なゲームだった。そこが良かった。