| メーカー | 任天堂 | 発売日 | 1985-01-22 |

| 機種 | ファミコン | ジャンル | アクション |

| 評価 | ★★☆☆☆ |

| 任天堂の初期の傑作アクションゲーム。ほのぼのした不思議な世界観と、シビアなゲーム性を備えた必携の一本(?) |

●

次代に伝えたい名作

明らかに主役では無いゲームというのが、ある。

主役のゲームというのは、大作RPGとかはみんなそれにあたるけど、ジャンルに関わらずプレイヤーに「よーし、今月はこのゲームで遊ぶぞー」などとその場その場での「メインゲーム」に指定されるような風格を備えたゲームの事である。

そしてその傍らに、最初から主役狙いでは無さそうなゲームというのも発売される。買う側も、主役としての期待はしていない。なんとなく面白そうだな程度の意識で買う。だから思ったより面白ければ儲けモノ、みたいな感覚だ。

このバルーンファイトも、そんな「脇役らしさ」を十二分に備えた傑作だ。

元々このゲームはアーケードの移植ではある。が、元のアーケード版を見た事がある人は少ないだろう。いわゆるVSシステムで84年に出ていたのだが、私も1度しか見た事が無い。画面が上下に分割されているなど、ファミコン版とやや違う内容だった。

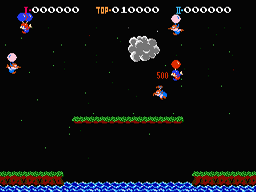

このゲームはかなり不思議な雰囲気を持っている。風船を持った男達が空中でバトルを繰り広げる。この風船を割り、相手を叩き落すのがこのゲームの目的である。

なんか書いただけでは状況の想像できない、不思議なテイストのゲームである。なぜこんなデザインになったのか、聞いてみたいものである。

ところで、このゲームは実はパクリ…というか元ネタがある。アメリカのウィリアムスが82年に出した「ジャウスト」というアーケードゲームがそれだ。ゲームとしてはまさにバルーンファイトそのもので、浮遊するキャラクタが敵に触って叩き落とすというルールだ。

そのジャウストのキャラや操作を色々アレンジし、遊びやすくしたのがバルーンファイトと言える。

最初に書いた通り、バルーンファイトは主役級のゲームではない。だから、買ってから何日も徹夜してクリアするまで遊はない。なんとなく誰かの家にあって、なんとなく遊ぶという感じのゲームだ。

そういう、ちょっとした時間遊ぶのには最適なゲームであった。なんとなく熱中できるし、ルールも単純だ。

このゲームは以前マリオブラザーズの時も書いたが、2人同時プレイが可能で、「協力も対戦もできる」というタイプのゲームであった。

先述したが、このゲームはアーケードのVSシリーズという、2人でやるゲームのシリーズからの移植である。当時の任天堂は、人と人が直接戦ったり協力したりするゲームというのものにずいぶん力を入れており、その最たる物がVSシリーズだった。そこからの移植であるから、「協力も対戦も」というタイプであるのは当然である。

対戦と言っても、別にそれが主眼ではない。敵の風船を割るのが目的なのだが、その際に味方同士で割り合う事も可能なのだ。だからそれを悪用し、直接相手の風船を割ったり、敵の方に押しやって殺させたりと色々テクを使う事ができる。画面の左右が繋がっているので、それをうまく利用すると意表のついた攻撃が可能だ。

このゲームの戦いで思わず熱くなるのが、ボーナスステージだ。地面に4本の煙突のような物が生えていて、そこから風船がフワフワ出てくるので、それをキャッチする。2人でやると2人同時に風船取り競争が始まる。私がやると大抵の場合、「じゃあ右半分と左半分で分担しようぜ」などと取り決めをするのだが、なぜかすぐ相手の方の担当の風船なども奪うようになり、あっと言う間に争奪戦になってしまう。

このゲームは、アーケード同様普通に面をクリアしていく通常面の他に、「バルーントリップ」というモードがある。これは画面がどんどん左に(左というのも特殊だが)スクロールしていくので、動いている障害物を避けつつどれだけ進めるかというミニゲームみたいなものだ。これがまた熱い。機数などと言うものはなく、一度死んだらそこでゲームオーバー。いかに障害物を避け、スクロールに巻き込まれないように気をつけ、風船を効率良く取るかを競うのだ。

一時兄弟の間でこのバルーントリップが異常に流行った。ゲームウオッチと同じで、自分への挑戦みたいなスタイルが受けたのだ。

そこで最初は死なないようにうまく先まで進むという事に主眼が置かれた。「どこまで進んだか」という記録は残らないが、取った風船によりスコアが残るので、なるべく死なずに先に進み、取ったスコアによって勝ち負けを競っていた。

ところが、後に新事実が発覚する。風船を一つの漏れもなく取り続ける事により、一定数取った時点で高得点モードに突入するのだ(更にそこからも取り逃し無く進めると、もう1段階モードが上がるっぽい)。なので、死なずに地道に稼いでいくよりも、多少リスクはあっても風船を全部集めるスタイルの方が得点が高くなるのだ。

そう言う事が発覚したので、逆にいまいち熱中できなくなった。忍者くん現象(後述)である。風船を全部集めるスタイルはリスクが高すぎ、長い時間遊べないのだ。かと言って従来のスタイルで集めても、高得点モード時の点数には全然及ばない。ちょっとこれはゲーム的につまらなかった。

ちなみにこのバルーントリップ、死ぬと音楽が鳴ってゲームオーバーになるのだが、この演出をスタートボタン連打で飛ばす事ができ、そこからタイトル画面、再ゲームがすぐさまできる。実は死んだ時の音楽はタイトル画面になっても流れ続けるので、このゲームは「ゲームオーバー時の音楽が流れている間にもう次のプレイがスタートできる」という事で私の家ではちょっとした伝説を作った。その後、ゲームオーバー後長々と演出があり、なかなか次のプレイをスタートできないようなゲームがあると、「バルーンファイトを見習え」と罵声が飛んだものだった。

と、ここまでバルーンファイトを高く評価してきたが、実のところ発売後数ヶ月は私もあまり注目していなかった。持っている友達がいて、やらせてもらってはいたのだが、まあまあ普通のゲームくらいの印象しかなかった。

その私がこのバルーンファイトに注目したのは、Beepというゲーム雑誌がきっかけだった。この雑誌についてはあとでどこかで詳しく説明するけど、なかなか意欲的に色んな事をやってた面白い雑誌だった。そのBeepのある号の特集で、やり飽きたゲームを再び遊ぶための工夫などについて記事を組んでいた。例えばゼビウスの「弾を撃たないプレイ」とか(これマジで熱くなれます)色々あったんだけど、その中の一つに「バルーンファイトでAまたはBボタンのみでクリアする」というのがあった。バルーンファイトはボタンを押すとフワフワ浮くんだけど、それを利用して左右移動なしでクリアしろ、というのだ。

これがやってみるとなかなか楽しかった。バルーンファイトでは敵の風船を割るだけではなく、無防備になった敵に追い討ちをかけなければいけないのだが、左右移動ができないのでそのへんはうまく工夫しないと倒せない。地面近くで風船を割ってすぐさま追い討ちしたり、うまく魚に食わせたり。やってみると、まあなんとかボタンだけでクリアできない事もない(面の形による。頭のすぐ上に障害物のある面とかだと無理)。

ま、そういう「縛り」プレイをやったら楽しかったというのがきっかけで、ちょくちょくこのゲームで遊ぶようになった。

その後大人になっても結構このゲームでは遊んでおり、確か最初にMXUG(98年に創設された悪の軍団)のオフが千葉県柏市で行われた時、親交を深めるためにわざわざバルーンファイトを持っていった記憶がある。みんな大変喜んでいた。

ところで関係ないが、このゲームのプログラマは、後にHAL研の社長、そしてその後に任天堂の社長になった岩田氏である。なんでもバルーントリップは、氏が2日間で適当に作り上げた代物らしい。

今バルーンファイトを手にしてみると、「これ作った人が今では任天堂の社長かあ」と感慨深いものがある。

大好きなゲームなので、つい文が長くなった。今では「どうぶつの森」でも遊ぶ事ができるので、また時々は遊ぼうと思う。次代に伝えたいゲームの一つだ。