| メーカー | テーカン | 発売日 | 1984-10 |

| 機種 | アーケード | ジャンル | シューティング |

| 評価 | ★★★★☆ |

| テーカンの傑作縦シューティング。宇宙を舞台にした演出のうまさと、「連射」という要素をゲーム性に組み込んだデザインが秀逸だった。 |

●

連射ブームの先駆け

スターフォース。私の中のベストゲームの一つである。

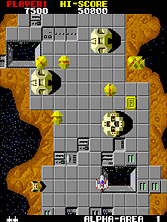

初めてゲーセンで見た時、結構衝撃があったね。なんて綺麗なゲームなんだ、と。確かにこの手のシューティングゲームは、ゼビウスをターニングポイントとして大きく画質が向上しており、それだけを考えるとこのスターフォースも単なる正常進化と言えるかも知れない。

しかし、他のゲームが見た目の派手さや演出上のカッコ良さという方向に走っていったのに対し、このスターフォースはまさにゼビウスの正当な後継者という風格を備えていた。それは、無機質な背景と遺跡を思わせる地上物、統一された質感の敵キャラなど、そこに「世界」を感じさせる空気が、ゼビウスのそれに近いものを放っていたからだ。

実の所、最初にこのスターフォースが出回った時には、1回くらいしかやらなかった。わりと早い内に姿を消してしまったのだ。

ところが約1年後、ファミコン版としてハドソンがこのスターフォースを移植し、それが大ヒットした事に伴って、復活するかのようにゲーセンに入荷されはじめた。私が本格的にアーケード版をやったのも、主にそれ以降の話である。

スターフォースの特徴は、連射というものをシューティングに取り込んだ事である。

確かにそれまでのシューティングも、敵を倒すために弾を連射する事もあるにはあったが、元々の連射性能があまり良くなく、またそこまで硬い敵というのも存在しなかったので、ボタンの方はむしろ押すタイミングの方が重視されていた。

しかしこの時期、前にもとりあげた「ハイパーオリンピック」の影響で、単にボタンを連打するという事がゲームに組み込まれてきた(前回取り上げたパックランドも、単なる横スクロールジャンプアクションに連打の要素が取り込まれていた)。

従って、その「連打」の要素がシューティングゲームに取り込まれ、「連射」というものを生み出したのも一つの必然であった。

スターフォースでは、ほとんどの雑魚キャラが1発で死ぬように出来ているものの、たまに硬い敵がいる。例えば地上物の「ヒドン」「ジムダ」は数発撃ち込まないと壊れないし、空中物の「スプリット」などはかなり撃ち込まないと全滅できない。

中でも白眉は、有名なあの「ラリオス」だろう。5つのパーツが合体する敵で、合体直前にコアが光るので、その間(約0.5秒)に8発の弾を撃ち込まないと死なない。従って光る直前までコア付近に自機を寄せておき、光ったら思いっきりボタンを連打する必要がある。今やると案外簡単なのだが、当時は連射技術もあまり開発されておらず、これを倒せるというのが一つのステータスだった。

また、「ジムダステギ」というボーナスも面白い。4発撃たないと壊れない「ジムダ」という地上物が、ひたすら縦に2列になって並んでいる地形がある。このジムダを連続して壊すとボーナスがもらえるのだが、当然これを取るためにはかなりの連射能力を要する。

このように、ゲームデザイン的に「連射」が必要となるような場面が用意されており、非常に熱かったと言える。

が、「ハイパーオリンピック」「スターフォース」というタイトルが加速させた「連打ブーム」は、やがてあらゆるゲームに「連打」要素を持ち込む事になり、その結果「こすり」などで筐体のボタン部分が壊れたりする「こすり問題」を引き起こしてしまう。

また、このゲームでは冒頭にも書いたとおり、グラフィック等も良く出来ていて、舞台の雰囲気作りに成功している。

特に、岩や砂漠のような浮遊大陸に、機械的なパネルやアンテナがついている不気味なSF的デザインは、当時の私の嗜好に大変マッチした。また、最初は機械的なデザインの地上物が、ゲームを進めていくと次第に人の顔のようなデザインに変化していくのもたまらなかった。

更にあの有名な、地上絵のヒントによる100万点ボーナスなども、今までのゲームには無い面白い趣向であるとともに、「ゲームに謎が隠されている」という事でより一層神秘的な演出に成功していた。

このゲームは言ってみればゼビウスの亜流なのだが、私はゼビウスの方はゲーム性はあまり買っていないのに対し、スターフォースの方はゲーム性・世界観ともに高く評価している。

私の記憶に強く刻み付けられた名作ゲームと言える。

ところで、このスターフォースには面白い思い出が一つある。

小学生の頃だったな、ある日ゲーセンに行ったら、誰かがスターフォースをやっていた。私もスターフォースをやりたかったのだが、仕方ないしばらく待とうかと思い、画面を覗き込んで我が目を疑った。自機(ちなみにファイナルスターと呼ぶ)が画面のどこにもいないのだ。で、敵がフヨフヨと飛んでいるのだが、当然自機はいないのだから、やられもしない。やってるプレイヤーも何もしない。ぼーっと画面を見ているだけだ。

「どういう事なんだろう」としばらく見ていたが、画面がどんどんスクロールするばかりで、一向に自機は出てこない。

仕方ないので別のゲームをやってからまた見に行くと、今度はなぜか自機が画面にいて、普通にプレイしていたので、また驚いた。

あまりに驚いた私は、その人がゲームを終わるなり、「今のはどうやってやるの?」と尋ねた。

ゲーセンというものは、今でもそうだと思うが、人と人が非常に近くに座って同じような事をしているというのに、ほとんどコミュニケーションが無いという特殊な世界である。一般的には、一人で行くと、誰とも話さずに帰ってくる。後に対戦ブームが訪れるが、やはり何も言わずに対戦し、一言も発さずに帰る。それが普通なのである。常識的に考えるとちょっと気持ち悪いけど、ゲームセンターというものではそれが流儀であり、知らない人同士が話すというのは非常に例外的な事なのである。

にも関わらず、私はそのスターフォースで起こった現象があまりに不思議だったので、その知らないお兄さんに質問してしまったのだ。

ところが、そのお兄さんは親切な事に、その現象について説明してくれた。ありがたい事である。

実は、その「自機がいなくなる」というのは、マニアの間ではかなり有名な裏技の一種だったのである。

やり方はちょっと難しい。画面下なら画面下に張りつき、レバーを下方向に連打する。そうすると、プログラム的に画面下の判定が甘いのか、1ドットずつ画面下にめり込んでいってしまうのだ。

これだけ聞くと簡単に出来そうな気もするが、そうでもない。レバー下連打というのは、レバーを「ニュートラル・下」と交互に入れるという事である。もしレバーを上方向に入れてしまうと、せっかく画面下にめりこんだ自機が再び上に出てきてしまう。

そこで、「レバーを左手で下方向に固定しておき、右手で軽く叩いてニュートラルに細かく戻す」とか、「レバーを両手で上方向から下に向けて叩く(戻るのはバネの力で戻ってもらう)」などの様々な手法が開発された。

で、これに成功すると、自機は画面下のフチより更に下に完全にめり込み、当たり判定がなくなってしまう。つまりは無敵状態になる。

この状態でいると、とりあえず先にどんどん進む事ができる。空中の敵は倒さないと先の敵は出てこないのだが、背景の方はどんどん進んでいくので、それを利用してジムダステギや100万点ボーナスなど好きな場所に来たら出てきて(レバーを上に倒すとすーっと出てくる)、プレーを再開する事ができる。

…という裏技があったわけだ。

それを知った私は狂喜乱舞して、早速使った。それで先の方の地形も見れたし、100万点ボーナスも取ることができた(実際にはラリオス誘導などの技で先に進むだけならその技を使わずとも出来るのだが、最も簡単な方法ではある)。

ただし要注意なのは、この技は必然的にレバーを「炎のコマ」よろしく激しく叩く必要がある。従って、ゲーセンの経営側に見つかると、非常に嫌な顔をされる。ていうか、実際怒られた。帰れって言われた。

ま、そんなこんなで思い出が色々とあるのだが、とにかくこのスターフォースというゲームは私の中ではかなり影響力の強い作品であった。